di Loredana Fabbri

“Se i sacerdoti saranno santi, similmente sarà santo il popolo”.

(San Carlo Borromeo)

Alla memoria del Professor Domenico Maselli

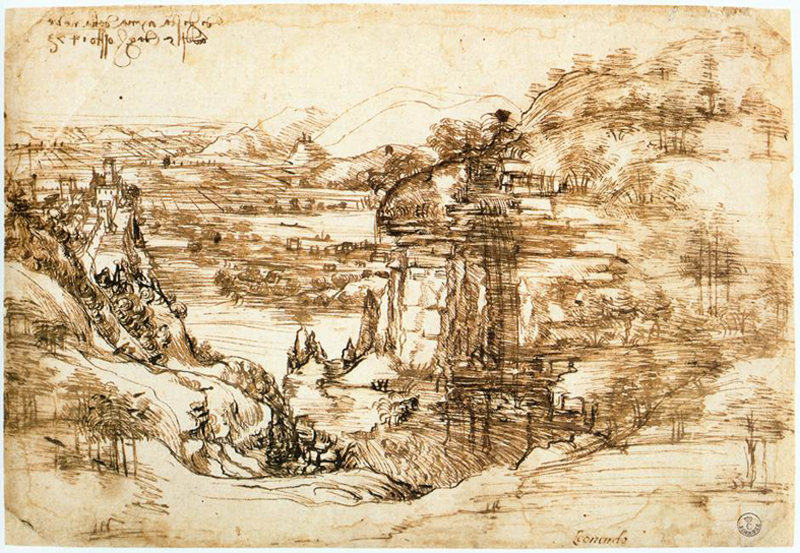

La Valle Mesolcina dal Pizzo Uccello

PREMESSA

Il presente lavoro è un tentativo di ricostruzione della storia religiosa-politico-sociale dei territori sottoposti alla Visita Pastorale dell’Arcivescovo di Milano Carlo Borromeo nel 1583, una storia molto conosciuta, che ha riscosso tanti elogi ma anche tante aspre critiche per l’operato di colui che pochi anni dopo la sua morte divenne santo.

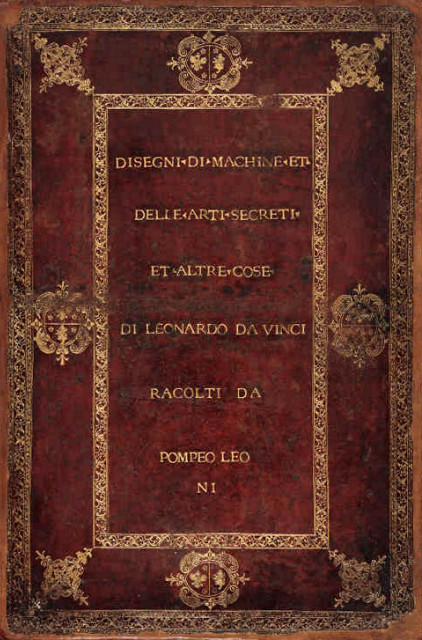

Ritratto di san Carlo Borromeo

Giovanni Ambrogio Figino (1548-1608)

Pinacoteca Ambrosiana, Milano

L’articolo si basa su documenti per la maggior parte editi da Paolo d’Alessandri e Rinaldo Boldini, i quali hanno pubblicato nelle loro opere i testi di documenti reperiti presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano ed in altri Archivi, che sono stati preziosi ed indicativi per continuare la presente ricerca.

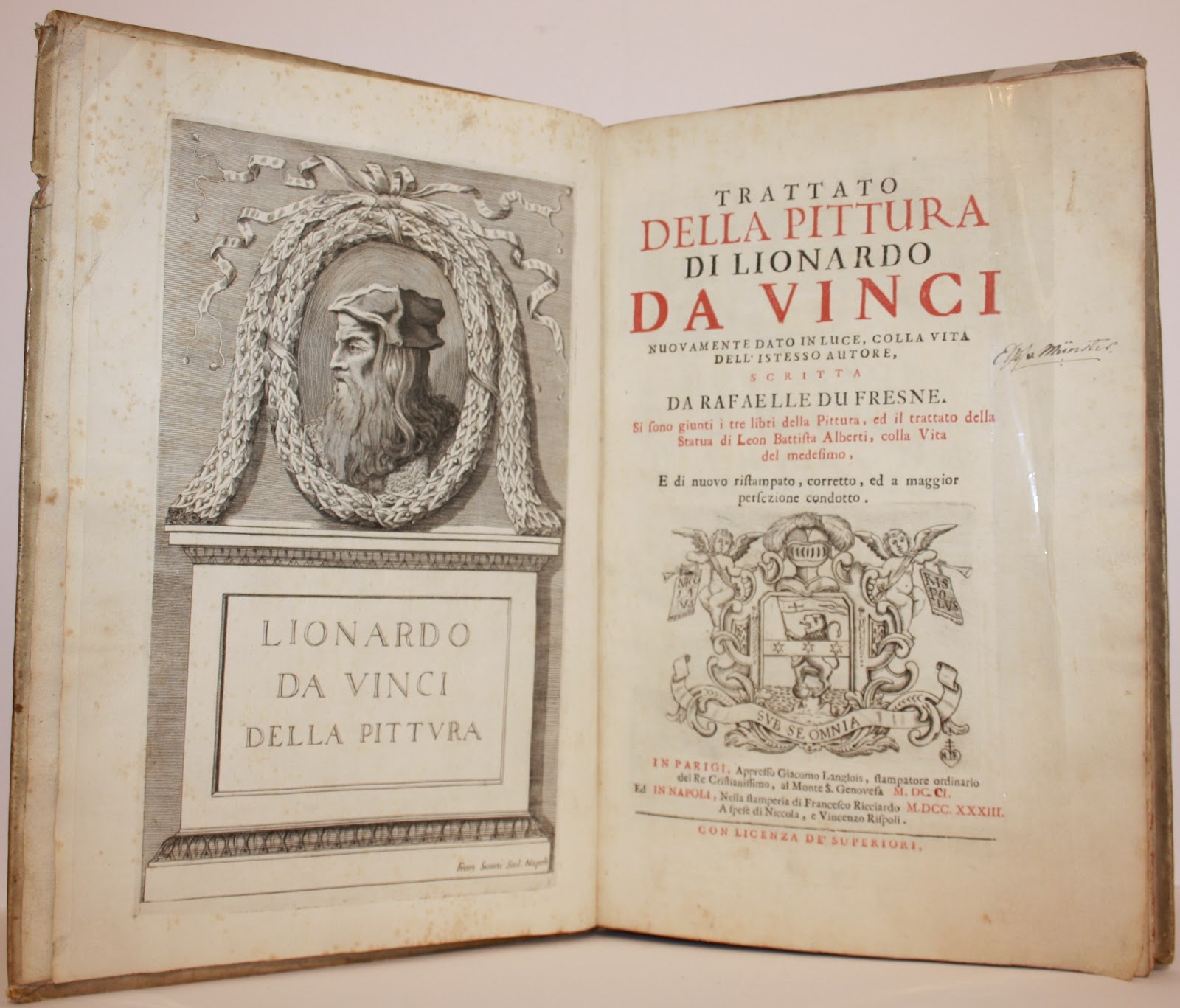

Antonio Noto, Statuta et capitula vallis Mexolcinae, 1942

Spesso nel testo riportiamo interi passi di documenti, poiché i riassunti con un linguaggio attuale non renderebbero bene certe “sfumature” come il lessico del tempo.

Non tutti i documenti trascritti ed editi da Paolo d’Alessandri sono fedeli agli originali, anche se i concetti restano gli stessi, ci sono molte parole omesse o cambiate e spesso sono riportati solo dei brani, tralasciandone altri, per noi di una certa importanza, anche perché la finalità di questo lavoro, come già accennato, è molto diversa da quella che si erano proposti i due summenzionati studiosi.

Molto interessante, non solo per la situazione religiosa, ma anche per le notizie storiche, geografiche ed economiche, è l’”Instruttione generale del Stato de Grisoni (diviso in tre parti) pertenente ad alcune cose temporali per maggior cognizione dello stato spirituale”, documento reperito presso la Biblioteca Ambrosiana, dove non troviamo né data né firme, ma da cui possiamo evincere che tale documento fu scritto poco prima della Visita Apostolica, con lo scopo, come recita il titolo, di dare una visione unitaria della situazione presente nei territori delle Tre Leghe. Altre notizie molto importanti le possiamo dedurre da una più sintetica relazione sulla Visita di quella edita dai due studiosi D’Alessandri e Boldini, e da altri documenti non riportati nei loro lavori qui citati.

Nei secoli del basso Medioevo, l’attuale territorio svizzero apparteneva al Sacro Romano Impero, cui facevano riferimento le varie città e comunità di valle per espandere la sovranità degli individuali confini ed essere direttamente soggetti alla giurisdizione imperiale, lontana e spesso astratta, era un modo per sfuggire all’invadente autorità dei vescovi e dei signori feudali.

Dopo la metà del secolo XIII, la decadenza delle istituzioni imperiali, con la conseguente precarietà e incertezza politica, indussero le città e le comunità rurali a stipulare intese difensive che furono anche l’occasione per affermare la propria indipendenza: nel 1291 l’unione dei cantoni montani di Unterwalden, Schwyz e Uri rappresentarono il nucleo della fondazione della Confederazione, anche se città come Zurigo, Berna e Lucerna continuarono ad avere un ruolo importante.[1]

Gli Asburgo, feudatari dell’Alta Valle del Reno, rappresentarono una grave minaccia per i Cantoni, specialmente quando nel 1273 ottennero la corona imperiale, ma agli inizi del secolo successivo, i Cantoni con un’abile mossa politica strinsero alleanza con Ludovico il Bavaro contro Federico d’Asburgo, infliggendo agli Asburgo una grave sconfitta nel 1315 e alla fine dello stesso secolo la Confederazione si attribuì un carattere più saldo e delineato con la Convenzione di Sempach del 1393, cui aderirono Zurigo, Zugo, Lucerna, Glarus e Berna.[2]

Nei primi anni del Quattrocento, la Confederazione, divenuta una potenza considerevole, cerca di estendere il proprio dominio al di là del passo del San Gottardo sui territori dell’attuale Canton Ticino, ma il tentativo rimane incompiuto a causa della vittoria dei Visconti ad Arbedo nel 1422.

A Vazerol nel 1471 venne sottoscritta la Repubblica delle Tre Leghe tra la Lega Caddea, la Lega Grigia e la Lega delle Dieci Giurisdizioni: si trattò di un accordo in cui le tre Leghe, pur restando indipendenti e separate, stipularono un patto per difendersi meglio dagli Asburgo, che continuavano ad asservire questi luoghi per ottenere il controllo sui passi esistenti nella regione. Dopo accordi con la Confederazione svizzera, prima nel 1497 poi l’anno successivo, lo Stato delle Tre Leghe fu considerato associato alla Confederazione elvetica, e dal 1512 anche la Valtellina con Bormio e Chiavenna fecero parte della Repubblica delle Tre Leghe, se pure con livelli diversi di sudditanza.

Continua, nel frattempo, il conflitto con gli Asburgo, ma una nuova minaccia per la Congregazione è costituita dall’espansione dello Stato borgognone, ma le sconfitte che i piccheri svizzeri inflissero ai cavalieri borgognoni nel 1476, diedero fama continentale alle truppe elvetiche che cominciarono ad essere richieste dalle potenze europee per il loro rivoluzionario modo di combattere, segnando il tramonto del cavaliere e della cavalleria medievale, e facendo dei piccheri svizzeri i mercenari più richiesti. Ad accrescere il peso internazionale della Confederazione, oltre le vittorie, ci furono anche le ammissioni a tale Confederazione di Basilea, Sciaffusa, Friburgo, Solothurn e Appenzell, ma le mire espansionistiche furono fermate dalla sconfitta subita a Marignano nel 1515 da parte di Francesco I, i Cantoni misero fine alle loro ambizioni sul Milanese, ma il Canton Ticino rimase sotto il potere della Confederazione svizzera.[3]

La diffusione del pensiero di Lutero inizialmente non causò una distinta contrapposizione nella vita della comunità cristiana, d’altra parte anche durante il Medioevo la disputa teologica e disciplinare era stata spesso irruente e frequente era stata la contestazione circa l’atteggiamento del clero compresa la più alta gerarchia ecclesiastica, ma tutto ciò non aveva causato divisioni insanabili, quindi il clima di rottura che si stava creando non fu percepito, per lungo tempo, in modo traumatico dalla gente comune. Anzi i ceti urbani più umili e la popolazione rurale provavano grandi speranze nei loro confronti proprio in un rinnovamento della Chiesa e della società. Anche la borghesia era favorevole alle novità che l’opera di Lutero avrebbe potuto portare sia dal punto di vista spirituale sia nella libertà da vincoli, soprattutto fiscali, nei confronti della Chiesa. I principi tedeschi intravidero nella contestazione teologica del teologo tedesco la possibilità di affermare la loro esigenza di autonomia politica da Roma e dall’Imperatore, inoltre coloro che aderirono alla Riforma incamerarono i beni ecclesiastici posti nei territori da loro governati, approfittando del disconoscimento delle autorità stabilite dalla Chiesa di Roma (episcopati e monasteri), trasformando in tal modo la disputa religiosa sollevata da Lutero in una rivoluzione politica ed economica, che sollevò una lunga polemica sull’obbedienza dei principi a Roma e all’Imperatore e sul legittimo possesso dei beni appartenenti alla Chiesa di cui si erano impadroniti.

Il movimento riformatore si estese anche fuori dai confini della Germania, per opera di altre personalità, le cui posizioni dottrinali non sempre coincidevano con quelle di Lutero: le idee riformistiche penetrarono nella Svizzera tedesca per mezzo di centinaia di opuscoli e di numerosi fautori ardenti e convinti che le diffusero ovunque, anche se l’impatto che ebbero sull’ambiente fu diverso a seconda che si trattasse di zone rurali o delle città.

A Zurigo il messaggio di Lutero venne recepito dallo svizzero Ulrich Zwingli (1484-1531), che dopo avere compiuto gli studi a Vienna e a Basilea, era stato ordinato sacerdote nel 1506, successivamente cappellano delle truppe svizzere che, vinta la battaglia di Melegnano, si impossessarono dei territori della Valtellina e del Canton Ticino ed imposero la Signoria di Massimiliano Sforza a Milano. Dopo l’esperienza militare Zwingli iniziò a Zurigo nel 1519 la sua attività di predicatore e di politico, dall’anno precedente era arciprete della Cattedrale di questa città e presa la guida della Chiesa la portò subito a posizioni riformate, allontanandosi dal Vescovado e collegandosi al Consiglio Comunale della città. Inizialmente si schierò con Lutero nella critica alla Chiesa romana e alla pretesa di essere l’unica mediatrice della parola di Dio, ma presto il suo pensiero divenne più radicale rispetto a quello del riformatore di Eisleben, soprattutto sui sacramenti e sulla liturgia: considerò inaccettabile ogni dottrina che ritenesse possibile un cambiamento di sostanza, quindi negò il valore sacramentale dell’Eucarestia e di tutti i sacramenti, attribuendo loro un valore puramente simbolico. Ridusse la liturgia a una semplice lettura commentata della Bibbia e a una rievocazione dell’Ultima Cena di Cristo. Nel 1522 si dimise dal suo ruolo, restando a Zurigo come predicatore alle dipendenze del Consiglio cittadino, che, successivamente, adeguandosi alle idee zwingliane istituì una nuova riforma ecclesiastica radicale, in cui venne soppresso il Diritto canonico, furono requisiti i beni ecclesiastici a favore della pubblica beneficenza, nelle chiese vennero eliminate le immagini sacre e furono annullate le processioni e la musica sacra, fu imposto l’obbligo di partecipazione alla liturgia e il divieto di assistere a messe cattoliche. Questo modello si estese anche ad altre città come Basilea, Berna e Sciaffusa, invece in altri Cantoni ci fu una forte resistenza, che dette origine ad una serie di scontri armati, che sfociarono, più tardi, in una vera e propria guerra contro i Cantoni cattolici e Zwingli venne sconfitto e cadde nel 1531 nella battaglia di Kappel.[4]

La morte di Zwingli non arrestò lo sviluppo della Riforma, fuorusciti, predicatori itineranti e mercanti portavano di città in città le idee riformistiche basate su linee diverse da quelle di Lutero, soprattutto i <<…mercanti, che, recandosi in zone di fede luterana e soprattutto calvinista, vi trovavano delle idee rispondenti al loro mestiere e ai loro bisogni: infatti secondo Calvino ogni attività lavorativa è benedetta da Dio, la riuscita negli affari è una prova della salvezza, il denaro deve essere considerato un dono di Dio e messo a frutto non solo come aiuto ai poveri e alla Chiesa ma anche come investimento finanziario per servire la Comunità, e l’uomo d’affari deve essere prima di tutto un uomo di fede>>.[5] I protestanti rimasero liberi nei domini francesi, ma cominciarono le persecuzioni in altri territori, tra i perseguitati vi fu Agostino Mainardi (1482-1563), il quale si rifugiò nel territorio dei Grigioni nel 1539 e fu il primo predicatore della Comunità Evangelica di Chiavenna.[6]

Nel 1536 arrivò a Ginevra il francese Jean Cauvin (Noyon 1509.1564), nome italianizzato in Giovanni Calvino, dove svolse la funzione di predicatore e pastore. Dopo varie peregrinazioni, protetto da Renata di Navarra, moglie del duca d’Este, Calvino si rifugiò a Basilea, città molto tollerante, dove ebbe termine la prima stesura della sua opera più importante: la “Institutio Christianae Religionis (1536), in cui spiegava i concetti essenziali della dottrina cristiana e i punti principali della verità evangelica riscoperta da Lutero. D’accordo con il riformatore tedesco sugli elementi fondamentali della Riforma come la salvezza tramite la sola fede, totale debolezza della libertà umana, affermazione del sacerdozio universale, sul modello di Zwingli, diverge da Lutero su diversi punti fondamentali: sul tema della predestinazione, Lutero afferma che Dio, con sovrana libertà, sceglie, indipendentemente dai loro meriti, alcuni uomini per la salvezza; Calvino estremizza il pensiero luterano proponendo la “doppia predestinazione”, secondo cui Dio destina alcuni uomini alla salvezza e altri alla dannazione etrna. Per entrambi i riformatori i Sacramenti sono due: battesimo ed eucarestia, ma Calvino li considera semplici atti simbolici senza significato salvifico, negando la presenza di Cristo nell’eucarestia; per l’organizzazione interna della comunità cristiana, Calvino non si limita a negare il primato del clero sul laicato, ma propone una Chiesa in cui i laici abbiano assoluta prevalenza nel governo, egli non prevede una Chiesa nazionale, come Lutero, ma un’organizzazione della comunità locale, dove ogni centro ha la sua autonoma organizzazione vicina alle esigenze della borghesia cittadina.

Come già accennato, sempre nel 1536 Calvino si trasferì a Ginevra, dove proclamò il suo pensiero politico totalmente radicalmente opposto a quello di Zwingli, che affermava la netta prevalenza della gerarchia religiosa su quella politica e nel 1537 obbligò i cittadini di Ginevra a rispettare gli “Articoli sull’organizzazione della Chiesa”, con gravi sanzioni per gli inadempienti. Nel 1538 Calvino fu costretto a lasciare questa città a causa di un rovesciamento del governo cittadino, ma tre anni dopo fece ritorno a Ginevra, dove fece approvare le “Ordinanze ecclesiatiche “, in cui veniva stabilito la netta subordinazione dello Stato alla Chiesa e il potere deliberante (anche quello civile) venne affidato ad un Concistoro, organo di governo composto da sei pastori ecclesiatici e da dodici anziani eletti dai consigli municipali. In tal modo Ginevra fu trasformata in una vera teocrazia, una città santa, una nuova Roma, opposta alla Roma nepotista e immorale contro cui tutti si avventavano e le divergenze dottrinali stroncate duramente: un caso emblematico fu quello di Michele Serveto, medico spagnolo, fuggito dalla Spagna dove fu considerato eretico, arrivato a Ginevra per poter professare liberamente la propria fede, fu condannato e messo al rogo, incrinando così il mito di libertà proprio del mondo riformato, contrapposto alla tirannia di Roma, nonostante ciò il calvinismo consolidò le proprie posizioni e Ginevra divenne un luogo di perfezione, dove era stato realizzato un nuovo modello di umanità.[7]

Le speranze in una profonda riforma della Chiesa di Roma, che si erano diffuse fin dall’XI secolo, erano state deluse, ma il bisogno di un mutamento era profondamente sentito, poiché la mondanizzazione di essa si era estesa assai anche attraverso l’istituzione dei vescovi-principi e dei vescovi-conti, dotati di ampi poteri politici, oppure con le ricche prebende, che permettevano a cadetti di illustri famiglie, ma senza spirito ecclesiastico, di ritrovare il fasto e la ricchezza che non potevano più avere nella propria famiglia. La mondanizzazione dei papi rinascimentali da Sisto IV a Leone X avevano fatto scadere l’idea spirituale : troppa politica, troppo lusso, troppo fiscalismo minavano il prestigio della Chiesa. D’altra parte il nazionalismo sempre più ascendente, che trovava la sua ragione d’essere nello scadimento del feudalesimo e nella forte ascesa del commercio e del capitalismo, portava a frantumare l’unità dei cristiani.[8]

La Riforma protestante incalzò il pontefice Paolo III a convocare un concilio, richiesto da tempo nel mondo cristiano, ma già prima dell’inizio del Concilio di Trento (1545-1563) le speranze di rappacificamento erano perdute, poiché i protestanti decisero di non parteciparvi. Sul piano dottrinale il Concilio operò una netta chiusura nei confronti del Protestantesimo: la Chiesa di Roma si propose come unica interprete delle Sacre Scritture: fu affermato il principio della salvezza per mezzo non solo della fede ma anche delle opere, condannando la tesi luterana della “sola fide”, venne ribadito il libero arbitrio dell’uomo, fu stabilito il numero dei sacramenti (sette) e la loro efficacia non solo simbolica, venne decretato l’obbligo di residenza per i preti e i vescovi, affidando a quest’ultimi la totale responsabilità sulla propria diocesi, con l’obbligo di visitarla, venne riformata la predicazione, fu proibito il cumulo dei benefici, vennero creati i seminari per la formazione del clero: sull’esempio di grandi vescovi come Carlo Borromeo a Milano e Francesco di Sales a Ginevra, fu rinnovato l’impegno pastorale delle guide della Chiesa. Vennero anche prese delle misure contro il nepotismo, la simonia, il concubinaggio: complessivamente la Chiesa di Roma uscì rafforzata dal Concilio ed ebbe nel catechismo uno strumento molto importante per la diffusione dell’ortodossia tridentina.

A tutto questo si accompagnò un’azione repressiva, che trovò il suo principale strumento nel potenziamento dell’Inquisizione Romana o Congregazione del Sant’Uffizio, tra le vittime più celebri si ricordano: Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Galileo Galilei. L’intento di riforma del Cattolicesimo si espresse anche attraverso i nuovi ordini religiosi e in questo la Chiesa ebbe come principale strumento la Compagnia di Gesù, fondata da Ignazio di Loyola, su una struttura rigorosamente gerarchica, su una rigida obbedienza e sulla notevole preparazione culturale dei suoi membri, i quali riservarono grande attenzione all’istruzione, di cui presto detennero il monopolio. La divisione in seno alle Chiese cattolica, luterana e calvinista fu profonda e tale da sentire la necessità di sottolineare i loro elementi distintivi, nacque così il “confessionalismo”, ossia quella tendenza a subordinare le scelte e le decisioni politiche, morali e civili ad una determinata confessione religiosa, che trovò la sua realizzazione nel disciplinamento sociale, cioè nel controllo delle Chiese su tutte le manifestazioni della vita di relazione, con lo scopo di uniformare i comportamenti e concepire nei singoli un atteggiamento di obbedienza. L’intolleranza divenne comune a tutte le Chiese non solo nei confronti delle altre confessioni, ma contro chiunque fosse considerato un “diverso”; dilagò così il fenomeno della caccia alle streghe: decine di migliaia di persone furono mandate a morte in tutta Europa, accusate di stregoneria, con confessioni ottenute sotto tortura, la psicosi della stregoneria si diffuse al punto che finì per coinvolgere molti “diversi”, emarginati dalla società che trovavano nella stregoneria un modo di evasione da quella società che li aveva respinti. Oggetto di crudeli persecuzioni furono anche gli Ebrei, i quali vennero confinati in ghetti nei quali erano costretti a risiedere e a portare un segno di riconoscimento; in Spagna, già nel secolo precedente, la riconquista cattolica e l’Inquisizione avevano imposto agli ebrei sefarditi conversioni forzate, dando luogo al fenomeno dei marrani, molti dei quali mantennero le loro tradizioni ancestrali, professandosi pubblicamente cattolici, ma restando fedeli all’ebraismo in privato.

Nel 1565, infine, venne stilata la confessione “Professio fidei tridentina”, in contrapposizione a quella luterana di Augusta. Controllo e repressione delle eresie e rinnovamento della vita ecclesiale furono, dunque, le linee guida della Chiesa Cattolica dopo il Concilio di Trento.[9] Concludiamo questa breve e incompleta panoramica del secolo XVI con le parole di Attilio Agnoletto: << Si può dire che quella che si ama definire la “Riforma cattolica” trovi il suo approdo nel Concilio di Trento, che forse è nella storia della Chiesa Cattolica il più importante tra quelli ecumenici sia per le definizioni dogmatiche sia per i decreti di riforma interna. Occorre infatti arrivare al 1869 perché la Chiesa riconvochi un altro concilio. E anche il Concilio Vaticano II, che si è svolto a circa quattro secoli di distanza, non ha certo intaccato la sostanza di decisioni che appaiono irreformabili […]. Se si vuole comprendere il cattolicesimo del mondo moderno bisogna risalire alle decisioni del Concilio Tridentino, che chiusero la porta alla Riforma protestante, ma realizzarono e diedero l’avvio a una riforma cattolica […]. Esaminando, alla luce attuale, gli effetti delle decisioni tridentine, si deve riconoscere che il Tridentino è la chiave di volta di tutto il cattolicesimo fino ai nostri giorni. La sua importanza non consiste solo nel ripudio dogmatico delle istanze della Riforma, ma anche nell’eliminazione di infiniti abusi e nella costituzione di ordinamenti tuttora vigenti. Si potrebbe dire che il Concilio di Trento ha ridato vigore al cattolicesimo, facendone una rinnovata confessione religiosa che si colloca accanto alle altre rampollate dalla Riforma. Ne è nata una Chiesa poderosa, giuridicamente strutturata, dogmaticamente fissata >>.[10]

L’ultima fase del Concilio di Trento ebbe luogo tra il 1560 e il 1563, da cui cominciò la Riforma cattolica, nello stesso tempo in Italia cominciò a diminuire il protestantesimo per subire un vero e proprio crollo nel 1568 ad eccezione della Valtellina dove le dottrine eretiche proliferavano. “Riforma cattolica” intesa come movimento di riforma interno alla Chiesa di Roma, e “Controriforma”, cioè una reazione alla Riforma protestante che utilizzò l’azione missionaria per riportare al Cattolicesimo le aree geografiche passate alle nuove confessioni religiose e che fecero uso anche di strumenti repressivi come il Tribunale dell’Inquisizione.

Nello Stato di Milano la Chiesa cattolica stava attraversando un periodo di profonda crisi, a causa anche della mancanza di residenza dei Vescovi da oltre un secolo: in passato la città di Milano aveva avuto una lunga tradizione di eminenti prelati e profondo era stato il rapporto tra Chiesa e popolo, ma in questo periodo i rappresentanti dei Vescovi si limitavano a riscuotere i tributi, l’Ordine degli Umiliati era in piena decadenza[11] mentre lo Stato era sempre più forte, i Vescovi e gli alti dignitari ecclesiastici vivevano a Roma, lasciando la Chiesa milanese nelle mani di preti ignoranti che “cianciugliavano”la Messa in un latino stentato o sconosciuto, in città si diffondevano sempre di più i libri di Lutero portati anche dai mercanti: Milano era prossima alla Valtellina e a Ginevra e i collegamenti erano facilitati da questa vicinanza.[12]

Subito dopo la conclusione del Concilio di Trento, Carlo Borromeo (1538-1584) abbandonò la Curia romana e il potente ruolo di Cardinal Nepote di Pio IV per andare a svolgere le funzioni di Vescovo nell’Arcidiocesi di Milano.

Personaggio scomodo e molto discusso, Carlo fu uomo del suo tempo con le sue convinzioni e superstizioni, ricordato sia per la sua attività d’inquisitore sia per quella proficua in Milano, secondo per fama solo a Sant’Ambrogio, il futuro grande Vescovo di Milano era nato il 2 ottobre 1538 nel castello di Arona sul lago Maggiore, terzogenito del conte Gilberto e di Margherita de’Medici, sorella del Marchese di Marignano, Gian Giacomo de’ Medici e del Cardinale Giovan Angelo de’ Medici, la nobiltà e l’antichità della famiglia furono sempre care a Borromeo. La successione del padre, morto prematuramente lasciando i figli in difficili condizioni familiari, nella carica comitale spettava al fratello Federico, Carlo invece scelse la carriera ecclesiastica in quanto cadetto e la fulminante carriera e le dignità ecclesiastiche, dopo gli studi giuridici compiuti a Pavia, le dovette alla famiglia e soprattutto allo zio materno Giovan Angelo che fu eletto papa il 25 dicembre 1559 col nome di Pio IV, solo un mese dopo il Pontefice elevò al titolo cardinalizio il nipote ventiduenne, affidandogli la Segreteria di Stato, l’amministrazione perpetua dell’Arcidiocesi di Milano, la legazione di Bologna, l’Abbazia di Nonantola e la responsabilità degli affari pontifici con il titolo di Cardinal Nepote, ed altre altissime cariche con prebende numerose e ricchissime. A Fedrico assegnò il comando dell’esercito pontificio e poi il principato di Oria. [13] Già il 17 gennaio 1560, infatti, Monsignor Giulio Grandi, ambasciatore della Casa d’Este, così scrive in un suo carteggio: <<Si dice che nel concistoro di venerdì prossimo Sua Santità promuoverà al cardinalato l’abate Borromeo suo nipote, donandogli il suo cappello. Questo giovane è molto amato dal papa e veramente dimostra nelle sue azioni di essere assai meritevole>>.[14]

A Roma Carlo ed il fratello furono coinvolti nella sfarzosa e mondana vita della città, pur segnalandosi, il primo, per la sua riservatezza e la perseveranza con cui svolgeva i suoi compiti, fondò un’Accademia, che prese il nome di “Notti Vaticane”, inizialmente a carattere umanistico e che divenne poi un luogo di vivaci dibattiti teologici, che servì molto a Carlo per esercitarsi contro la balbuzie e la timidezza che gli impedivano di diventare un ottimo oratore. Sempre a Roma, il Cardinal Nepote ebbe modo di sperimentare le sue spiccate doti diplomatiche, evitando una dannosa interruzione dei lavori durante l’ultima fase del Concilio di Trento, grazie al suo delicato lavoro di rendere agevoli e prudenti i rapporti tra il papa ed i legati, con lettere, istruzioni, ordinanze, redatte dal suo segretario personale Tolomeo Gallio, futuro cardinale di Como, nonostante prevalessero i consigli del Cardinale Hosius e soprattutto del Cardinale Morone, il quale svolse la parte decisiva nella conclusione del Concilio (1562-1565), dopo la morte dei Cardinali Gonzaga e Seripando.[15]

Unito ad un profondo senso del dovere c’era per il Cardinale una grande fedeltà verso i vincoli familiari, nel 1558, alla morte del padre, iniziò ad interessarsi agli affari familiari, che fino all’elezione di Pio IV non erano floridi, impiegando molte energie per sposare le tre sorelle a dei principi, per dotare la nipote e per dare una sistemazione al cugino Federico, rimasto orfano del padre a soli tre anni e futuro Arcivescovo di Milano:[16] la rete delle alleanze familiari costituiva un’unità di potere, una sorta di milizia continuamente mobilitata e l’ascesa della famiglia Borromeo coincise con le numerose cariche e i beni che si accumulavano e la sua fortuna divenne considerevole, le cui rendite erano soprattutto di origine fondiaria, Carlo era un grande proprietario, molto abile nella distribuzione di terre a ottimi fittavoli, a visitarle, controllarle e ad affidarle ad economi scrupolosi. Questa gestione dei beni fondiari restò il modello dell’amministrazione ecclesiastica. [17]

La morte improvvisa del fratello maggiore Federico, il 25 novembre 1562, sconvolse il Cardinale, che dopo poco subì anche la perdita del suo amico Giovanni de’ Medici: <<La tradizione avrebbe voluto che in assenza di un altro esponente maschile della famiglia, Carlo rinunciasse alla porpora cardinalizia per subentrare al fratello nei suoi titoli nobiliari e forse anche per sposarne la giovanissima vedova. L’avere già pronunciato i voti, in qualità di suddiacono non era un ostacolo insormontabile, perché bastava una dispensa papale che Carlo avrebbe potuto ricevere con grande facilità. Sappiamo invece che l’impressione avuta da queste due sconvolgenti morti, lo indussero a legarsi di più alla scelta religiosa, fino a pensare ad un rutiro in un ordine monastico, da cui forse lo distolse il primate di Portogallo De Martyribus arcivescovo di Braga>>.[18]

Carlo aveva una concezione molto rigorosa della vita cristiana e dopo questi eventi tragici si parla di “conversione”, che lo indusse a farsi ordinare sacerdote il 17 luglio 1563 e vescovo il 7 dicembre dello stesso anno, cioè il giorno di Sant’Ambrogio, come scrisse a Corona, la sorella suora, e le parole di Domenico Maselli sono molto significative per capire lo spirito del Cardinale: <<Credo però che il termine conversione sia qui ben adoperato. Si passa infatti da una religiosità formale, personalizzata, ma concepita come uno tra i doveri della vita, ad una contemplazione di Cristo sofferente, che, impostasi ai suoi occhi mediante l’atroce sofferenza della morte del fratello, diventa l’elemento centrale della sua esistenza. La centralità della passione di Cristo è da questo momento una costante della spiritualità del Borromeo e costituisce, a mio parere, un elemento distintivo della Riforma Cattolica>>.[19] Possiamo comprendere anche alcune caratteristiche del Cardinale: nella vita ascetica e nelle privazioni verso se stesso, nella riduzione drastica del personale di servizio, nell’ordinazione a sacerdote e nella consacrazione episcopale possiamo vedere la trasformazione da Amministratore della Diocesi di Milano in Arcivescovo di questa città. Dopo la morte del fratello, Carlo cambiò atteggiamento e in una lettera del 30 aprile 1564 si dice che il Papa fosse molto contrariato dal nuovo tenore di vita severo, intrasigente di Borromeo, dando alcuni segni di disprezzo del mondo: <<…dicevasi trattare di teatine rie ed eccessi melanconici e fece comunicare ai gisuiti ed altri religiosi che li avrebbe puniti se mettessero più piede nelle case del Cardinale>>.[20]

Per tutta la vita del futuro Santo i “Canones reformationis generalis” di Trento ebbero la virtù di una rivelazione determinante, cioè quella del Vescovo-eroe della riforma tanto attesa dalla cristianità. Carlo si identificò con questa immagine e la rese effettuale ed è con questo spirito che cominciò il ventennio del suo governo episcopale a Milano, destinato a concludersi con la sua prematura morte nel 1584, in una lettera al Cardinale di Como del 4 dicembre 1563, ossia tre giorni prima della sua consacrazione, scrisse: <<…è tanto il desiderio mio che hormai s’attenda ad exequir poi che sarà confirmato questo santo concilio conforme al bisogno che ne ha la cristianità tutta e non più disputare…>>.[21]

Il 12 maggio 1564 Borromeo fu nominato Arcivescovo di Milano, ma inizialmente l’episcopato fu svolto per interposta persona, poiché gli impegni come Segretario di Stato del Papa non gli permisero di lasciare la città eterna, quindi nominò come suo vicario Niccolò Ormaneto,[22]Fu una scelta molto felice: egli provvide immediatamente a convocare un Sinodo Diocesano, milleduecento preti erano presenti il 29 agosto 1564, giorno dell’apertura, pronti ad ascoltare il programma che Carlo aveva mandato da Roma, in cui veniva enunciata l’applicazione dei decreti tridentini e una lunga serie di misure disciplinari come l’obbligo di residenza, la moralità, la riduzione del numero dei benefici, ottenendo, poco dopo, dal papa un breve che autorizzava il Cardinale ad ingiungere tasseai titolari dei benefici, iniziando anche una campagna per convincere coloro che detenevano più benefici ad accontentarsi solo di uno; gli studi ecclesiastici, di cui Carlo aveva già cominciato la creazione di un seminario, presso Porta Orientale,inaugurato il 10 dicembre 1564 per la formazione del clero diocesano, dove i seminaristi avrebbero frequentato i primi tre anni uguali per tutti, in cui prevalevano gli studi umanistici, dopo, i più validi avrebbero approfondito i loro studi presso il Collegio dei Gesuiti di Brera, gli altri avrebbero continuato la formazione in seminario;[23] le pratiche pastorali etc., le proteste dei partecipanti furono vane, insomma questo primo periodo di governo fu caratterizzato dall’esecuzione di tutto il programma tridentino, egregiamente condotto da Ormaneto, coadiuvato da monsignor Goldwell, fu proclamato anche un Concilio Provinciale tenutosi poi nel 1565. Sia il Sinodo Diocesano sia il Concilio Provinciale saranno i primi rispettivamente degli undici e sei convocati nei venti anni di governo della diocesi milanese.[24]

Dopo avere distribuito una parte dei suoi beni e ridotto il suo tenore di vita, Borromeo arrivò a Milano nel mese di settembre 1565, poco prima di essere privato della collaborazione di Ormaneto, il quale, l’anno successivo, fu nominato Vescovo di Padova e poi Nunzio in Spagna. Connesse a tali attività riformatrici furono le visite sistematiche della Diocesi, compiute dai suoi collaboratori ed è da notare che molte opere come la ristrutturazione delle carceri vescovili, l’assistenza alle prostitute pentite erano economicamente a carico di Borromeo, contraddicendo la fama di avaro che gli avevano imputato in quella Roma scandalizzata dalla vita senza sfarzi che conduceva. <<…si deve a lui il ridimensionamento della Corte papale, la diminuzione del lusso cardinalizio, in una parola la fine della fase mecenati zia della Corte pontificia. La condanna dei Carafa da parte di Pio IV con la fine dell’uso di concedere ai nipoti di papi principati su cui esercitare la propria signoria aveva iniziato la trasformazione; l’attività riformatrice e soprattutto l’esempio del cardinale nepote Carlo Borromeo, contribuirono a cambiare la società romana del periodo ed a porre le basi per la riforma che sarà operata sotto Pio V>>.[25]

Il 9 dicembre 1565 muore Pio IV, lo zio papa e con il nome di Pio V gli succede il Domenicano Michele Ghisleri, il quale non era stato certo amico del suo predecessore, ma molto grato a Carlo per l’azione svolta in suo favore durante il Conclave. Borromeo tornerà a Roma solo in rare occasioni: per i conclavi, per l’Anno Santo del 1575, per il conflitto con il Governatore di Milano (1579-82), per le visite pastorali, per i pellegrinaggi a Loreto e alla Sacra Sindone, che fu trasportata da Chambery a Torino nel 1578, il Presule si recò in questa città lo stesso anno ed altre tre volte nel 1581, nel 1582 e nel 1584 poco prima della sua morte.

Borromeo, nel discorso introduttivo pronunciato al primo Concilio Provinciale, delineò chiaramente il suo programma pastorale, vertente principalmente su cinque direzioni: riformare il clero secolare e regolare; creare i seminari per la formazione dei sacerdoti; restaurare la liturgia ambrosiana; coinvolgere il laicato nella vita della chiesa per mezzo di predicazioni e attività educative rituali, al fine di una riforma morale e sociale; la lotta contro le eresie.[26]

Il futuro Santo trovò l’ostilità del Senato alla pubblicazione in Milano della Bolla “In Coena Domini”,[27] emanata da Pio V sulla lotta alle eresie e contro i bestemmiatori, ostilità che venne ribadita in occasione della nuova bolla sull’inquisizione dalle autorità civili, contrarie alla messa in atto senza la loro autorizzazione. Il 20 novembre 1566 il Cardinale fece richiesta per avere degli “sbirri”autonomamente da quelli dei magistrati per eseguire esecuzioni contro il clero disubbidiente ed altri casi a lui spettanti, e, senza attendere la risposta del Senato, fece arrestare da un bargello il Prevosto di Sant’Ambrogio. Immediata la reazione del Senato, che ordinò ai bargelli e ai “birri”, pena la forca, di non attendere agli ordini dell’Arcivescovo senza espressa licenza del Capitano di giustizia, il Papa stesso intervenne in tale disputa asserendo di non essere d’accordo che il Borromeo avesse quanto richiesto, nonostante ciò il Senato deliberò delle misure particolari nel caso in cui il Vicario del Cardinale fosse andato alla processione del “Corpus Domini” con il drappello armato.[28]

Le emanazioni del prelato risultarono però inconciliabili con la legislazione laica. Le disposizioni dell’Arcivescovo, infatti furono giudicate un pericoloso attacco al primato del Re di Spagna, il quale considerava intoccabili i propri privilegi in ambito religioso, giuridico e beneficiario. Nel 1525 con il trattato di Madrid, il Ducato di Milano fu ceduto dalla Francia a Carlo V e dall’anno successivo dipese da Filippo II di Spagna, il quale designava il governatore dello Stato, tra le numerose questioni sorte tra l’Arcivescovo e il potere temporale ci fu anche quella dell’introduzione, nel 1563, dell’Inquisizione spagnola a Milano: da circa trent’anni si stavano infiltrando nella città tendenze luterane, calviniste, zwingliane etc., nel 1547 le autorità milanesi avevano bandito dalla città un cospicuo numero di ecclesiastici, che si erano rifugiati in Svizzera. Filippo II iniziò le trattative con il Papa per mettere in opera l’Inquisizione nella capitale lombarda, ma il Pontefice fece opposizione non tanto all’istituzione, ma alle sue procedure e all’invasione del potere civile in ambito religioso, questa era anche l’opinione di Borromeo, il quale come giurista ricusò i modi inquisitoriali spagnoli che accettavano accuse anonime e come uomo di Chiesa non accettò l’ingerenza dello Stato e condusse la caccia agli eretici avvalendosi di un piccolo corpo di polizia ecclesiastica o “Famiglia Armata”per eseguire le decisioni del Tribunale vescovile ed anche di un’associazione di circa quaranta nobili milanesi detti “crocesegnati”, nata per eliminare l’eresia. Così scriveva a Nicolò Ormaneto a Roma: <<Questi Signori Senatori, oltre li altri contrasti che ci fanno et disturbi che si sforzano di dare in molte maniere, cercano ancho di spogliarmi delli ministri più intimi, cio è delli Vicarij con varij officij sotto mano, et molestie dispiacendo a loro a punto il dissegno ch’io ho di tener in questo Tribunale persone che non sieno di questo Stato, perché non m’habbiano poi ad abbandonare per rispetto temporale, quando vengono così fatte turbolentie di queste contestationi coi Magistrati secolari come hanno fatto questi altri ministri inferiori>>.[29]

Contro le sette, i ribelli, i carnevali, le concussioni, Carlo preferiva la severità della predicazione o della legge ecclesiastica, era sua convinzione nella funzione pastorale del Vescovo fosse implicita anche la piena giurisdizione sul gregge, ma questa invasione in ambito giuridico sembrò pregiudicare i diritti del Senato, che ritenne inaccettabile affidare i colpevoli alla polizia dell’Arcivescovo anziché al braccio secolare, specialmente in questioni di dubbia competenza ecclesiastica. Borromeo colpì con la scomunica il Governatore dello Stato Requesens, il quale fece le sue proteste al Papa che lo sollevò privatamente dalla scomunica, il suo successore, il marchese di Ayamonte, a causa di divergenze nate dalle feste di Quaresima chiese al Papa l’allontanamento dallo Stato del Cardinale, ma Filippo II temeva per la sua immagine di difensore della Chiesa e Pio V aveva bisogno dell’aiuto della Spagna contro i Turchi, quindi si cercò da entrambe le parti di evitare lo scontro frontale che sembrava inevitabile.

Nel 1566 Niccolò Ormaneto fu chiamato a Roma dal Papa, nonostante la lontananza rimase costantemente in contatto epistolare con l’Arcivescovo milanese, tenendolo informato anche sui minimi particolari di ciò che avveniva nella Curia romana e riferendo, nelle sue lettere pressoché giornaliere, le intenzioni del Papa circa i problemi relativi ai rapporti del Borromeo con il Re, il Senato e il Governatore di Milano. Riportiamo due esempi che ci fanno capire il rapporto tra Carlo e Ormaneto e la difficile situazione creatasi tra il Prelato e il Governo spagnolo a Milano.

Carlo a Ormaneto, da Milano 23 luglio 1567: <<Qui alligata sarà copia d’una lettera scrittami dal Re credenziale nel Signor Governatore, il quale m’ha poi mandata la medesima lettera di Sua Maestà, nella quale mostra d’havere havuto informatione da Fiscali et dal Presidente ch’io m’usurpi della giurisdittione sua, onde mi esshorta a cessare da questo almeno fintanto che si veda l’appuntamento preso da Nostro Signore dopo havere udito quel tanto che si è mandato a dire dal Senator Chiesa. Da che si comprende che Sua Maestà sia per stare alla dichiarazione di Sua Beatitudine, la quale però è bene sollecitare che venga quanto prima>>.[30]

Ormaneto a Carlo, da Roma 16 agosto 1567: <<Non ho mancato di far quell’officio che la mi commette con Nostro Signore per la persona del Signor Governatore, qual ha scritto a Nostro Signore due lettere in risposta del breve et della lettera che Sua Santità scrisse a lui, stando pur su questo che Vostra Signoria Illustrissima è quella che innova tutta via cose nove contro la giuridittion Regia, facendo instantia che Sua Beatitudine le scriva che cessi da queste innovazioni dimandando l’assolutione per gli già scomunicati, cosa che Sua Santità non intende di far…>>.[31]

Nuovo motivo di crisi fu il Capitolo di Santa Maria della Scala, ente ecclesiastico di patronato regio, quindi esente dalla visita del Vescovo, che Carlo voleva riformare, e nonostante varie opposizioni, elesse dispoticamente il superiore, controllò le finanze, visitò le case e il 9 agosto 1569 si presentò alla porta della Chiesa e malgrado la presenza di armati da entrambe le parti, scomunicò tutto il Capitolo. Da una copia della lettera scritta il 29 agosto 1569 dal Cardinale al Papa, veniamo a conoscenza del fatto con le sue stesse parole: <<Il bando fatto dal Signor Governatore et Senato pertinente alla Giurisdittione Regia, se bene in apparenza ha il pretesto di detta Giurisdittione, si vede però per le cause pregnanti che contiene il scoppo suo principale essere di spogliar questo Tribunale ecclesiastico et anche quello di N. S. in queste parti delli ministri suoi et dell’essecutione della sua giurisdittione, come già se n’è visto seguir l’effetto, che tutti li miei Notari civili et criminali, avvocati et servitori publici et ogn’altra persona impaurita da questo bando non ardisce di far rogiti, né pur anche scritture, né portar commandamenti, citationi, né altra cosa, ove si tratti in qual si voglia modo di laici, ancorché per delegatione Apostolica, come ne vedrete qualche cosa per l’informationi che si mandano […] Et nel medesimo tempo è venuto il Vicepresidente a spiegarmi in nome del Duca et del Senato con belle parole a soprasedere anchora due o tre mesi, perché se allora poi non mi mostreranno il consenso, mi lascieranno visitare et mi daranno il braccio, ma ben si può vedere che questa dilatione non è ricercata a buon fine, con tutto questo gli ho risposto che ben sanno essi in iure, che io non devo essere impedito da visitare come ordinario, finché attualmente esshibiscano il consenso espresso, il qual però son certo che non vi è, havendo io tanti atti anche vicini al tempo che fu concesso il privileggio, che arguiscono il contrario et quando l’esshibissero poi in quel caso si trattarebbe della facultà che ho per il concilio di Trento et che gli atti et termini insolenti et indegni usati di quei canonici non meritano dilationi, né ch’io sopporti più oltre l’inhobedientia et temerità loro, havendola per troppo sopportata con molta indignità del grado, et luoco ch’io tengo. […] questa mattina è venuto da me uno de’ Fiscali regij a dimandare quattro mesi di termine […] Onde io gli ho dato risposta, che poiché non facevano altra risoluzione io havrei continuata la mia possessione facendo la visita, et così mi son risoluto di non lasciar passar hoggi a farla, et essendovi andato questa mattina, oltre l’insolentia et inettione violenta di mano fatta prima al Moneta Sacerdote, ch’io poco prima mandai a notificarli la visita, con dirli molte parole ingiuriose, quali vedere(te) per la sua relatione et testimonij, al mio arrivo anchora vedendo io che li miei, che entravano per la porta del Cimiterio erano da varie persone et con le mani, et con altri modi ributtati, mi risolsi di smontare sulla strada, et presa la Croce in mano entrai un poco dentro dalla detta porta, ancorché con gran difficoltà per le dette persone, et entrato che fui mi furono sfondrate addosso di molte spade, nel mezzo delle quali era l’Economo, et tutti insieme mi vennero incontro con armi et con gride et altri tumulti scandalosi gridando Spagna Spagna, onde mi spinsero fuori di detta porta del Cimiterio, urtandomi con una delle ante di essa porta, dove feci poi la publicatione dell’interditto et scomunica ridetta, come vedrete per la copia autentica che si manda, et Monsignor Castello che restò dentro doppo me attaccò anche la cedula alla porta, se bene fu subito stracciata. Rinovai poi subito l’atto della scommunica in Duomo più esplicitamente leggendo de verbo ad verbum la scrittura che non havevo potuto leggere là per il tumulto>>.[32]

Il 26 ottobre dello stesso anno, Gerolamo Donato, detto il Farina, frate dell’Ordine degli Umiliati, riuscì ad introdursi armato nella cappella dove il Prelato stava pregando e a sparare la celeberrima archibugiata contro il futuro santo, il quale uscì illeso dall’attentato. L’episodio è molto conosciuto: la notizia di tale fatto fece enorme scalpore, sia per la gravità del gesto sia perché lo scampato pericolo fu creduto un vero miracolo, che insieme all’imperturbabilità di Carlo, il quale ordinò di proseguire la celebrazione della liturgia senza interruzioni, incrementò la sua fama di santità e permise al Farina di fuggire. Pio V, Filippo II e il Governatore di Milano pretesero che si facesse luce sull’attentato: il papa dette disposizioni perché l’Ordine fosse abolito e tutti i beni appartenenti agli Umiliati fossero confiscati e utilizzati a favore della Diocesi di Milano, il Re di Spagna costrinse il Capitolo di Santa Maria alla Scala a sottomettersi pubblicamente all’Arcivescovo e convinse il Governatore ad esprimere al presule la loro stima e devozione. Il Farina e i due Prevosti complici, Girolamo di Cristoforo e Lorenzo da Caravaggio, rei confessi sotto tortura, furono condannati a morte.[33]

Passato lo scompiglio suscitato dall’attentato, le controversie tra il Cardinale e il Senato continuarono in modo grave, come le definì Tommaso Zerbinati, Ambasciatore della Casa estense: <<…specialmente a causa della molta autorità che l’arcivescovo si prende sui laici>>, infatti nel 1571, lo stesso Zerbinati in una sua relazione comunica che: <<Un bargello del cardinale abbattè la porta di un gentiluomo de’ Crivelli ritenuto concubinario, il quale difendendosi cadde ucciso>>, l’immediata reazione del Podestà fu quella di procedere contro le guardie del Borromeo.[34]

Ad accrescere la popolarità e la fama di santità contribuì molto anche la carità e la dedizione straordinaria che Carlo dimostrò verso il suo popolo durante la peste del 1576, così lo descrive Giovanni Pietro Giussani riferendosi a tale periodo: <<Ritiratosi poi in se stesso, e considerando come questo era un flagello mandato da Dio per castigo de’ peccatori, pensò saviamente, che il rimedio principale fosse di placare l’ira divina; per il cui fine si diede, con maggior frequenza del solito, alla santa Orazione, pregando in stantemente Sua D. M. che si degnasse aver misericordia del suo popolo, e donasse a lui, & a gli altri, lume di conoscere la sua santissima volontà, e quanto far dovevano in aiuto della povera, & afflitta Cittàe, e grazia afficace per essequirlo; accompagnando le sue orazioni col digiuno cotidiano […] Ordinò di poi tre processioni generali di tutto il Clero, e Popolo, le quali furono celebrate con gran concorso di tutti gli ordini; e nelle Chiese, dove si andava con la processione, egli predicava al Popolo, esortando tutti alla penitenza>>.[35] Borromeo diventa una figura leggendaria, gigantesca, che non viene colto dall’archibugiata del Farina, non viene contagiato dalla peste, nonostante l’assistenza ai malati, che dorme e mangia appena, che attraversa luoghi inaccessibili in ogni stagione per visitare le parrocchie della sua Diocesi. Per il Cardinale di Santa Prassede il Vescovo era il massimo responsabile della condotta morale del popolo, che voleva conformare a criteri molto rigidi, conducendo anche un’impavida guerra contro il teatro e gli spettacoli che considerava abitudini pagane, soppresse balli e superstizioni, sostituendoli con azioni: in pubblico professò la sua devozione verso i santi, egli stesso guidò le processioni delle reliquie, si recò più volte come pellegrino a Torino per visitare la S. Sindone ed in molti santuari intitolati alla Vergine, dando esempio di una religione non astratta e spoglia.

Carlo fu inflessibile anche contro l’eresia e ogni forma di superstizione, mandando al rogo numerosi eretici e presunte streghe. <<Le pestifere eresie come loglio e zizzania hanno occupato i campi della Religione Cristiana, e quasi soffocano il frumento. Non s’adora più Dio, anzi con mille obbrobj è bestemmiato ogni giorno: i Luterani, i Calvini e mille altri simili mostri orribili, sono l’Idoli delle misere genti. E che luogo può aver la speranza se non si crede il Paradiso, e se si nega la providenza di Dio? Dove è la carità, dove l’amore e ‘l timor santo? Non s’osservano più i Comandamenti di Dio, non si crede ch’egli abbia a giudicare i vivi e i morti; son reputate favole le pene dell’Inferno. O secolo miserabile! E’ perduta ogni giustizia verso Dio, né si osserva più verso il prossimo>>.[36] Dalle parole, riprese da un discorso dell’Arcivescovo, possiamo capire chiaramente un’accusa di quasi ateismo e di sconvolgimento totale dei fondamenti della religione cristiana nei confronti dei riformatori definiti “mostri orribili”.

La posizione geografica del Ducato di Milano, che si estendeva dai passi alpini fino alla costa ligure, lo rendeva pericolosamente esposto al diffondersi del Protestantesimo, specialmente quei territori transalpini che si inoltravano nei luoghi dove la riforma dominava, inoltre era basilare (indispensabile) per il progetto di restaurazione cattolica in Europa di Filippo II, dopo la pace di Cateau-Cambrésis (1559), che sancì l’uscita della Francia dalla scena politica italiana a favore della Spagna, il cui potere regnava incontrastato.

Durante le cosiddette guerre di predominio, lo Stato di Milano aveva perso la valli del Ticino e la Valtellina, a favore rispettivamente dei Bernesi e dei Grigioni, queste perdite mettevano a repentaglio il territorio milanese a possibili aggressioni dal Nord. Ad Est il Ducato confinava con la Repubblica di Venezia, che aveva una certa fama di tolleranza religiosa e politicamente in opposizione alla supremazia spagnola in Italia. Vari furono i focolai riformistici che si diffusero in Lombardia già dal tempo di Carlo V, il più cospicuo dei quali fu quello della “Ecclesia Cremonensis”, da dove tanti fuggiaschi raggiunsero la città di Ginevra.[37]

La Visita Apostolica che Carlo Borromeo effettuò nella Valle Mesolcina tra il 9 e il 29 novembre 1583 fu l’inizio di un grande progetto per il recupero dei Grigioni e di altre terre svizzere conquistate dalle dottrine della Riforma protestante.

Un documento reperito presso la Biblioteca Ambrosiana ci informa ampiamente sulla situazione temporale e spirituale della Valle Mesolcina prima della Visita Apostolica effettuata dal Cardinale Borromeo, si tratta di una: <<Instruttione generale del Stato de Grisoni >>.[38] La prima parte comprende <<alcune cose temporali per maggior cognizione dello stato spirituale>>. All’inizio del documento troviamo una descrizione della divisione politica del Dominio dei Grisoni, diviso in tre parti chiamate Leghe, la Lega “Grisa”, quella chiamata ”Cadede” e quella detta delle “Dritture”, ma tutte insieme sono denominate “Grisoni”, dal nome della prima Lega, che accettò, nonostante fosse libera, come federate le altre due, che, a differenza della prima non godevano della libertà, <<…perché la Cadede fu già per la maggior parte Iurisditione anco temporale del Vescovato di Coira Citta e capo di detta Lega, la qual ha continuato sempre a giurare la fedeltà a tutti li Vescovi e ricever da essi come Prencipi d’Imperio, la facoltà d’essercitar la giurisdittione da che forse questa lega ha preso il nome di Cadede, come casa e dominio di Dio, sendo sottoposta nell’una e l’altra giurisdittione alla Chiesa>>.[39] La Lega Caddea venne costituita il 29 gennaio 1367 e comprendeva Coira, la regione di Domigliasca, Obervaz, Bergun, la Valle delle Sursette, l’Alta Engadina, Val Brgaglia, Val Monastero e la giurisdizione di Sottoclava in Val Venosta. Poschiavo, sottoposto a Milano, entrò a far parte della Lega nel 1408. Il sigillo era uno stambecco, il quale originariamente era lo stemma vescovile, che compare nella Cattedrale di Coira fin dal 1252, ma viene ripreso dalla Lega Caddea alla sua fondazione.[40]

La Lega delle “Dritture” (Lega delle Dieci Giurisdizioni), fondata l’8 giugno 1436 a Davos, fu prima sotto la giurisdizione dei baroni di “Vazz”, poi dei conti di “Tocamburg” (von Toggenburg), <<…indi dei Conti d’Amasia, quali finalmente la cambiorno con gli Arciduchi d’Austria, per alcune terre del Dominio loro nella Val di Venusta…>>,[41]la quale famiglia non viene menzionata nella storia della Lega delle Dieci Giurisdizioni, anzi la Lega si forma dopo la morte dell’ultimo conte di Toggemburg avvenuta il 30 aprile 1436.

La più importante delle Leghe è quella Grisa, oltre ad avere dato il nome a tutte tre le Leghe, ha tenuto sempre il ruolo principale nelle “Sessioni” e nei “Consegli” generali, chiamati Diete. Ha come insegna una croce metà bianca e metà grigia. Per importanza la seconda è quella di “Cadede”, infatti alle Diete siede dopo quella Grisa; quella <<…delle Dritture tiene l’ultimo luogo, come quella che ha più picciola giurisdizione e de luoghi alpestri e selvatichi, dove dicono vivere huomini che non hanno mai usato pane per cibo loro, vivendo solamente de frutti della terra et latte, e perciò questa lega porta per insegna un huomo selvatico>>.[42] Le Tre Leghe, continua il documento, hanno le proprie giurisdizioni: la Lega Grisa ne ha tredici, la Caddea undici, quella delle Dieci Giurisdizioni sette, quindi le trentuno giurisdizioni, in circostanze particolari, sarebbero in grado di dare venticinquemila uomini dai diciotto ai sessant’anni validi per fare la guerra, oltre agli ottomila uomini della Valtellina e Val Chiavenna, loro sudditi.

Segue una descrizione geografica del territorio: tutto il “dominio” è di circa centocinquanta miglia italiane, confinanti ad Est con il <<…paese dell’Arciduca d’Austria et il Bergamasco della Signoria di Venetia…>>,[43] a Sud con <<…il Comasco del Stato di Milano e parte de Signori Svizzeri, per le terre ch’hora tengono, ch’erano prima de Duchi di Milano…>>,[44] ad Ovest e a Nord con la Svizzera e parte della Svevia sottoposta all’Arciduca d’Austria, <<…la maggior parte è di la da monti, perche di qua in Italia vi restano solamente la Val Mesolcina e di S. Giacomo della Lega Grisa, Poschiavo in bregaglia della lega di Cadede et le Valli suddite di Chiavenna e Tellina. Sono tre passi ordinarij d’andare oltre i monti nel sudetto dominio de Grisoni, l’uno a Poaschiavo che passa i monti dell’Agnedina della lega di Cadede, l’altro della Val di S. Giacomo, per splucha della lega Grisa, qualè ordinario e frequentato, il 3° di Misocho della Val Mesolcina che passa la montagna di S.to Bernardino e questi ultimi fanno ambidue capo a Splucha di dove seguitando il Rheno sino a Coira si passa per valli e rupi tanto precipitose, che diece homini soli difenderebbero il passo, in maniera che non basterebbe a forza humana di transitare contra la voglia loro >>.[45] Questi territori, per la maggior parte montuosi, sono principalmente pascoli o coltivati a fieno, che viene prodotto in grande quantità, permettendo lo sviluppo dell’allevamento soprattutto bovino, viene descritta mediocre la produzione del grano, a causa del terreno e delle temperature, molto limitati i terreni coltivati a viti, ma il vino viene importato dalla Valtellina ed è di buona qualità.

Gli uomini, continua la descrizione, sono robusti e atti ai lavori faticosi, sono premurosi tra loro ed anche con i forestieri, ma molto sospettosi. Pochi sono i discendenti di nobili famiglie e quei pochi non hanno molta autorità, <<…perché sendo il governo de Grisoni popolare, bisogna che tengano conto d’ogn’uno et per esser quei che sono eletti dal popolo al governo, per la maggior parte poveri e bisognosi fanno le deliberazioni loro con molta passione per l’interesse ch’ogn’uno ne pretende per una via o per l’altra, si che col denaro par che s’ottenerebbero tutte le cose per difficili et importanti che fussero>>.[46]

Le Tre Leghe hanno come entrate economiche i proventi criminali della Valtellina e Chiavenna e quelle del dazio che si riscuote in questi luoghi, però sono obbligati a pagare al Vescovo di Coira mille lire l’anno, come stabilito da una convenzione: sembra che queste Valli con Poschiavo furono donate, nell’anno 1404, da Modestino, figlio di Barnaba Visconte di Milano al Vescovado di Coira, ma nel 1514 furono occupate dai Francesi e le Tre Leghe con il Vescovo pro tempore le recuperarono a spese comuni, <<…si che convennero che le leghe n’havessero le due parti delle tre e l’altra il Vescovo, però al tempo del Vescovo Ziglero, quando cominci orno a germogliare l’heresie in detti paesi, le leghe si usurporno tutto il Dominio di dette Valli. Si che il Vescovo fù forzato contentarsi del sudetto reddito di lire mille l’anno solamente>>.[47] Le Tre Leghe, inoltre, ricevevano ogni anno dall’Arciduca Ferdinado d’Austria seicento fiorini d’oro, in seguito ad un accordo con l’Arciduca Massimiliano per la “guerra” tra loro a causa della giurisdizione della Lega delle Dieci Giurisdizioni. Da oltre settanta anni, altri quindicimila scudi li ricevevano dal Re di Francia per distribuirli a persone che avevano incarichi di governo, quindi alcuni ricevevano di più, altri di meno secondo l’importanza dell’ufficio che svolgevano e questo era causa di malcontento, tanto che era necessaria la presenza di un ambasciatore francese, il quale cercava di accontentare tutti affinché nessuno si lasciasse corrompere da offerte di denaro superiori a quelle percepite. Sono popolazioni molto povere poiché non vi sono commerci e “mercimonij”.

Il documento ci informa che il paese non ha fortezze, né guardie e soldati in nessun luogo, perché protetti dalle Confederazioni svizzere confinanti e dalla difficoltà dei passi montani, dalla parte dell’Italia, che rendono sicuri questi territori come se fossero delle fortezze.

Le Tre Leghe non battono moneta, questa facoltà è data solo al Vescovo di Coira, il quale, dal 1160 circa, si fregia anche del titolo di Principe dell’Impero, conferito da Federico Barbarossa, nel 1366 Carlo IV concede al Vescovo di batter moneta, facoltà poco sfruttata a causa della povertà sia del Vescovado sia della popolazione: <<…da molti anni in qua da che cominciorno l’heresie…>>.[48]

Il manoscritto prosegue dando un’ampia spiegazione del governo dei Grigioni e del suo funzionamento: essendo un governo popolare, tutti gli abitanti, compiuti i sedici anni, partecipano ed eleggono i loro giudici sia per cause civili sia per quelle penali, i quali stanno in carica per due anni, eleggono anche le sessantatrè persone, che li rappresenteranno alle tre Diete annuali, che si tengono <<…nella festa della conversione di San Paolo, et all’hora s’attende principalmente all’elettione de gli offici alide luoghi et paesi sudditi s tutte tre le leghe, l’altra alla festa del S.mo Corpo di N.ro Sig.re e la 3° a S. Martino>>.[49] Nelle Diete vengono trattati problemi governativi ed altri concernenti i servizi delle Tre Leghe, ma quando occorrono decisioni circa le leggi, nuovi ordini e confederazioni con governanti, allora viene tutto rimesso alle deliberazioni popolari.

Per il governo della Valtellina e la Val Chiavenna, suddite di tutte tre le Leghe, viene eletto un governatore generale che si occupa della sicurezza pubblica di quei luoghi, con la facoltà di conoscere tutte le cause civili e penali<<… che occorrono in Sondria, terra principale di Valtellina, dove detto Governatore fa resistenza>>.[50] Il governatore, inoltre, conosce altre cause di altri luoghi, unitamente ai cinque Pretori, chiamati Podestà. Viene altresì eletto un Vicario generale, con residenza a Sondrio, con il compito di dare consiglio ai Pretori nei procedimenti penali, i quali avevano facoltà di diminuire o condonare la pena indicata, anche per quanto riguarda la pena capitale, eccetto i procedimenti ad istanza della parte offesa. In tali casi i Pretori non possono diminuire la pena né discostarsi dalla forma del consiglio, hanno, inoltre, il potere di vendere o donare i beni dei condannati, con cospicui ricavi. Viene eletto anche un Commissario di Chiavenna con pari autorità dei Pretori, oltre alla facoltà di procedere nelle cause penali senza il consiglio del Vicario.

Le cause civili e penali si definiscono senza bisogno di lunghi processi, in conformità degli ordini e statuti particolari di ciascuna giurisdizione e generali delle Tre Leghe e in conformità <<…ad alcuni loro riti, et usanze, quali osservano inviolabilmente, ne si tiene conto delle leggi Imperiali; per ciò non vi è in tutto il paese Giure Consulto alcuno che faccia l’officio di Giudice o Avocato, eccetto in Valtellina, dove se ne trovano pure alcuni che essercitano l’officio dell’Avocato e Procuratore>>.[51]

Le sentenze rese nei procedimenti penali non venivano appellate, ma subito eseguite, in caso di reati gravi erano definite col voto e il parere, per alzata di mano, di tutto il popolo di ciascuna particolare Giurisdizione, ma se il valore della causa civile superava una certa somma era ammesso l’appello nella Dieta susseguente, in cui si eleggevano giudici particolari per la trattazione dei procedimenti d’appello.

Quando sorgono liti tra due Giurisdizioni particolari della stessa Lega, i messi inviati alla Dieta, eslusi quelli delle Giurisdizioni interessate, eleggono dei Giudici per definire la causa e nel caso di contenzioso tra due Leghe, la terza assume il ruolo di Giudice. Se un soggetto non sottoposto alla loro Giurisdizione avanzasse pretese contro le Tre Leghe vengono eletti Arbitri da entrambe le parti, <<…da quali nel luogo de Valstat Iurisditione de Svizzeri insieme con alcuni deputati da essi Svizzeri si conosce e determina la causa, però nelle differenze tra l’Arciduchi d’Austria et esse tre leghe soleva per il passato esser Giudice il Vescovo di Costanza, all’hora città libera, ma hora che è sottoposta ad essi Arciduchi li Grisoni lo recusano>>.[52] Ciò che è stato detto nel manoscritto, sullo stato temporale, governo e dominio territoriale del paese dei Grigioni, è stato scritto per rendere meglio l’idea dello stato spirituale, che sarà l’argomento della seconda parte.

Tutto il territorio dei Grisoni, continua il documento, si trova sotto la Diocesi di Coira, ad eccezione della Valtellina e della Val Chiavenna, appartenenti alla Diocesi di Como, il Vescovo di Coira è anche il capo, come detto prima, della Lega Caddea, e risiede in un Vescovado molto antico, infatti il primo Vescovo Asimo o Asinio, viene menzionato nel Concilio di Calcedonia, convocato dall’Imperatore Marciano nel 451d’accordo con Papa Leone I, per dirimere la questione monofisita, <<…se ben circa 300 anni prima si trova ch’el paese ricevette la legge di Christo quale gli fu predicata da S.to Lucio martorizzati ivi con S.ta Emerita sua sorella, i corpi de quali sono anco sino al dì d’hoggi conservati nella Cathedrale di Coira>>.[53] La tradizione, infatti, attribuisce la cristianizzazione e la fondazione della Diocesi a San Lucio, patrono della Chiesa curiense, sotto la quale si trovano, al tempo in cui viene scritto il documento, 123 pievi. Una lunga descrizione di ogni pieve e di tutte le istituzioni ecclesiastiche ci informa anche della presenza più o meno numerosa degli eretici che vi si trovavano, sostenendo che in ogni pieve è presente almeno un predicatore, se non due mandati, per la maggior parte, da Zurigo e tutti seguaci di Zwingli, i quali si servono delle Chiese solamente per diffondere la loro dottrina. Non officiano il rito funebre, ma seppelliscono i defunti solo con due o tre suoni di campana, fanno suonare l’Ave Maria, ma non la recitano e in alcune pievi, dove è maggiore la presenza di eretici, la fanno suonare di sera.[54]

La terza parte del manoscritto è <<…pertenente alle cause della ruina spirituale di questi paesi>>.[55]

Nei luoghi dei Grisoni, l’eresia penetrò nel 1525 circa, ad opera di Zwingli e dei suoi proseliti, i quali <<…sparsero ivi questo veleno in persona. Non hebbero questi molta difficoltà a sedurre buona parte del paese in poco tempo, perché il popolo tutto, et massime i capi, all’horaerano mal sodisfatti di Paolo Ziglero, Vescovoo di Coira, quale presero in sospetto, che come familiare e dipendente dall’Arciduca Massimiliano d’Austria, che all’hora guerreggiava con essi Grisoni, per la Giurisdittione delle Dritture, non tenesse la parte dell’Arciduca contro di loro. Sì che fu accettata facilmente la predicata libertà licentiosa, e sottratt.e dall’obedienza di Santa Chiesa, per la quale niuno vi era che facesse, o che ne prendesse la protettione. Non il Vescovo per che dubitando di qualche particolare affronto si ritirò a stare nel Castello di Crostemborgo, sotto il dominio supremo dell’Arciduca sudetto, dove stette continuamente fino alla morte, lasciando le sue pecorelle in preda a lupi: non i Rettori delle Chiese particolari, per che vedendo fuggir il capo, ciascun attese a salvar se medesimo, et alcuno anco d’essi per haver libertà di carne si fece heretico: non i superiori temporali, per che essendo il governo in mano del popolo imprudente e desideroso di libertà, s’appigliò facilmente alla heresia, la quale fu prima introdotta nella Città di Coira, poi s’è andata allargando per tutto il paese, non solo di là, ma anco di qua da Monti, anco nelli sudditi come di sopra s’è discorso>>.[56]

Al Vescovo Paul Ziegler von Ziegelberg successe Licius Iter, con l’approvazione del popolo, che proprio in quei tempi aveva cominciato ad ingerirsi nell’elezione dei Vescovi: Iter non si preoccupò della situazione che si stava determinando, <<…dissimulò di veder le ingiurie e torti che tuttavia da laici si facevano a Santa Chiesa, con l’appropriarsi i beni ecclesiastici, cacciare claustrali et usurpare la giurisdittione del foro ecclestiastico>>.[57] Il successore, secondo il documento, fu Beatus di Porta, ma nella cronotassi dei vescovi di Coira risulta che dopo Iter fu eletto vescovo Thomas Planta (19 marzo 1550-4 maggio 1565), il quale prese parte al Concilio di Trento negli anni 1551-1552, fu un abile amministratore, ma si rifiutò di introdurre riforme ecclesiastiche; fu nel 1565 che venne eletto Beatus di Porta, nato in Tirolo presso Merano, il quale trasferì la sede dell’Episcopato a Castel del Principe e non volle far ritorno a Coira, nel 1580 si dimise e tornò nella parrocchia che gli era stata affidata nel 1576. Il 6 novembre 1581 fu eletto Vescovo Peter von Rascher <<…huomo d’anni 35, il quale prima era alla cura d’una Chiesa parrocchiale di quel paese, poi essendo Canonico della Cathedrale di Coira, fu fatto Vescovo, come quello che di due o tre ne’ quali il popolo consentiva, fu giudicato il più tollerabile all’hora>>.[58] Von Rascher, originario di Zuoz, “Terra eretica”, appartenente alla Lega Caddea, che in passato era suddita dei Vescovi di Coira, mentre attualmente, continua il documento, vuole essere superiore al Vescovato e non tollera che venga eletta una persona che non approva, anzi al Vescovo pro tempore hanno fatto promettere alcune cose considerate contrarie e dannose alla dignità, alla libertà e all’autorità ecclesiastica: non deve rinunziare alla sua carica senza il consenso della Lega; non deve esaminare, indagare su questioni pertinenti alla religione, ma lasciare che ognuno <<viva a suo modo, conforme a gli ordini del paese>>;[59] che non si intrometta nel recupero dei beni ecclesiastici in mano ai laici; obbligo di rendere conto, se richiesto, alla Lega Caddea delle entrate dell’Vescovado. <<Questo ha ben fatto residenza in Coira, cioè nel Vescovato, ma non si può negare che fin qui ha poco atteso a visitar la sua diocesi et fare altri offitij pastorali con le sue anime>>.[60] Di tutto ciò era già stato informato il Pontefice.

Vengono elencate quattro cause principali come responsabili delle eresie dilagate in questi territori, la prima è che molti dei Signori Grisoni sono corrotti e contrari alla religione cattolica, per cui anche i loro sudditi sono molto esposti <<ad ogni pericolo d’infettione>>, soprattutto in quei luoghi in cui hanno trovato rifugio gli eretici fuggiti dall’Italia, <<…li quali sono molto più arrabbiati contra la fede catolica, e per altro più atti istromenti del Demonio a corrompere gli altri, che non sono i naturali Grisoni et paesani pur corrotti. Onde è quasi meraviglia che queste Valli non sieno molto più corrotte di quello che sono poi che non arriva il numero de gli Eretici in esse, alla decima parte de catolici, o, in circa, con tutto che vi s’aggiunge anco l’abbandono, per dir così, del suo Vescovo, il quale vedendosi maltrattato da Signori Grisoni con l’usurpatione d’alcune raggioni temporali del Vescovato, et anco impedita molta parte dell’auttorità e giurisdittione ecclesiastica…>>.[61] Nel corso di tanti anni queste popolazioni sono state abbandonate dai loro Vescovi, i quali non si sono mai occupati delle loro anime, nonostante che in passato, cioè prima della Riforma, non avessero mai incontrato impedimenti, quindi la causa principale del dilagare delle eresie è l’incuria dei Vescovi verso i loro fedeli.

La seconda motivazione consiste nella mancanza di sacerdoti: le chiese sono vacanti, ma il popolo ha bisogno dei ministri spirituali e tale situazione ha fatto sì che siano stati accettati <<…ciascuno che loro si presenti in habito da prete ancorch’egli non habbia dimissionaria né facultà alcuna dal suo ordinario, anzi ancorch’egli sia sospeso et privato da esso ordinario di poter celebrareo amministrare sacramenti, pur l’accettano eziandio senza consenso ne auttorità dell’Ordinario di essi popoli e paesi Grisoni, overo suoi suditi, si come anco tolerano, et danno ricapito ad apostati, sfratati et fuggitivi, et a sacerdoti che continevano in publico concubinato con donne e figlioli in casa, celebrando cotidianamente, e talvolta hanno anco accettato puri laici, li quali essercitavano tutti gli officij sacerdotali in apparenza…>>.[62] Prima di stare senza ministri spirituali accettano anche gli eretici, questo avviene anche tra i riformati, infatti quando non hanno ministri, accettano anche quelli cattolici, come avviene in Mesocco, i cui abitanti sono per la maggior parte eretici, ma hanno accolto un predicatore Gesuita e sono molto numerosi coloro che vanno ad ascoltarlo, <<…tanto che bisogna che predicando egli dentro la Chiesa, presso la porta, il popolo l’ascolti di fuori per che non cape in Chiesa, et uno di questi giorni vi stavano con patienza, anco mentre nevicava loro addosso. Però essi eretici sono diligentissimi in mandar predicanti in tutti i luoghi, dove n’è bisogno et il Cantone di Zurich in particolare manda in abbondanza predicanti a tutto questo paese de Grisoni, dove si parla tedesco, et per questa via entrano ne luoghi cattolici, come s’è detto e di già hanno guadagnato da cinque o sei anni in qua molte pievi della lega di Cadede>>.[63]

La terza causa consiste nel comportamento deplorevole dei sacerdoti, che con la loro vita dissoluta danno il cattivo esempio al popolo, il quale non rispetta più l’autorità ed ha perso la deferenza dovuta verso il clero, anzi, contagiati da questi modelli <<…hanno abbandonato la vera religione per poter più liberamente caminar per la larga strada>>.[64]

La quarta causa viene definita la più importante di tutte le altre, poiché nonostante che la legge e l’accordo tra le Tre Leghe permetta al popolo di scegliere tra la religione cattolica e quella riformata, nessuno deve permettersi di denigrare le rispettive fedi, specialmente durante le prediche. Un decreto risalente al 1581 esclude tutti i preti e i frati forestieri indistintamente, ad eccezione di quelli di nazionalità svizzera e di coloro che essendo stranieri, fanno giuramento di fedeltà e di residenza ai loro Signori. Non meno grave il fatto che gli eretici parlino dai pulpiti male della Chiesa cattolica e del clero <<…et fanno molte altre insolenze et irrisioni contra la religione catolica senza alcuna punitione>>.[65] Molto grave ed incisivo è anche dare asilo a tutti i fuggiaschi ed apostati italiani e di altre nazioni, anche perché nella maggior parte dei casi sono sostenuti a spese delle Chiese locali, nonostante la popolazione sia cattolica. Quando un prete cattolico, prosegue il manoscritto, predicando al popolo, sottolinea argomenti pertinenti alla religione, ma che possono evidenziare gli errori delle eresie, viene <<…accusato e punito dai giudici secolari con ogni pretesto, et per questa vi hanno messo tanto timore et rispetti humani nel Vescovo et Canonici della Cathedrale di Coira, che se bene vi si celebra la messa non ardiscono però di predicarvi>>.[66]

La quarta parte del documento contiene i rimedi ad una situazione tanto grave, poiché l’enorme dilagare dell’eresia in questi paesi è un grande pericolo anche per l’Italia <<di qua da monti>> e soprattutto per la vicina città di Milano, dove gli eretici possono trovare rifugio, quindi urge trovare delle soluzioni per evitare un’ulteriore espansione delle eresie: la perdita di migliaia di anime di quei Paesi suscita compassione e afflizione, che deve spronare la carità del Pontefice ad aiutarli come essi desiderano e chiedono. Durante le Diete, i Cattolici si sono lamentati dei torti e delle violenze fatte loro e soprattutto di non poter vivere cattolicamente, ma anche nell’ultima Dieta, tenutasi a Tavau o Tavate, non hanno ottenuto nulla, anzi le ragioni esposte hanno dato luogo ad un tumulto che per poco non sono dovuti ricorrere alle armi, tutto ciò è dovuto al fatto che i Cattolici sono inferiori per numero e per voti, conseguentemente non hanno il coraggio di <<…mostrarsi liberamente quando bisognava per timor di non esser esclusi da gli offitij publici, alli quali, prevalendo sempre di voto gli heretici, non sono facilmente ammessi quelli che si scoprono esser assai Zelanti della Religione cattolica…>>.[67]

Sostanzialmente i rimedi consistono nel cacciare, da tutti quei paesi, gli apostati e i sacerdoti indegni, sostituendo questi ultimi con altri che svolgano i loro compiti conformi alla religione cattolica e parlanti la lingua tedesca, nei luoghi “al di là dei monti”, anche se ciò è ritenuto quasi impossibile, creare nuove scuole e Seminari, che saranno certamente frequentati dai figli dei Signori di quelle terre, come già accade a Milano e a Mesocco, molto importante sarebbe poter fondare un Collegio a Coira, senza il contributo del Vescovo di questa città, in quanto molto gravato dai debiti <<…ma converrà che si faccia sotto nome del Vescovo et la sostentazione che se li darà da Nostro Signore sia secretissima>>.[68] <<La somma dunque di tutti i remedij si riduce a perseverar anco con la visita personale incominciata, in risvegliare, consolare, allettare, animare, et confirmare opportunatamente quei popoli con varij offitij paterni verso di essi…>>.[69] Maggior numero di sacerdoti italiani invece occorrerebbe nei paesi sudditi ai Grigioni, ossia in Valtellina e Val Chiavenna, ma non sono certamente posti ambiti a causa dei bassissimi redditi dei benefici, che dovrebbero essere integrati con provvisioni annue. <<Et per animar i sacerdoti a questa impresa, come Nostro Signore già nel tempo della peste corporale di Milano diede al Signor Cardinale di Santa Prassede piena facoltà di porsi valere, etiandio doppo la peste estinta dell’opera de sacerdoti regolari d’ogni ordine et anco secolari d’altre diocesi, anco senza consenso ne licenza die superiori, molto più si potrebbe spedire un Breve di simil facoltà amplissima per aiuto di quelli paesi nella peste spirituale dell’anime…>>.[70] I consigli continuano dicendo che sarebbe opportuno concedere indulgenze e grazie spirituali per spronare i sacerdoti ad accettare il governo di queste parrocchie; inoltre, lasciare ai loro posti gli apostati e i fuggitivi italiani meritevoli e che da molti anni hanno cura di quelle anime, anche se illegalmente, poiché conoscono bene la lingua e le usanze di quei popoli e potrebbero fare del bene in futuro se fossero sciolti dalle censure.

Il terzo punto, considerato il più difficile, poiché si tratta di introdursi in questi paesi e, con determinazione, mettere fine ad una situazione non più sostenibile dai Cattolici: emblematiche sono le situazioni in cui si trovano la Val Chiavenna e la Valtellina, dove i Cattolici sono pronti a tutto pur di essere liberi nella loro professione di fede, certamente la visita del Cardinale Borromeo sarebbe un grande incoraggiamento e sia i sudditi che i Signori sono disponibili ad aiutare con ogni mezzo la venuta del Prelato, che anche in questi luoghi avrebbe lo stesso successo avuto in Mesolcina. <<Potrebbesi aiutare anco di fuori quest’offitio con lettere di tutti i Prencipi maggiori del Christianesimo procurate dalli Nuntij di Nostro Signore come dall’Imperatore, Re di Francia, Re Cattolico, et forse Venetiani, ma senza manco delli Svizzari Catt.ci alli quali già ha mandato il Sig.r Card.le e in occasione simile, cioè per le cose di Valle Mesolcina, che quanto a Venetiani non si spera molto in questa materia, per i rispetti di Stato considerabili in loro: ma potrebbe N .S. tentar ogni via […] scrivendo anco per ciò Brevi oportuni, et commettendogli di non dar tutte provisioni che levassero, in mano del medemo Sig.r Card.le per valersene oportunatamente […] non sarebbe di poco aiuto anco l’andata del med.o Sig.r Card.le in così fatta occasione a trattarne ex professo etiam co ‘l nome di N. S. con le tre leghe, et con le comunanze de popoli de Signori. Con la qual occasione d’haver a trattar con loro passarebbe per quelle due Valli de sudditi dando quel calore che bisognasse a catt.ci almeno privatamente, quando gli trovasse impedimento da SS.ri di far offitij spirituali co’ popoliin publico, di che non possiamo ancora accertarci>>.[71] A questi rimedi, continua il documento, si possono aggiungere alcuni aiuti: i sacerdoti dovrebbero avere ampia autorità di assolvere dai casi riservati, specie quelli riguardanti l’usurpazione dei beni ecclesiastici e i contratti usurari, per riavvicinare i responsabili alla Chiesa. Colmare il bisogno di libri spirituali e per il catechismo da distribuire al popolo perché leggendoli si renderebbero conto dei propri errori; il Pontefice dovrebbe dare aiuti economici per ristrutturare le chiese fatiscenti. Di grande utilità sarebbe affiancare al Vescovo di Coira, poco pratico di governo, un Vicario esperto, in tal modo il Prelato avrebbe più tempo per fare visite pastorali ogni anno e assistere ai Capitoli.