INCONTRO DANTE: DI DANTE E DELL’AMORE

UNA SERATA NATA DALLA COLLABORAZIONE TRA LA BIBLIOTECA DI ARDENNO E QUELLA DI TALAMONA PER DISCUTERE DEL TEMA DELL’AMORE NEL CAPOLAVORO DI DANTE. L’AMORE, PRINCIPALE MOTORE DELLE VICENDE UMANE.” L’AMOR CHE MOVE IL SOL E LE ALTRE STELLE.”

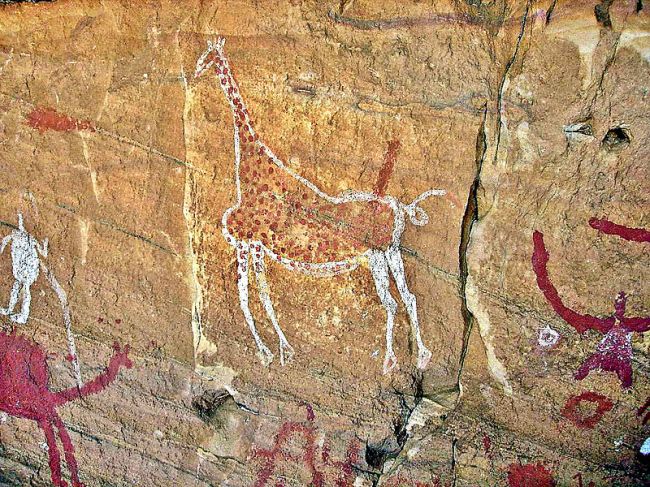

Foto: Incipit della Divina Commedia

Una serata da antologia quella che ha avuto luogo questa sera all’Auditorium delle scuole medie di Talamona alle ore 20.30. Una serata che mesi fa era stata proposta ad Ardenno e che è stata riproposta qui grazie alla passione e alla sollecitudine della signora Lucica Bianchi, talamonese di adozione, ma divenuta in breve tempo un motore indispensabile della vita culturale del nostro piccolo angolo di mondo. Una serata che, come ha detto uno dei lettori dei brani di Dante, il signor Martino, in una sorta di introduzione al tutto “nasce da una constatazione tanto semplice quanto chiara: la grande poesia, i grandi autori, affinchè diventino ciò che sono devono uscire dalle biblioteche ed entrare nelle piazze. È stato questo pensiero insieme al coraggio e alla consapevolezza di portare sul palcoscenico il più grande per eccellenza senza stravolgerne le parole con rischiosi adattamenti, a portare alla realizzazione di tutto questo. INCONTRO DANTE, un titolo che riassume in sé tutto il significato profondo dell’iniziativa. Un incontro col poeta, il suo mondo e la sua poesia, un viaggio attraverso i più famosi e caratteristici personaggi danteschi, un viaggio da fare col cuore e con la testa foriero di emozioni e di riflessioni”. Un viaggio articolato principalmente in tre tappe, tre canti, magistralmente letti, contestualizzati storicamente e infine commentati dalla professoressa Valentina Alessandrini, curatrice dell’evento. Un viaggio durante il quale l’opera e il suo autore sono stati perfettamente inquadrati nel loro contesto storico-culturale.

Dante, il suo tempo, critiche successive e temi conduttori

Nella seconda metà del Duecento Firenze è un vivace centro culturale che raccoglie gli stimoli provenienti dai maggiori centri culturali italiani come Bologna, Arezzo, Lucca, Siena. Significativa la circolazione degli studi di retorica di Brunetto Latini, maestro di Dante, lo stilnovismo di Guido Cavalcanti, IL NOVELLINO. Firenze è anche uno dei comuni più attivi dell’Italia centrosettentrionale. In questo periodo la struttura sociale del comune è stata trasformata dall’incremento delle manifatture e dei commerci che hanno danneggiato le piccole famiglie nobili escluse così dall’esercizio degli uffici politici se non iscritte ad un’arte. A ciò contribuì anche un ordinamento corporativo di Giomma della Bella. Dal punto di vista politico, Firenze è lacerata da una lotta politica tra i guelfi, sostenitori del Papa, e i ghibellini, sostenitori dell’imperatore. I guelfi a loro volta si dividono in due fazioni. I bianchi, capitanati dalla famiglia Cerchi, sono l’ala più moderata costituita prevalentemente dal popolo. I neri, capitanati dalla famiglia Donati, sono invece l’ala più estremista, audace e violenta, apertamente disposta a sovvertire gli ordini costituiti.

In questo clima nasce Dante Alighieri nel 1265. Trascorre una vita intensa da un punto di vista letterario e politico, prende parte attivamente alla vita della sua città come guelfo bianco e vive l’esperienza dolorosa dell’esilio peregrinando tra varie città italiane. Muore a Ravenna, dove tutt’ora è sepolto, nel 1321.

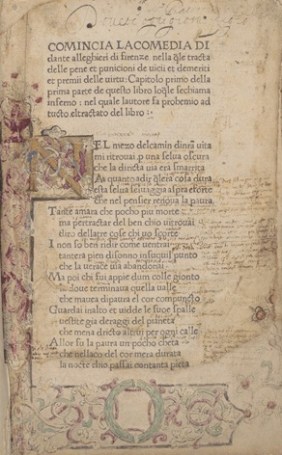

Dante intitola il suo capolavoro COMINCIA LA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI FIORENTINO DI NASCITA NON DI COSTUMI. Com’è scritto nell’epistola inviata da Dante nel 1317 a Cangrande della Scala in riconoscenza dell’ospitalità offertagli durante l’esilio.

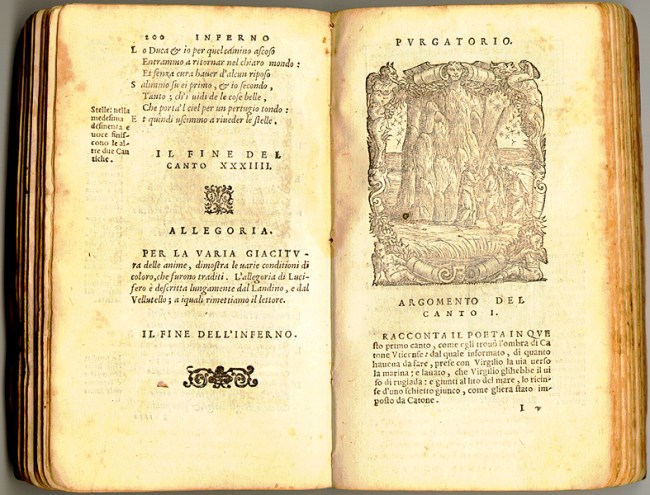

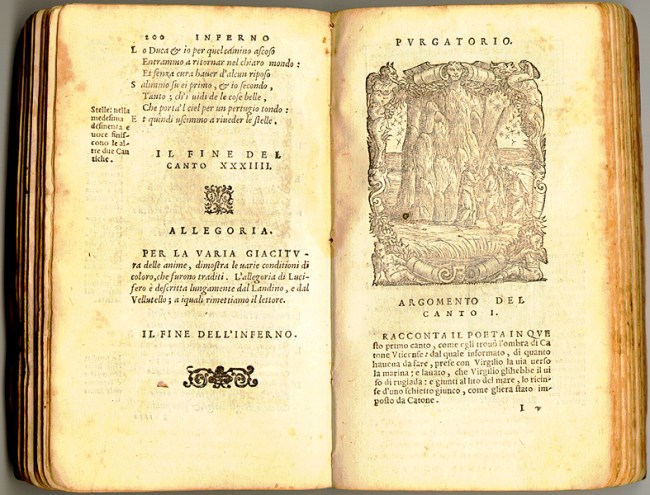

Foto: La Divina Commedia in un’edizione del 1593, Firenze

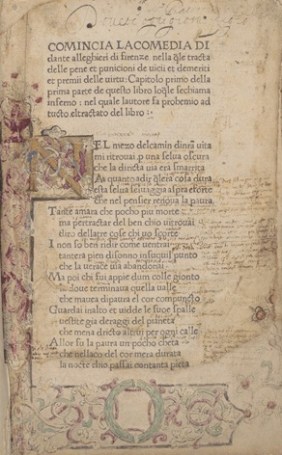

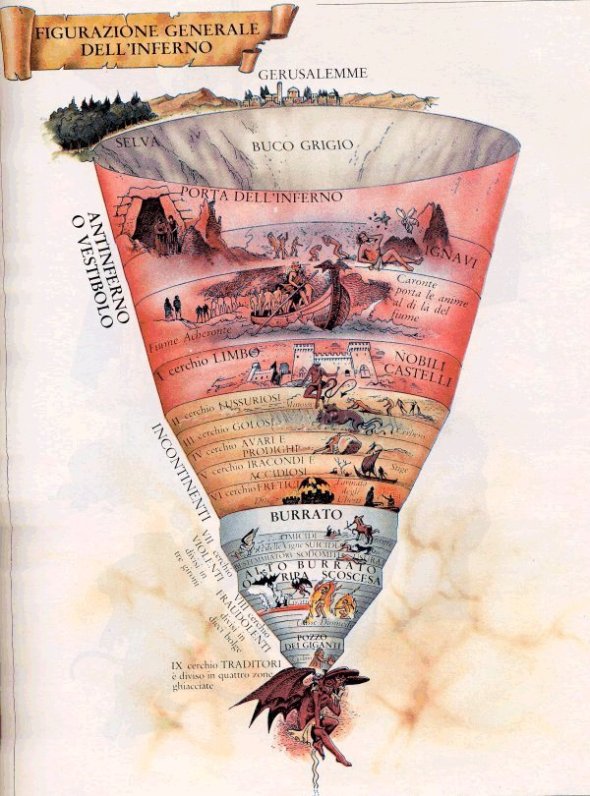

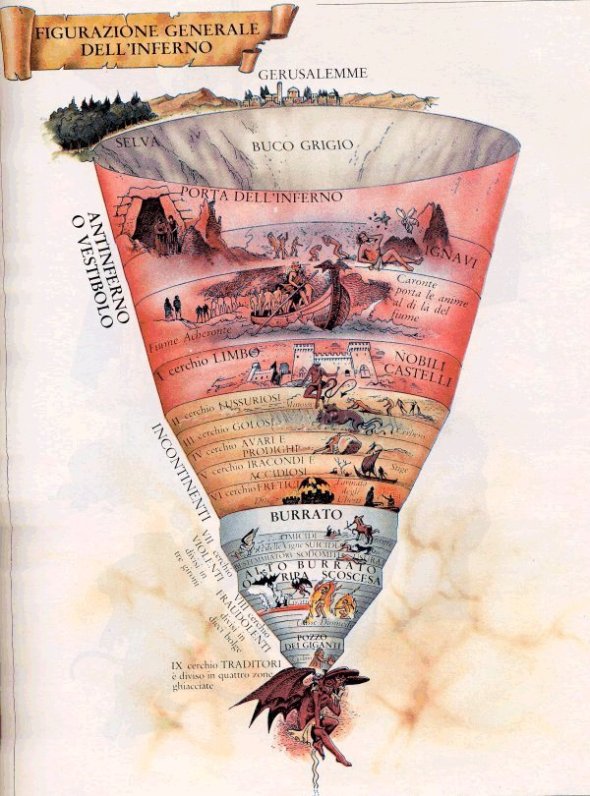

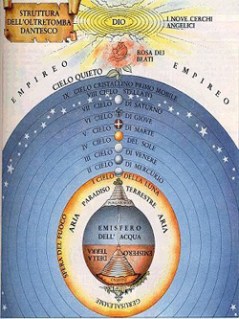

Poema composto da 100 canti scritti in terzine di versi endecasillabi, narra di un viaggio nei tre regni dell’oltretomba: Inferno, Purgatorio e Paradiso, un viaggio che ha tutte le caratteristiche di una redenzione personale ed universale. Ci si inabissa nel male poi si risale seguendo sempre una traiettoria verticale dal basso verso l’alto.

I TRE REGNI DI DANTE

L’INFERNO

PURGATORIO

PARADISO

Nei tre regni Dante colloca prevalentemente i suoi contemporanei e molti personaggi storici, politici e religiosi.Gli incontri con le anime sono ricchi di umanità, di commozione e di pietà ed indicano la grande passione di Dante verso l’umanità corrotta e peccatrice. Il viaggio inizia l’8 aprile del 1300, il venerdì santo dell’anno di indizione del primo giubileo della Storia da parte di papa Bonifacio VIII che durò una settimana. Entriamo nell’ottica dei pellegrinaggi di oggi, che altro non sono se non un mettersi in movimento per un percorso di purificazione e conversione, e scopriremo dunque la dinamica del poema, la fatica e la bellezza di questo pellegrino che ha messo in atto tutti i mezzi a sua disposizione per raggiungere la felicità.

Molti anni più tardi Boccaccio, un altro grande della letteratura italiana, disegna il ritratto fisico e morale di Dante utilizzando le testimonianze di chi lo aveva conosciuto negli ultimi anni.

Fu il nostro poeta di mediocre statura ed ebbe il volto lungo ed il naso aquilino, le mascelle grandi ed il labbro inferiore proteso in avanti che di tanto rispetto a quello superiore avanzava. Nelle spalle alquanto curvo e gli occhi grandi di colore bruno, i capelli e la barba spessi e crespi e neri. Sempre malinconico e pensoso. I suoi vestimenti sempre onestissimi furono e l’abito conveniente alla maturità. Il suo andare era greve e mansueto e nei domestici costumi e nei pubblici fu composto e civile. Rare volte non domandato parlava quantunque eloquentissimo fosse. Sobrio fu molto e di pochi domestico e negli studi, quel tempo che lor potevano concedere, fu assiduo. Grandissimo fu d’amore e di pompa e di animo alto e disdegnoso molto.

Eugenio Montale, poeta del Novecento afferma che Dante non può essere ripetuto, esempio massimo,egli resta estraneo ai nostri tempi, ad una civiltà fondamentalmente irrazionale. Poeta concentrico, Dante non può fornir modelli ad un Mondo che si allontana progressivamente dal centro e si dichiara in perenne espansione perciò la Commedia è e resterà l’ultimo miracolo della poesia mondiale.

Questa sera si parlerà del tema dell’amore nel capolavoro dantesco, di tutte le sfumature dell’amore che Dante ha approfondito: l’amore lussurioso nel canto V dell’Inferno, l’amore tra padre e figli nel canto XXXIII dell’Inferno ed infine l’amore inteso come salvezza ultima espresso dalla Vergine Maria nel canto XXXIII del Paradiso. L’amore approfondito attraverso due chiavi di lettura particolarmente care alla professoressa Alessandrini, ch’ella considera indispensabili fili conduttori per questo viaggio di conoscenza.

La prima chiave di lettura riguarda i concetti del peccato e del male che attraversano tutto il poema così come attraversano interamente la storia dell’uomo attraverso i secoli, due concetti legati indissolubilmente tra loro, in quanto il peccato può essere inteso come il male che lascia un alone, il male inquadrato nel suo contesto in termini di conseguenze e stati d’animo tra i quali smarrimento e confusione dei referenti che pilotano la nostra vita nel bene e nel male. Stati d’animo che Dante palesa sin dall’incipit del suo capolavoro che prende per l’appunto il via in una situazione di peccato e di male che Dante non comprende come sia giunto. Del resto il peccato non è un qualcosa che può essere delineato, inquadrato in specifici e sporadici episodi, in gesti e cattive azioni precise e circostanziate. Il peccato è insito nella natura stessa dell’uomo, è la pratica radicata del male che si ritrova in tutte le anime che Dante incontrerà (Paradiso escluso).

La seconda chiave di lettura ruota tutta intorno al fatto che dal male non se ne esce da soli perché vizi e fragilità impediscono all’uomo di uscire dalla sua crisi, di respirare, di guardare in alto. un concetto che Dante esprime attraverso un’immagine nelle prime strofe del suo poema, l’immagine di tre vizi che assumono la forma di tre animali: la superbia (una lontra), la lussuria (un leone) la cupidigia (la lupa), un’immagine che denota per Dante una situazione di pericolo reale nel poema che sta a significare nella realtà una profonda crisi spirituale. Per uscire da questa situazione Dante ha bisogno di aiuto che gli giungerà di volta in volta sotto forma di varie figure che si alterneranno come guide nel corso del suo lungo viaggio. Per prima cosa Virgilio che lo accompagnerà fino al Paradiso dove sarà sostituito da Beatrice a sua volta sostituita da san Bernardo che accompagnerà Dante a cospetto di Dio, cosa che solo un santo può fare. Con questi aiuti Dante può compiere il suo viaggio alla fine del quale egli reca un messaggio per tutta l’umanità. Lo scopo della vita è raggiungere la felicità, ma essa si può raggiungere solo perseguendo costantemente la conoscenza del bene supremo come mezzo di salvezza attraverso Dio. Un viaggio che è il risultato di una macchina provvidenziale affidata alle delicate mani delle donne tanto amate da Dante. Un viaggio che può compiersi in primo luogo grazie alla Vergine Maria che dal Paradiso scorge Dante in difficoltà e dunque intercede per lui presso Dio poi chiama in aiuto santa Lucia (la vergine martire cui vennero strappati gli occhi cui Dante era particolarmente devoto anche a causa di problemi alla vista cui fa cenno in un’altra sua opera IL CONVIVIO) la quale a sua volta si rivolge a Beatrice, la donna amata da Dante (che sta in contemplazione accanto a Rachele, la moglie di Giacobbe) che a sua volta scende nel limbo da Virgilio, il grande poeta latino, per mandarlo in aiuto di Dante alle prese con le fiere. Tre donne dunque che prendono a cuore il destino di Dante e che rispondono a delle analogie ben precise. Maria simboleggia la grazia che agisce d’anticipo. Lucia simboleggia la grazia illuminante, che rischiara. Beatrice invece viene da Dante assurta a simbolo della teologia, della fede, di colei che coopera alla salvezza. Tre donne belle e sapienti simili a quelle cui Dante si raccomanda in un’altra sua opera LA VITA NUOVA che si apre con una poesia che inneggia alle donne che possiedono intelletto d’amore, che hanno in consegna l’amore, che possiedono una sensibilità che le rende non solo generatrici di vita, ma anche capaci di gestire il gran potenziale dell’amore sotto ogni aspetto.

Canto V Inferno: Paolo e Francesca

Accanto a queste figure femminili di immensa statura morale, nel capolavoro di Dante trovano posto anche molteplici figure di donne molto più semplicemente umane. Un esempio significativo è dato proprio dal primo dei tre canti presi in esame questa sera: il canto V dell’inferno ambientato nel secondo cerchio infernale il primo dei settori dedicati ai peccatori incontinenti, il girone dei lussuriosi che Dante identifica come coloro che hanno sottomesso la ragione alle necessità e ai desideri del corpo e che sono stati condannati per questo a vivere la loro eternità nell’oltretomba alla mercé di tremende tempeste che non si esauriscono mai. Dante giunge in questo luogo dopo aver visitato il girone degli ignavi e le anime del Limbo ed è la prima volta che si trova di fronte ad un peccato grave corrispondente ad altrettanto tremende sofferenze. Da tutto ciò che vede dunque Dante si sente molto turbato, impressionato, vulnerabile. In questo punto l’Inferno (immaginato da Dante con la forma di un imbuto che si restringe verso il basso in proporzione all’aumento della gravità dei peccati commessi e di conseguenza dei castighi inflitti) comincia a restringersi e Dante si trova a cospetto di un tremendo guardiano, uno dei non pochi custodi infernali dalle fattezze mostruose che Dante incontrerà più volte durante il cammino (a cominciare da Caronte all’ingresso). In questo caso si tratta di Minosse che Dante descrive di fattezze orribili, ringhioso con una lunga coda e con il compito di esaminare le anime che gli giungono a cospetto per poi condurle, in base ai peccati commessi, al girone corrispondente. Dante recupera questo personaggio dalla mitologia classica e da due poemi precedenti dove fa la sua comparsa sempre in veste di guardiano dell’oltretomba: l’ODISSEA di Omero e l’ENEIDE di Virgilio, proprio colui che accompagna Dante. In realtà Minosse era in origine il re di Creta, uno spietato giudice che Dante trasfigura come mostro perché come mostri figurano tutti i guardiani infernali. Mentre esamina le anime che giungono, Minosse ad un certo punto si rivolge a Dante con l’intento di metterlo in guardia circa i pericoli che potrebbe incontrare nel luogo che sta visitando, ma viene prontamente zittito da Virgilio il quale afferma che questo viaggio è voluto da Dio. Nonostante ciò a Dante non sarà risparmiato nulla, egli si troverà totalmente immerso nel dolore che percepisce attorno a se, che trasuda ovunque da quel luogo, totalmente avvinto dai vortici e dalle bufere che tormentano i dannati perennemente sbattuti dai venti che disperdono i loro lamenti. Ad un certo punto Dante nota queste ombre, queste anime, che si mettono in fila e si presentano a lui. Virgilio lo aiuta a comprendere la loro identità e le loro storie, tutte caratterizzate da amori difficili, se non addirittura proibiti, e da morte violenta. Semiramide, che per unirsi al figlio legalizzò l’incesto, Cleopatra che sedusse Cesare e Marco Antonio, Didone, abbandonata da Enea, Elena, sedotta da Paride e considerata la causa scatenante della guerra di Troia. Una galleria di figure femminili che, come già precedentemente accennato, sono ben lungi da avere la statura morale delle donne che Dante elegge come sue guide, ma comunque anime da cui Dante si lascia coinvolgere. Accanto a queste donne si trova anche una nutrita schiera di eroi come appunto Paride accecato dal desiderio per Elena e Achille che per amore subì l’inganno della figlia del re Priamo di Troia. Donne e cavalieri (da questa espressione dantesca Ariosto trarrà in seguito spunto per l’incipit del suo ORLANDO FURIOSO) come pure ad esempio Tristano e Isotta la cui vicenda ne ricalca un’altra simile più vicina nel tempo rispetto a Dante che costituisce il fulcro di questo canto. Un nutrito elenco di storie e personaggi di fronte ai quali Dante proverà un senso di smarrimento e di pietà, un sentimento che continuerà ad accompagnarlo nel corso dell’intera esperienza.

A proposito dei personaggi danteschi, un grande letterato del Novecento G.L. Borges ha affermato una volta che un romanzo contemporaneo richiede centinaia di pagine per farci conoscere qualcuno sempre ammesso che lo si conosca mentre a Dante basta un solo momento e in quel momento il personaggio è definito per sempre.

Tra tutte le anime che sfilano dinnanzi a lui in questo secondo cerchio dell’inferno, Dante ad un certo punto nota quelle di due giovani che camminano uniti. Dante chiede a Virgilio di poter parlare con loro ed egli risponde che ciò sarà possibile non appena la bufera infernale si sarà attenuata, cosa che puntualmente accade. È così che comincia una delle storie più famose contenute nel poema di Dante, la storia che rende il V canto dell’Inferno uno dei più famosi ed apprezzati: la storia di Paolo e Francesca (la quale può essere definita quasi un’antesignana di tutte le eroine romantiche che avrebbero caratterizzato, molti secoli dopo, un certo tipo di letteratura ndr) che si rifà in parte alla storia precedentemente accennata di Tristano e Isotta. Una volta che Dante può parlare con le anime di Paolo e Francesca chiede loro di raccontare la loro storia e dal canto suo li descrive con una serie di incisive metafore paragonandoli a due colombe che volano insieme desiderando il loro nido, un’immagine che ben introduce l’atmosfera sentimentale che farà da sfondo alla narrazione. Per tutto il tempo sarà solo Francesca a parlare e non si riferirà mai a Paolo chiamandolo per nome. Dal canto suo Paolo resterà in disparte piangendo, afflitto dal ricordo dei peccati commessi. Per prima cosa Francesca, facendo appello alla cortesia di Dante, comincia a raccontare partendo dalla sua tragica morte, senza accennare a nessun peccato ancora. Ella vorrebbe pregare per la pace di Dante che ha avuto pietà per loro, una pietà che a Dante deriva dalla consapevolezza che il male è insito in ogni uomo, ma non stravolge, non abolisce la personalità di un individuo. Francesca è sì, peccatrice ma resta comunque una nobildonna dalle gentili maniere.

Il sentimento di pietà nella COMMEDIA svolge un’importante funzione educativa. Dante si lascia coinvolgere emotivamente dalle situazioni che incontra e in questo modo comprende come tutti quei peccati avrebbero potuto essere anche suoi e quanto fragile e pericoloso sia l’itinerario dell’uomo verso la salvezza. La pietà è una componente fondamentale del processo di purificazione e di catarsi interiore. Boccaccio una volta ha detto che il sentimento di pietà nasce dalla constatazione che la fragilità di Francesca è la fragilità di tutti. In questo senso pietà significa compartecipazione, vivere le emozioni degli altri come proprie, percepire esperienze raccontate come vissute, in questo caso il racconto di Francesca che prosegue con la rievocazione nostalgica dei luoghi natali.

La storia di Paolo e Francesca si rifà ad un autentico fatto di cronaca che ha avuto luogo nel 1293 quando Dante aveva vent’anni. In qualche modo Dante ne venne a conoscenza e ne rimase colpito tanto da costruirci attorno quello che, come già accennato, è considerato forse il più bel canto del poema. Questa cronaca ha per protagoniste quelle che sono tra le due più rinomate e potenti famiglie della Romagna di quell’epoca: i Lapolenta di Ravenna e i Malatesta di Rimini. Dopo una serie di vicende caratterizzate da scontri esterni e instabilità politiche interne, queste due famiglie decisero di allearsi unendo in matrimonio una figlia dei Lapolenta, Francesca, con il maggiore dei figli dei Malatesta, Gianciotto, zoppo e rozzo. Per guadagnare l’approvazione della giovane a quel matrimonio, la tradizione, che risale a Giovanni Boccaccio, dice che sia avvenuto per procura dove procuratore fu il più giovane e aitante fratello di Gianciotto, Paolo, del quale Francesca si invaghì a causa di un malinteso, avendolo creduto, in un primo momento, il vero sposo, pur sapendo benissimo che Paolo era gia sposato. Al quadro narrativo tradizionale si aggiungono le figure del brutto e crudele Gianciotto e del maligno servo che spiava i due amanti (un ulteriore aggiunta romantica non citata da Dante) e poi il tragico e noto finale del duplice omicidio dei due amanti da parte del marito e fratello tradito.

Francesca racconta tutto questo a cospetto di Dante e poi pone l’accento sul sentimento che l’ha portata a peccare. Nel poema questo punto è reso con tre famose terzine di grande bellezza caratterizzate da un’anafora, l’esser tutte e tre introdotte dalla parola amor, cioè l’amore che ha legato i due giovani che, seppur sbagliato, fu comunque tanto grande. L’amore che può attecchire solo in un cuore gentile, sensibile (un concetto tipico dello stilnovismo) e che in Paolo fu ispirato dalla bellezza fisica di Francesca ed è proprio qui che sta la chiave del peccato, il fatto di aver dato maggiore accento alla sfumatura più prettamente carnale dell’amore, avere in primo luogo desiderato il corpo della persona amata più che la persona nella sua interezza, nel suo insieme, un sentimento del quale Francesca si dichiarerà a Dante profondamente offesa anche per come poi sono andate le cose, un sentimento dal quale tuttavia Francesca non ha saputo fuggire, un amore che, nonostante sia stato soprattutto carnale, chiedeva a tutti i costi di essere corrisposto (questo concetto viene invece preso dalla mistica religiosa dell’epoca e in particolare da un’esponente di spicco Santa Caterina di Siena la quale disse una volta che l’anima è portata naturalmente ad amare un’altra anima da cui si sente naturalmente amata, un sentimento religioso prima che umano) un sentimento che impedisce all’altro di non riamare e che dunque si impossessa di Francesca a sua volta attratta dalla bellezza e dalla passione. Questo dunque è stato il peccato che ha unito i due giovani e che continua ad unirli nella morte e che le tre terzine, che si aprono con la stessa parola e che chiudono con lo stesso verbo, sanno raccontare efficacemente, in una perfetta rappresentazione della concezione mistica e stilnovistica dell’amore secondo cui esso risponde a leggi inoppugnabili e indiscutibili, come se fossero leggi fisiche o meccanismi automatici dai quali è impossibile sottrarsi. Un meccanismo che separa la colpa da chi l’ha commessa perché non poteva agire in altro modo, un meccanismo recuperato dagli enunciati dell’ARS AMANDI un testo latino cui si rifanno gli scrittori dell’epoca di Dante. Un meccanismo che Dante dunque ben conosce e da cui mai prescinde mentre ascolta il racconto di Francesca e la sua fragilità (che la porta anche a nutrire sentimenti di odio verso Gianciotto da lei atteso in quello stesso Inferno nel girone dei traditori dei propri congiunti) interrogandosi su come sia potuto accadere che i due siano passati dall’innamoramento alla colpevole consumazione. Francesca risponderà a questo interrogativo di Dante e la sua risposta sarà assurta da quest’ultimo a monito. Francesca racconta come tutto nacque da un libro che ella leggeva insieme con Paolo, un libro che narrava la storia di un altro amore colpevole: quello tra Lancillotto, cavaliere della Tavola Rotonda e Ginevra, la moglie di Re Artù, un libro facente parte del ciclo dei romanzi cortesi. Durante la lettura a Paolo e Francesca capitava di guardarsi spesso negli occhi e provarne imbarazzo (gli occhi fanno parte della simbologia stilnovista considerati il mezzo attraverso cui l’amore colpisce al cuore) perché in qualche modo era come se con gli occhi gia si comunicassero la loro passione, finchè ad un certo punto Lancillotto e Ginevra nel libro si scambiano un bacio cosa che porterà Paolo e Francesca ad imitarli. È a questo punto che nel poema si legge la famosa frase galeotto fu il libro e chi lo scrisse (Galeotto era il servo di Ginevra che fece da intermediario nella sua relazione con Lancillotto). Paolo e Francesca sono caduti nella trappola dell’amor cortese e sensuale, non hanno saputo resistere al contagio del romanzo che stavano leggendo hanno scambiato, come sempre più spesso accade ai giorni nostri, la finzione con la vita reale. Ad un certo punto Dante comprende che egli stesso è andato molto vicino dal commettere questo stesso peccato quando si è innamorato di Beatrice. Anche Dante ha provato desiderio che avrebbe voluto consumare. Dall’amor cortese però Dante è riuscito a virare all’amore virtù che non produce peccato ne in cielo ne in terra. Nonostante ciò lo sgomento causato da questa storia e da questi suoi pensieri lo fanno svenire.

Fino all’ Ottocento, cioè l’epoca romantica, la critica tendeva a fare di Francesca un’eroina tragica di una storia d’amore, divinizzandola quasi. Ma ella è ben lungi dall’essere divina, è una donna terrena che con le sue passioni rappresenta l’essere umano colpevole e debole. Oggi si tende ad assimilare Francesca ad una dama di corte inquieta e insoddisfatta, ma raffinata che trova una giustificazione della sua colpa, del suo essere stata travolta dalla passione senza avere nessuna difesa. Per Dante che raccoglie questa testimonianza conta soprattutto la sua componente amorosa. Per Dante Francesca rappresenta solo una tappa spirituale che dovrà condurlo alla visione di Dio.

Canto XXXIII Inferno: il conte Ugolino

Questo canto è ambientato nel nono girone infernale dove si trovano i traditori degli ospiti. Qui Dante incontra il conte Ugolino, un personaggio tra i più in vista della politica toscana del quale Dante in gioventù ha udito parlare. Quando Dante lo incontra all’inferno egli è intento a consumare il fiero pasto cioè a mangiare con molta soddisfazione un cranio umano. Questa scena si ricollega a quella che chiude il canto XXXII e che vede come protagonisti due figuri dei quali uno è immerso nel ghiaccio mentre l’altro sta sulle spalle del primo e lo divora. Dante, come ha fatto con tutte le anime incontrate fino a questo momento, cerca di parlare con il conte Ugolino, gli chiede di raccontargli la sua storia promettendo che ne farà una testimonianza per i vivi. Così dicendo cattura l’attenzione del conte Ugolino il quale smette di mangiare, si pulisce la bocca coi capelli di colui che sta mangiando (l’arcivescovo Ruggeri di Pisa) e solleva il capo. Dapprima chiede a Dante se è davvero sicuro di voler sentire la sua storia e se davvero la diffonderà consegnandola all’eternità. Se così farà allora Ugolino gli racconterà la storia seppur tra le lacrime perché ancora intenso è il dolore causato dagli accadimenti. Ugolino è una delle poche anime che non mostra interesse per Dante, che non gli chiede chi egli sia o che cosa ci faccia li a girovagare per l’oltretomba nonostante sia ancora vivo. Intuisce solo che Dante è fiorentino è gli dice che in virtù di questo dovrebbe gia conoscere la sua storia almeno in parte.

Come molte vicende presenti nel poema anche quella del conte Ugolino deriva da fatti reali. Ugolino nacque a Pisa da una famiglia di origine longobarda, i Della Gherardesca, che, grazie a conoscenze e speciali connessioni con la casata degli Hohenstaufen, aveva possedimenti e titoli in quelle regioni, allora territorio della Repubblica di Pisa. Ugolino difende dapprima la posizione dei ghibellini in Italia per poi passare alla fazione guelfa dopo una serie di frequentazioni e un’amicizia profonda col ramo pisano dei Visconti (darà addirittura una sua figlia in sposa a Giovanni Visconti proprio in virtù di questa amicizia). Ugolino fu nominato dapprima podestà e poi capitano del popolo. Egli ricopriva questa carica in un momento difficilissimo per la Repubblica. Approfittando infatti della semi distruzione della flotta pisana Firenze e Lucca, tradizionalmente guelfe, attaccarono la città. Ugolino prese per prima cosa contatti con Firenze che pacificò corrompendo, per mezzo delle sue cospicue amicizie, le più alte cariche della città. In qualità di uomo più influente di Pisa prese poi contatto con i Lucchesi che desideravano la cessione dei castelli di Asciano, Vali, Ripafratta e Viareggio. Pur sapendo che per Pisa si sarebbe trattato di una concessione troppo ampia, essendo queste piazzeforti fondamentali per il sistema difensivo cittadino, egli accettò. In definitiva nel corso di queste trattative Ugolino riuscì ad accontentare tutti meno che Pisa e i Pisani. I ghibellini cominciarono a guardarlo come un traditore in battaglia come in politica, mentre i guelfi lo consideravano ambiguo, privo di una vera affidabilità per via delle sue origini ghibelline e della concessione facile ai nemici, nonché troppo avido di ricchezza e potere per costituire una guida sicura per la città. Le tensioni che si crearono tra le grandi famiglie pisane causarono una serie di rivolte e scontri nei quali le famiglie della maggioranza ghibellina appoggiata da Ruggeri degli Ubaldini si oppose alla minoranza guelfa appoggiata da Ugolino. Dopo un’accanita resistenza, sopraffatto coi suoi dai ghibellini Ugolino si chiuse verso mezzogiorno coi suoi familiari nel palazzo del comune e ci restò fino a sera uscendone solo quando venne appiccato fuoco all’edificio per poi essere rinchiuso coi figli nella torre della Muda, una torre adibita alla custodia dei falconi da caccia di proprietà della famiglia Guarandi alleata di Ruggeri e dunque, di conseguenza, nemica di Ugolino.

Una storia, quella di Ugolino caratterizzata da tradimenti, da fiducie tradite soprattutto. Ugolino aveva tradito i ghibellini ed è stato a sua volta tradito dall’arcivescovo Ruggeri di Pisa. È proprio così che si esprime Ugolino parlando con Dante fidandomi del vescovo ne venni tradito e sarà l’unico frangente in cui userà la parola “fidandomi”. Il vero racconto di Ugolino a Dante, il vero dramma che egli vuol confessare, ha a che fare con ciò che accadde dopo che egli si ritrovò rinchiuso nella torre. Nella sua prigione per molti mesi gli era rimasta come unico contatto col mondo esterno una piccolissima feritoia. Una notte fece un sogno terribile in cui vide l’arcivescovo Ruggeri dirigere una partita di caccia contro un lupo e i suoi piccoli, un sogno che egli presenta a Dante come profetico in relazione agli avvenimenti che sarebbero accaduti in seguito. Nel sogno comparivano anche delle cagne magre e i membri delle famiglie alleate di Ruggeri (non solo i Guarandi, proprietari della torre-prigione, ma anche i Colafranchi e i Cosismondi). Ad un certo punto le cagne magre stanno per assalire il lupo e i suoi piccoli ed è a quel punto che Ugolino si sveglia sentendo i suoi figli lamentarsi nel sonno per la fame. Essi sognavano di mangiare e si rivelerà anche questo un sogno anticipatore di cio che poi sarebbe accaduto. Una situazione per la quale non si può fare a meno di piangere, una situazione drammatica sulla quale egli cerca di attirare l’attenzione di Dante il quale, da par suo, ascolta attentamente e tace. Dopo il padre si svegliano i figli e tutti attendono il cibo che viene portato loro ogni giorno. In virtù dei loro inquietanti sogni cominciano a sospettare che il cibo non arriverà. Proprio nel momento in cui dovrebbe essere portato il cibo si sente chiudere l’uscio di sotto, l’ingresso della torre. I figli cominciano a piangere, Ugolino rimane impietrito, sul suo volto si dipinge un’espressione che non sfugge al più piccolo dei suoi figli, i quali sono sempre più provati dalla fame. Vedendo questo e sempre più attanagliato dalla disperazione Ugolino si morde le mani. I figli credono che questo gesto del padre sia dettato dalla fame così si offrono in sacrificio chiedendo di essere mangiati da lui. Poiché il loro padre ha fatto loro dono del corpo egli può ora riprenderselo in questo momento di necessità. Un sacrificio, quello dei figli di Ugolino, che tutti i critici di Dante hanno paragonato a quello di Cristo verso Dio, il sacrificio estremo della croce. Un sacrificio che Ugolino si rifiuta naturalmente di accettare mettendo in atto, a partire da questo momento, la strategia del silenzio; padre e figli non si parleranno più ognuno se ne starà solo col proprio dolore piangendo in silenzio così come silenzioso fu il pianto di Cristo sulla croce. Tutto ciò va avanti per quattro giorni di totale digiuno finchè di nuovo i figli supplicano il padre di accettare il sacrificio che gli stanno offrendo così come ad un certo punto Cristo dalla croce si rivolse a Dio. Tra il quinto e il sesto giorno poi Ugolino vede morire tutti i suoi figli. Si fa largo la disperazione sulla quale però la fame prende il sopravvento. Nel poema questo momento è rappresentato da un verso sulla cui interpretazione non c’è accordo. Poscia più che il dolor poté il digiuno. Secondo alcuni critici questa è la prova inconfutabile che alla fine Ugolino ha commesso cannibalismo sui corpi dei figli tanto più che il canto che introduce Ugolino nella commedia si apre proprio con una scena di cannibalismo. Ugolino all’Inferno divora il teschio dell’arcivescovo Ruggeri a eterna memoria degli atti compiuti in vita. Secondo altre interpretazioni invece Ugolino non mangiò i figli perché questo atto poco si confà con la sua natura di padre amorevole che sarebbe morto lui stesso per i suoi figli e che dunque di fronte alla loro morte semplicemente si lascia morire anch’esso di dolore. Le più moderne interpretazioni si limitano a porre l’accento più sul dolore che pregna l’intera vicenda che sull’atto in se. Ugolino una volta terminato il suo racconto riprende a mangiare il cranio ormai ridotto all’osso mentre Dante di lascia invadere dalla commozione per ciò che ha appena sentito e si lancia in un’invettiva contro la città di Pisa augurandosi che essa venga sommersa dall’Arno insieme con tutti i suoi abitanti considerandola, in virtù della vicenda del conte Ugolino, la vergogna del Bel Paese dove il si suona (intendendo onorare con questo verso e col riferimento al si, la musicalità di quella che sarebbe presto diventata la lingua italiana originariamente chiamata anche lingua del si) e questo perché, insieme ad Ugolino sono stati puniti anche i suoi figli innocenti e tutti in giovane età. Pisa viene paragonata ad una novella Tebe, una città sulla quale, secondo la mitologia classica, si abbatté una moltitudine di sventure (secondo alcuni invece questo paragone farebbe riferimento a presunte lontane origini tebane di Pisa).

Dante riporta la cronaca storica originale del conte Ugolino con alcune modifiche. Egli scrive ad esempio che Ugolino si ritrovò chiuso nella torre con quattro figli in età molto giovane mentre in realtà si trattava di due figli e due nipoti dei quali solo il minore era quasi un bambino. Inoltre per quanto riguarda i castelli pisani essi furono ceduti per tentare di spezzare l’alleanza anti pisana tra le città di Firenze e Lucca e non venne inteso mai da Ugolino come un gesto di tradimento. Le modifiche che Dante compie trasponendo la cronaca nel canto, hanno lo scopo di creare un maggiore pathos di sottolineare il dramma ed evidenziare la crudeltà dei pisani. Dante vuole si presentare Ugolino con tutte le sue colpe di politico sporco e fraudolento, ma vuole anche ritagliargli uno spazio di umanità genuina nel suo ruolo di padre devoto verso i figli. Dante vuole dipingere una tragedia di cui comunque Ugolino è corresponsabile avendo contribuito con le sue azioni alla decadenza di Pisa.

I personaggi di Dante rappresentano sempre degli esempi, una sorta di figure attraverso le quali Dante vuole trasmettere un messaggio di fiducia e speranza. Nel caso di questo canto, Dante vuole rappresentare la tragedia in agguato quando sono in atto odi civili, scontri politici e gesti scellerati. Emerge l’orrore di Dante verso la lotta politica peraltro a lui contemporanea e il rifiuto del coinvolgimento dei figli nelle questioni dei padri, anche se la legge della sua epoca andava in senso contrario contemplando la corresponsabilità familiare. Una legge che Dante ha sperimentato di persona durante il periodo dell’esilio quando ha dovuto provvedere a spostare dalla città di Firenze anche la sua famiglia, un aspetto della sua vita che lo fa sentire particolarmente partecipe alla vicenda del conte Ugolino del quale chiude il corrispondente canto con due possibili finali che raccontano due diversi dolori e così facendo lo consegna all’eternità.

Canto XXXIII Paradiso: la preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria

Foto: Philipp Veit (1793-1887), San Bernardo di Chiaravalle

Con un volo pindarico si passa dal canto XXXIII dell’Inferno al XXXIII del Purgatorio dopo che Dante ne ha viste di tutti i colori, ha incontrato molti altri personaggi e situazioni.

Dante e Virgilio

A Virgilio come guida è subentrata Beatrice sulla sommità del Purgatorio dove si trova il Paradiso terrestre (quello da cui furono cacciati Adamo ed Eva tanto per intenderci ndr) e da li Beatrice lo accompagnerà per il resto del tragitto fino all’Empireo.

Dante e Beatrice

Questo è uno degli ultimi cerchi del Paradiso dove Dante si trova sempre più vicino alla visione di Dio, affidandosi, per questa sua esperienza umanamente impossibile, alla guida di San Bernardo che fu, in vita, un grande teologo mariano e che qui per aiutare Dante si rivolge alla Vergine con una preghiera ricca di contrapposizioni e aggettivi che mettono in evidenza il paradosso della grande potenza e magnanimità di Dio.Contraddizioni come quelle che riguardano ad esempio proprio Maria, vergine e madre, figlia del suo figlio contrarie ad ogni logica umana che solo l’onnipotenza divina rendono possibili, come viene riportato anche nel MAGNIFICAT dove si assiste ad un totale rovesciamento di ogni regola dell’uomo: si rovesciano i potenti si innalzano gli umili si colmano di beni gli affamati. Come il MAGNIFICAT, anche questa preghiera di San Bernardo alla Vergine inserita da Dante nel poema è costruita sul ribaltamento di ogni parametro umano, ma anche sull’amore di Dio per l’uomo e sulla carità della Vergine Maria, tra cielo e terra una fonte autentica di amore, speranza, di tutto ciò che è bontà, il nome con cui si appellano le grandi signore e dame, attributo di nobiltà, vergine dispensatrice di grazia che anticipa sempre ogni richiesta degli uomini, colei che reca in sé misericordia, pietà e magnificenza, l’esempio più grande di amore. In virtù di tutto ciò questo canto è considerato un vero e proprio canto di lode che si trasfigura in un Dante lirico per eccellenza nel momento della visione di Dio. Il tempo delle spiegazioni e delle narrazioni è terminato, Dante sta per giungere al vero e proprio incontro con Dio, scopo ultimo del suo viaggio, riassunto negli ultimi quattro versi che chiudono il poema ed esprimono il suo desiderio di conoscenza e la volontà di comprendere. Due aspetti, conoscenza e volontà, che lo hanno portato a compiere questo lungo viaggio, sostenendolo nel corso delle peregrinazioni e che ora si trovano fusi in totale armonia come i raggi di una ruota che gira, un’armonia che da senso ed energia infinita all’uomo e al suo esistere, alla Storia, al Cosmo, alla Natura, all’Universo, un’armonia il cui motore è l’amore, motore di tutto ciò che esiste e che accade dal minimale al massimale, forza travolgente, il sunto di tutto il cristianesimo (come ben ha espresso il Papa emerito Ratzinger con la sua espressione deus Caritas est cioè Dio è amore), l’amore che dunque da senso al Mondo, l’amor che move il sole e le altre stelle, verso che conclude il poema sull’orlo di una pagina bianca che sta a significare l’impossibilità di una vera e propria manifestazione di Dio che rimane al di là dell’amore che Egli rappresenta, un amore insito in ognuno di noi, ciascuno nel proprio mistero, nel suo rapporto personale con Dio e l’Amore stesso. Una concezione che Dante esprime in modo sublime, lui che ha studiato a memoria Aristotele e San Tommaso nutrendosi di teologia e filosofia ad un livello talmente alto che facilmente potrebbe tener testa a molti intellettuali di oggi.

Foto: La statua di Dante, posta al di fuori del Museo degli Ufizzi

Foto: Domenico di Michelino, 1465, “Dante e il suo poema”, affresco nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze

Per la prima volta il qualificatore “Divina”( riprendendo Boccaccio) è stato inserito al titolo “Commedia” in questa edizione del 1555, prodotta da una delle stampanti più illustre del periodo- quella di Gabriele Giolito de’ Ferrari.

Foto: La Divina Commedia, L’inferno, Stampa del 1555, Venezia

Foto: La Divina Commedia, Purgatorio, Stampa del 1555, Venezia

Foto: La Divina Commedia, Paradiso, Stampa del 1555, Venezia

Conclusioni

Siamo ora giunti (dopo anche i ringraziamenti di rito a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento dai volontari della biblioteca, ai responsabili in comune, alle scuole medie e ai loro omologhi del comune di Ardenno) alla fine di questo viaggio. Un viaggio che, come già anticipato nell’introduzione, è un viaggio attraverso l’amore, attraverso le sue sfumature dalle più carnali alle più auliche, quel ’amore che come ha detto Lucica Bianchi introducendo la serata “si può considerare la forza che da sempre governa ogni aspetto della vita dell’uomo, ogni singola azione e ogni singolo pensiero, una forza che nella Divina Commedia è il movimento naturale verso la perfezione, una tensione spontanea dell’intero genere umano verso quel completamento che porta al raggiungimento dell’armonia e che nella persona di Dante si concretizza in una scalata verso Dio che è il senso stesso di tutto questo viaggio così come del viaggio della vita che si rispecchia in modo diverso in ciascuna delle anime con cui Dante si confronta”. Un viaggio attraverso un grande capolavoro, forse il più grande della nostra letteratura e tra i maggiori di ogni tempo e Paese che è anche un viaggio attraverso la Storia, attraverso, come abbiamo potuto vedere, cronache reali coeve e precedenti a Dante che vengono da lui sapientemente amalgamate nei suoi inarrivabili versi e rese una sorta di paradigma dell’esistenza umana, delle umane debolezze, di quel cammino costantemente in bilico tra tensione verso il miglioramento e l’elevazione spirituale e la rovinosa caduta nel baratro di vizi e peccati. Un viaggio che non è soltanto la vicenda letteraria di un grande uomo e poeta, ma è un qualcosa che riguarda tutti noi. Un viaggio che in un certo senso attraversa l’intera storia umana a partire dal suo inizio fino al momento in cui giungerà alla fine.

Antonella Alemanni