Autori: Annalisa Di Maria, esperta d’arte rinascimentale e membro del Club UNESCO di Firenze; Andrea da Montefeltro, biologo molecolare e scultore, specializzato nell’analisi comparata scientifica e figurativa; Lucica Bianchi, storica dell’arte ed esperta in ricerca documentaria.

Introduzione

L’opera oggetto di studio (fig.1) è un dipinto raffigurante la Madonna con Bambino, appartenente alla tradizione iconografica cristiana e tra i soggetti più rappresentati nella pittura occidentale. La composizione si caratterizza per un’impostazione piramidale, una raffinata resa chiaroscurale e un’attenzione meticolosa al dettaglio decorativo, che suggeriscono una datazione tra il 1455 e il 1460, nel pieno della maturità stilistica di Filippo Lippi.

fig.1

La tavolozza ricca, l’uso illusionistico della luce e la profondità spaziale evocano soluzioni formali avanzate, lontane dagli schemi tardogotici ancora presenti in opere coeve di Zanobi Machiavelli, inizialmente considerato l’autore.

Lo scopo di questo studio è riesaminare l’attribuzione dell’opera attraverso un approccio interdisciplinare che integra analisi stilistica, comparativa e tecnica. Il confronto con dipinti documentati di Lippi e della sua cerchia, unito a dati emersi da indagini diagnostiche (riflettografia IR, radiografia, XRF e studio delle crettature), permette di delineare una nuova ipotesi attributiva. Il dipinto presenta infatti numerosi elementi riconducibili alla prassi operativa lippesca: dalla costruzione prospettica dell’architettura absidale alla modellazione dei volti, fino all’impiego del disegno inciso come tracciato preparatorio.

Attraverso un’analisi sistematica delle componenti formali e materiali, lo studio intende contribuire alla riflessione critica sulla ricezione e circolazione dell’arte italiana, evidenziando anche le dinamiche di attribuzione e riattribuzione nel contesto museale contemporaneo.

Descrizione dell’opera in studio

L’opera in studio è un dipinto rinascimentale raffigurante la Madonna con il bambino, un tema iconografico profondamente radicato nella tradizione iconografica cristiana e tra i più diffusi nell’arte occidentale. A livello stilistico sembra suggerire una datazione tra il tardo Quattrocento e i primi decenni del ‘500, in pieno Rinascimento italiano.

L’immagine mostra la vergine Maria seduta con in grembo il bambino Gesù, che tiene tra le mani, un piccolo uccellino (probabilmente un cardellino, simbolo della passione). Il fondo dell’opera è occupato da un’architettura semicircolare, simile a un’abside, che inquadra le due figure e conferisce profondità e maestosità alla scena. La disposizione delle figure segue una struttura piramidale molto comune nella pittura rinascimentale per conferire stabilità, armonia e ordine all’immagine sacra.

Il vertice è la testa della Madonna, mentre le sue spalle e il corpo del bambino costituiscono la base. L’opera in studio presenta un perfetto bilanciamento tra i pieni e i vuoti, e la posizione della Madonna leggermente inclinata ma centrata guida lo sguardo verso il bambino. La Vergine accarezza dolcemente il bambino con una mano, mentre l’altra lo sostiene. Il piccolo Gesù pur con un’espressione infantile, è rappresentato con uno sguardo consapevole e una posa che prelude alla sua futura sofferenza (richiamata dal simbolo dell’uccellino). La tavolozza dei colori è dominata da colori ricchi e profondi, il blu del manto della Vergine, il rosso porpora della sua veste e l’oro che impreziosisce i bordi. Questi non solo denotano la regalità di Maria, ma sono anche carichi di significati spirituali; infatti, il blu è simbolo del cielo e della purezza, il rosso dell’amore e del sacrificio.

La luce soffusa e uniforme, proveniente da sinistra, modella delicatamente i volti e i corpi conferendo effetti di tridimensionalità. La resa dei volumi è ottenuta anche grazie a un chiaroscuro calibrato e a passaggi tonali morbidi, specialmente sul viso della Vergine. L’aureola della Madonna è ornata da una fitta veste di punti dorati, che creano un effetto di luce sacra. Questa tecnica è probabilmente ispirata alla tradizione bizantina, ma filtrata attraverso il gusto decorativo del Rinascimento. Il volto della Madonna è sereno ma non completamente sorridente, appare assorta, quasi consapevole dal destino del figlio. Il suo sguardo è rivolto verso lo spettatore, creando un ponte diretto tra il sacro e il fedele. Il bambino, al contrario, guarda verso destra, con un’espressione curiosa e riflessiva. Il cardellino, tenuto dal bambino, è un simbolo cristologico; infatti, secondo la tradizione si nutriva tra le spine del cardo, da cui deriverebbe la corona di spine del Cristo. Simboleggiando dunque la futura passione di Gesù e collega la terrena scena alla missione redentrice.

L’opera è un perfetto esempio di come il Rinascimento riuscisse a fondere simbolismo religioso e naturalismo umano. La Madonna è al tempo stesso madre e regina, Gesù è invece Bambino e Redentore. La composizione, i colori, la luce e i simboli concorrono tutti a creare un’immagine di mistero, intimità e sacralità, perfettamente adatta per la contemplazione privata e la devozione liturgica.

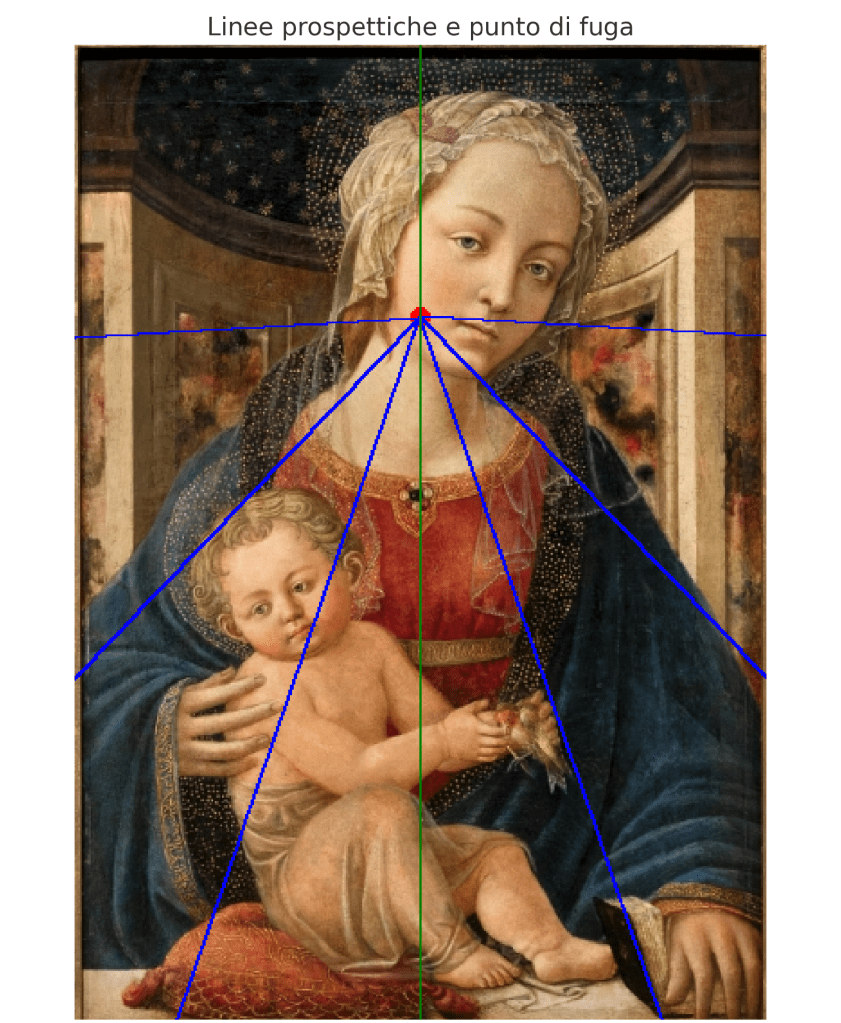

L’opera posta sotto studio segue chiaramente i canoni della prospettiva centrale rinascimentale, una tecnica sviluppata per rappresentare lo spazio tridimensionale su una superficie bidimensionale conferendo realismo e profondità. Di seguito vengono descritte le linee che ritroviamo nell’immagine. Il punto di fuga sembra trovarsi al centro della testa della Madonna, leggermente sopra le linee degli occhi del bambino.

Tutte le linee architettoniche, visibili nell’abside che avvolge la scena, convergono idealmente verso questo punto. La linea dell’orizzonte corrisponde pressappoco con gli occhi della Vergine, questo posizionamento guida l’osservatore a stabilire un rapporto diretto con il volto della Madonna, creando empatia e spiritualità. (fig.2)

Per quanto concerne gli elementi architettonici ritroviamo l’abside a curvilinea sul fondo, questo è uno degli elementi chiave della costruzione prospettica. Le linee lignee si restringono leggermente ma mano che salgono verso l’alto. Le curvature e gli archi sono disegnati in scorcio, accentuando la sensazione di uno spazio tridimensionale curvo e profondo. L’effetto della profondità è dato anche dal gioco tonale; le pareti dietro sono più scure, facendo “avanzare” visivamente le figure. Il trono su cui è seduta la Madonna sebbene sia invisibile sembra seduta su un sedile ampio e stabile. La sua centralità e la postura frontale con leggere torsioni danno una sensazione di monumentalità e solidità. Le pieghe del mantello scendono secondo le direttrici convergenti, guidando lo sguardo verso il bambino e poi tornando verso il volto della Madre; un movimento circolare visivo molto tipico. La direttrice centrale parte dalla sommità della testa della Madonna, scende lungo il naso, passa al centro del petto e finisce sulle mani e sul bambino.

Questa direttrice guida lo sguardo in modo naturale dall’alto verso il basso, creando una verticalità sacra. Le direttrici diagonali partono dalle spalle della Madonna e si generano queste diagonali che vanno verso l’esterno ma rientrano sulla figura del bambino. Il manto blu, con le sue pieghe e curvature, forma due archi visivi che abbracciano la scena, creando un effetto “a conchiglia”. Le mani sono come dei punti di convergenza. La mano destra della Madonna (a sinistra per chi osserva) guida lo sguardo verso il cardellino. Le braccia e gambe del bambino creano un intreccio diagonale che rompe la simmetria ma mantiene il baricentro visivo sulla zona centrale. Nel dipinto come già detto in precedenza la luce proviene da sinistra, coerentemente con molte opere rinascimentali, e modella i volumi, in particolare le pareti curve dell’abside accentuano l’effetto di tridimensionalità.

Il chiaroscuro è utilizzato in modo prospettico; infatti, le zone più vicine (come il volto, le mani e il pettorale) risultano essere più illuminate, mentre lo sfondo si oscura gradualmente.

Possiamo concludere dicendo che l’artista ha impiegato la prospettiva non solo per creare uno spazio realistico, ma anche per rafforzare il significato teologico dell’immagine; infatti, abbiamo la convergenza delle linee verso la vergine che enfatizza il suo ruolo di centro cosmico e spirituale.

La rotondità dell’abside suggerisce protezione e sacralità, quasi fosse un’aureola architettonica. Inoltre, lo spazio intimo e raccolto e determina un’accentuazione della dimensione contemplativa e devozionale dell’opera.

L’arte di Zanobi Machiavelli e confronto con l’opera in studio

In passato l’opera posta sotto studio era stata accostata all’operato dell’artista Zanobi Macchiavelli. Questo era un buon artista e un bravo disegnatore, che iniziò la sua carriera sotto Fra Filippo, ma presto cadde sotto l’influenza di Francesco de Stefano, detto Pesellino. Sotto la guida di quest’ultimo dipinse un frammento di una predella che si trovava nella collezione di Lodovico Spiridor a Roma raffigurante San Nicola che salva un giovane dallo strangolamento dell’impiccagione. (fig.3)

In questa Pala la testa della Vergine è stata senza dubbio “migliorata” ma il bambino è tipico dello Zanobi, mentre le altre figure sono quasi sovradimensionate. Successivamente nel tempo fu stimolato da Benozzo Gozzoli, periodo in cui Zanobi dipinse la sua opera forse più importante che è la Pala d’Altare che un tempo si trovava nella Collezione Spiridon a Parigi. (fig.4)

Se andiamo ad effettuare un confronto diretto tra l’opera in studio e quella di Zanobi Macchiavelli della collezione C.Livijn osserveremo una serie di elementi interessanti. (fig.5 e fig.6)

Nell’opera in studio la Madonna presenta un volto ovale con la dolcezza idealizzata e un interessamento sfumato nei contorni. Gi occhi socchiusi, asimmetrici e lo sguardo malinconico rappresentano una tipica cifra stilistica di Filippo Lippi. La corporatura del bambino è naturale ed è modellato con il chiaroscuro. Espressione del volto è materno, introspettivo e sembra dare attenzione ai moti interiori dell’animo.

Confrontando i volti delle due opere ritroviamo che nell’opera della Pala Zanobi troviamo un volto più rigido, nella quale è messo in risalto il tratto più grafico, gli occhi grandi e diretti sono più semplificati. La fisicità del bambino più piatta con la testa più grande rispetto al corpo.

L’espressione è generica e sicuramente meno empatica. Da questo confronto emerge che l’opera in studio presenti una maggiore introspezione psicologica e morbidezza luminosa, tipici elementi che si ritrovano in Filippo Lippi e nella scuola lippesca.

Per quanto concerne un confronto delle vesti, nell’opera in studio abbiamo un drappeggio ricco, volumetrico con pieghe profonde e luminose. Gli ornati con queste bordature dorate e i ricchi ricami richiamano l’influsso fiammingo.

Assistiamo in questo dipinto ad una particolare cura e attenzione al panneggio, alla preziosità e ai chiaroscuri dell’ambiente simili al gusto mediceo post- Beato Angelico.

Nella Pala di Zanobi abbiamo invece un drappeggio molto più schematico e geometrico con meno volume, i decori molto più semplici con minor attenzione ai dettagli. Nell’impostazione scenica si vede una grande diversità nelle due impostazioni. Nel dipinto in studio abbiamo un’architettura curvilinea e profonda, con spazio reale con un uso corretto degli scorci e della profondità nella parete absidale. Notiamo inoltre un dinamismo nell’interazione scenica tra le mani e gli sguardi, complessi e articolati. A differenza, la Pala presenta uno sfondo piatto, poco articolato, la prospettiva frontale e non presenta la cura della profondità, inoltre i gesti del linguaggio del corpo molto più convenzionali e poco originali. Mentre nell’opera in studio è molto più evoluta la conoscenza dello spazio e la psicologia della scena, infatti nella Pala, emerge la formula quattrocentesca di origine tardo-gotica, con poca invenzione. Da questo semplice e primo esercizio di confronto possiamo già evidenziare come l’opera in studio presenti una dolcezza dei volti e un elaborato dell’impianto spaziale con un chiaroscuro maturo. (fig.7)

Questo panello era parte di altri pannelli facenti parte per realizzazione di una grande Pala d’Altare, realizzata probabilmente per una fondazione agostiniana, forse per la chiesa fiorentina di Santo Spirito. La forma e lo sfondo dorato appaiono leggermente antiquati intorno al 1470, quando Zanobi dipinse questa pala d’altare.

Ricordiamoci che Zanobi Machiavelli era registrato come attivo alla Badia di Fiesole dal 1464. Successivamente nel 1475-76 lavorò a Pisa. (fig.8)In questa Pala di Zanobi Machiavelli abbiamo uno stile gotico fiorentino ben evidente, con uno sfondo dorato discretamente tratteggiato, vediamo come i volti risultino essere schematizzati, con linee semplificate, le vesti lineari, ma i drappeggi piatti con poco volume.

Notiamo la profonda differenza con lo stile dell’artista dell’opera in studio che si associa a Filippo Lippi, nella quale ritroviamo una pluri stratificazione psicologica, con un chiaro scambio emotivo con l’osservatore, i panneggi volumetrici con effetti di luce. La differenza tra l’opera di Machiavelli e quella in studio è data dall’impianto piatto dell’opera senza riferimenti spaziali veri, con una composizione iconica e centrata.

Nell’opera in studio abbiamo un’impostazione rinascimentale profonda, inoltre i toni caldi e realistici con la sfumatura tenuta sulla pelle e una luce morbida rendono un’atmosfera quasi domestica; in contrapposizione con le cromie limitate del Machiavelli, con il fondo oro e ombre ben definite.

L’opera di Machiavelli è fondata su forme convenzionali medievalizzanti con una sobrietà stilistica e un intento prevalentemente decorativo. Al contrario l’opera in studio riflette uno stile lippesco di piena maturità rinascimentale, attraverso un uso sapiente del chiaroscuro, della costruzione spaziale e di un naturalismo emotivo.

Non appena guardiamo i due dipinti a confronto emerge subito una netta divergenza nella funzione e nella resa del decoro. Zanobi Machiavelli si colloca ancora con quest’opera nella visione gotico- devozionale. Il suo ornato infatti presenta una funzione sacralizzante, spesso standardizzata. Le aureole sono punzonate, i fondi dorati lavorati con punzoni floreali ripetuti con i decori tendono a seguire un modello seriale. Nell’opera in studio di chiara individuazione lippesca il decoro acquisisce una sorta di funzione umanizzata con una netta raffinatezza narrativa. Pur mantenendo le aureole ed i rifermenti religiosi, egli li integra in ambienti realistici e domestici, con ricami, stoffe e architetture rinascimentali. Nella realizzazione dei panneggi, Machiavelli utilizza elementi tipici della tradizione gotica che cadevano in modo rigido, poco modulati con linee nette, quasi grafico-decorative.

I decori sulla Vergine sono applicati per fini simbolici e l’effetto decorativo appare bidimensionale, più vicino al tessuto liturgico che ad un abito da indossare. Invece nell’opera di Lippi si analizza un tessuto quasi reale, la trasparenza del velo sulla vergine è resa con raffinatezza, l’oro dei bordi è usato con precisione illusionistica. La veste della Madonna presenta un bordo decorato con motivi geometrici finemente lavorati.(fig.9)

Confronti tra aureole di Zanobi Machiavelli e opera in studio

Da questi confronti diretti si possono ottenere molte informazioni. Nelle aureole di Zanobi ritroviamo la punzonatura presente con grande regolarità, in linea tradizionale tardo- gotica fiorentina. Risultavano piatte, dorate e non modulano la luce. I motivi decorativi all’interno dell’aureola si ripetono con coerenza e hanno una funzione ieratica, servono infatti a distinguere il sacro e a isolare la Madonna con il Bambino in una sfera celeste. Rimangono rigidamente frontali, senza variazioni prospettiche.

Nell’aureola dell’opera a destra risulta essere molto sottile e sofisticata, non è punzonata ma disegnata a pennello, con punti di luce (probabilmente biacca o pigmenti chiari). Questo segue l’orientamento della testa della Vergine e del bambino, con leggere inclinazioni e modellazione luminosa. L’effetto è più naturalistico e meno simbolico, evoca santità attraverso la luce.

La crettatura del dipinto

La crettatura presente in quest’opera (fig.10)si estende in modo omogeneo su tutta la superficie del volto e dello sfondo. Presenta reticoli minuti e irregolari, spesso a forma di poligoni allungati e romboidali; questi elementi indicano un essiccamento progressivo e uniforme del film pittorico. Il reticolo della crettatura non risulta essere sistematico su tutta l’opera questo ad indicare il suo aspetto naturale derivando da una patina antica. La superficie è compatta, la crettatura dunque non produce sollevamenti del film pittorico. Si ritrovano delle microfratture trasversali all’opera, questo ad indicare l’invecchiamento del medium legante e non solo quindi del supporto. Questo elemento suggerisce che la pellicola pittorica è coeva e originale, e che il dipinto non è una copia moderna o una replica con crettature simulate. Sulla base della crettatura presente e per il tipo e la non regolarità osservata ci indica un dipinto della prima metà del ‘400. Il volto del bambino, nel quale è stata analizzata la crettatura conserva una modellazione morbida delle luci e delle ombre, con un tratto calligrafico nei riccioli, quasi inciso.

Analisi stilistica e associazione a Filippo Lippi

Fra Filippo Lippi (1406 -1469) entra nell’ordine dei Carmelitani a Firenze nel 1420 e viene profondamente influenzato da Masaccio, la cui lezione del chiaroscuro e del volume lo colpiranno profondamente. La tecnica da lui utilizzata è la tempera su tavola, spesso su pannelli di pioppo o noce, su strati preparatori di gesso, permettendo dettagli precisi e colori luminosi. Dal 1435-1440 sperimentò degli effetti di trasparenza incrementando la profondità e l’effetto del bagliore, arrivando ad un utilizzo morbido del chiaroscuro.

L’utilizzo della luce in Lippi è diretto e avvolgente, è come se la luce rimbalzasse sulle pareti accentuando la tridimensionalità. Le figure di Filippo Lippi mostrano una sensibilità introspettiva, con volti intensi, sguardi meditativi e posture eleganti presentando un ritmo lineare e raffinato che si evince soprattutto nelle mani velate, nei tocchi sui volti e sui riccioli. I decori da lui eseguiti erano realistici e sono caratterizzati dalla doratura dei tessuti a motivo geometrico, i riflessi metallici e ricami; le punteggiature nelle velature di luce, le decorazioni risultano essere importanti per la narrazione.

Nell’opera in studio possiamo dire in confronto con lo stile di Lippi che, per quanto riguarda i volti, la Madonna ha un volto dolce e intenso, con contorni morbidi e chiaroscurali sugli zigomi e sul collo; gli occhi sono meditativi e orientati verso lo spazio, con sensibilità psicologica tipica di Lippi. Il manto blu mostra sfumature morbide, riflessi oro sui bordi e una modellazione anatomica del corpo. I drappeggi suggeriscono un tessuto vivo, caratteristiche evidenti in molte opere di Lippi della metà del 1400.

Nel dipinto in studio abbiamo un forte risalto dei volumi e dei gesti realistici. La luce plasma, infatti il naso, mento, occhi, conferendo grande naturalezza. Le bordature e i puntini sono sottili e realistici, con riflessi di biacca come si ritrova tipicamente nei codici decorativi lippeschi.

Tutti questi elementi sono aspetti che identificano il tratto di Lippi nella produzione tra il 1435 e il 1460. Da questo studio si rigetta l’attribuzione inizialmente avanzata a Zanobi Machiavelli. Una prima diversità la possiamo riscontrare sotto un profilo tecnico. Zanobi Machiavelli lavorava a tempera e oro su tavola e mantenne uno stile retto verso le convenzioni tardogotiche, come ad esempio le aureole punzonate, sfondi decorativi e oro compatto, drappeggi piatti e bidimensionali, i volti privi di forte chiaroscuro. Lippi, invece, modella il volto e il corpo con sfumature atmosferiche e decoro realistico. Machiavelli vuole separare il sacro dal mondo terreno con simboli astratti e con oro, mentre Lippi con i decori racconta uno spazio vissuto reale psicologicamente coinvolgente.

Tutti gli elementi dell’opera in studio portano chiaramente verso questa direzione. Dunque, lo stile, i materiali, la funzione narrativa e la resa realistica della luce escludono Machiavelli. L’opera coincide appieno con la fase matura e sperimentale di Lippi.

Lo studio analitico sull’opera conferma che il dipinto presenta chiari elementi tecnici e stilistici attribuibili a Filippo Lippi nella sua fase intermedia (1435-1450).

Dunque, tutti i segni estetici, la luce, la pittura, le delicatezze decorative e l’attenzione psicologica si allineano con opere coeve quali la Madonna in Trono e altri dipinti della sua maturità artistica. Al contrario, lo stile formalizzato e bidimensionale di Zanobi non risponde a questa struttura complessa. Per cui l’attribuzione a lui può essere rifiutata con buona certezza.

Linee di Incisione e il disegno preparatorio

Nel dipinto in studio è stato possibile evidenziare attraverso lo studio diagnostico del riflettogramma la presenza di un tratto di incisione. Il disegno ad incisione a secco è una tecnica attraverso la quale l’artista graffia direttamente la superficie preparata della tavola (solitamente preparata con gesso) per tracciare il contorno delle figure e delle strutture principali. Rappresenta una forma di disegno invisibile per quello che sarà la pittura finale.

Questa tecnica era ampiamente utilizzata da Filippo Lippi, soprattutto tra il 1435-1455, nelle sue opere su tavola sono infatti statu ritrovati questi elementi d’incisione.

Filippo Lippi utilizzava il disegno inciso per fissare la posizione delle figure, in particolare della Madonna e del bambino. L’incisione aiuta l’artista a mantenere la coerenza spaziale, soprattutto nei panneggi, nei bordi architettonici e nelle aureole. Le incisioni di Lippi sono delicate e accurate e si distinguono per una certa fluidità e continuità che denotano sicurezza manuale.

Esistono numerose analisi tecnico-scientifiche nella quale si è evidenziano la presenza di un disegno inciso in opere importanti, come nella Madonna con bambino e angeli degli Uffizi (1460) dove il tratto inciso compone nelle aureole (marcate e incise); nelle vesti della Madonna nella quale troviamo tracciati incisi che guidano anche la stesura del colore. La tecnica del disegno inciso presentava tutta una serie di vantaggi, questa tecnica era immediata e manuale, e non necessitava di un disegno intermedio su carta ma veniva eseguito direttamente sulla superficie preparata.

Questo tratto era quasi invisibile dopo la pittura a differenza del disegno a pennello e per poterle osservare è possibile solo con indagini diagnostiche. (fig.11)

Possiamo dunque affermare che il disegno e l’incisione presente rappresentano uno strumento fondamentale per comprendere la pittura di Filippo Lippi; non solo come mezzo tecnico, ma come fase ideativa e strutturale. Permettendo all’artista di costruire le forme con rigore e sensibilità, integrando progettazione e intuizione. L’utilizzo raffinato e consapevole di questa tecnica visibile in molte sue opere in studio rappresenta uno degli indizi distintivi di autografia di Lippi. (fig.12)

Le indagini riflettografiche risultano cruciali per l’osservazione delle modalità di realizzazione del disegno preparatorio. Si evidenziano chiaramente delle linee più scure che si ritrovano sotto gli strati dei colori per rappresentare il disegno preparatorio. Si ritrovano specialmente nei contorni delle figure delle linee scure ben delineate realizzate per definire la posizione degli elementi, queste linee erano fondamentali per l’impostazione anatomica e compositiva; queste linee realizzate con pennello fino ricalcavano in parte il tratto inciso che ritroviamo in molte parti.

In alcune aree ci sono anche sovrapposizioni o piccole modifiche nelle linee ad indicare anche un processo di aggiustamento e perfezionamento del disegno in corso d’opera. Possiamo quindi affermare la presenza di incisioni a punta metallica nell’underdrawing, tecnica impiegata nel ‘400 per il disegno preparatorio, specialmente su preparazioni di gesso, la quale offriva una superficie per trattenere il segno metallico.

In questa immagine riflettografica ritroviamo la presenza di un ripensamento nel decoro dell’abito, si ritrova infatti la presenza di un disegno probabilmente a punta metallica che non è stato poi eseguito. (fig.13)

Questo tipo di segno era utilizzato come primo abbozzo generale o per il trasferimento di un disegno da un cartone, fornendo linee precise e nette; non essendo facilmente cancellabile, implicava una certa sicurezza nel tratto. Le incisioni potevano servire per segnare i contorni principali, elementi architettonici o dettagli importanti, fornendo una guida duratura per il pittore.

Successivamente a questa tecnica avevamo il ripasso con pennello, questo si compiva con una integrazione delle linee incise, l’artista utilizzando un medium liquido (inchiostro o pigmento diluito) rifilava i contorni dell’opera, attraverso un pennello fine. Questo tipo di underdrawing permetteva maggior fluidità, i dettagli più morbidi, e possibilità di modulare lo spessore e l’intensità delle linee. Spesso serviva per affinare il disegno e lo stile aggiungendo dettagli fini, definire le ombre o per tracciare linee più libere e espressive.

La sovrapposizione delle due tecniche indica un processo a stadi; una fase iniziale più rigida e strutturale eseguita ad incisione seguita da una flessibile e pittorica, con pennello fino che permetteva all’artista di definire meglio i volumi e le transizioni cromatiche, prima dell’applicazione degli strati finali di colore.

Questa combinazione di tecniche preparatorie è pienamente compatibile con le conoscenze attuali sulle tecniche di Filippo Lippi, e più in generale con la pittura fiorentina del ‘400. Filippo Lippi era un maestro del disegno fiorentino ed era un pittore profondamente radicato nella tradizione fiorentina, e poneva una forte enfasi sul disegno, infatti, il disegno rappresentava l’ideazione progettuale. In quest’opera Lippi avrebbe usato la punta metallica per le linee principali e il contorno. Questo era seguito da un underdrawing a pennello, che permetteva di affinare i dettagli, stabilire i giochi di luce e ombre e preparare la superficie per la pittura a tempera. Le riflettografie nelle opere di Filippo Lippi rivelano un underdrawing estremamente raffinato e talvolta quasi pittorico, che anticipa la morbidezza e la grazia delle sue forme finali. Il ripasso con il pennello sarebbe stato essenziale per ottenere questa qualità. Dobbiamo ricordare che per Filippo Lippi il disegno preparatorio non rappresentava solamente una guida, ma una parte integrante del processo creativo, che gli permetteva di studiare le pose le espressioni e l’interazione tra e figure con grande cura, prima di tradurle nei ricchi colori e nelle delicate sfumature che caratterizzano il suo stile.

Possiamo concludere dunque che dalle immagini riflettografiche si conferma una sofisticata tecnica preparatoria di un maestro del ‘400 come Filippo Lippi, che combinava la precisione dell’incisione a punta metallica con la flessibilità del disegno a pennello gettando le fondamenta per la bellezza e la grazia delle sue composizioni pittoriche.

Confronto con opere di Filippo Lippi

Da un confronto diretto tra le due opere (fig.14) troviamo delle forti somiglianze. In entrambe le opere i capelli del bambino presentano dei riccioli a spirale e sono definiti da una fitta rete di ricci modellati, questa è una cifra stilistica tipica della bottega di Lippi. Anche la forma dei volti così tondeggiante, con guance prominenti, anche questo è un tratto distintivo delle opere di Lippi.

Per quanto concerne le labbra, in entrambi i casi troviamo delle labbra carnose e sottili con un accenno di sorriso enigmatico ma statico. (fig.15)

Inoltre, le aureole sono costituite tramite questo puntinato dorato, regolare e fitto, secondo una tecnica decorativa già in uso nella sua bottega dal 1435.

Tra queste due opere ritroviamo anche delle sottili differenze. Infatti, nei volti della Pala Barbadori abbiamo un incarnato più neutro, levigato a dei toni freddi, simile all’ocra grigia. Gli occhi sono realizzati più piccoli e infossati e la luce è più diffusa e uniforme.

Mentre nel dipinto in studio il colore delle gote è caldo e rosato, e abbiamo inoltre una maggiore demarcazione luce e ombra. Gi occhi sono più grandi e il tratto grafico presenta contorni più accentuati con un contrasto maggiore tra luce e ombra.

Tra i due volti si possono osservare diverse somiglianze, abbiamo una costruzione del volto allungato, elemento particolarmente evidente nell’opera in studio, con la presenza di fronti alte e lisce e un naso dritto e sottile. Presentano delle espressioni tipiche lippesche, quasi malinconiche, pensose e introspettive; la decorazione dell’aureola è puntinata con dorature regolari e molto fitte. (fig.16)

Il bambino e la Madonna dell’opera in studio mostrano dei tratti saldamente legati allo stile di Lippi degli anni fiorentini. È possibile si tratti di una produzione direttamente derivata dalla sua bottega realizzata tra il 1450-1460. L’opera in studio presenta una straordinaria analogia con le opere di Lippi, soprattutto per la sfumatura, l’incisione e il trattamento del volto. (fig.17)

Ad esempio, posta a confronto con il lavoro di Zanobi Machiavelli abbiamo in quest’ultimo autore un approccio più lineare e decorativo, con minor profondità espressiva e minor tecnica rispetto a Lippi.(fig.18)

Confronto tra Madonna con Bambino della Pala del Noviziato e l’opera in studio.

Sebbene questa Pala rappresenti uno dei suoi grandi dipinti su tavola; Vasari ritenne quest’opera come di rara eccellenza, che sempre stata tenuta in altissima stima dagli uomini dell’arte. Il colore di quest’opera ha probabilmente sofferto il passare del tempo visto questo incarnato, che ricorda in parte un tono verdastro caratteristico di altre opere. Con quest’opera Lippi si è avvicinato all’arte dignitosa del Masaccio, con quest’opera si nota infatti, un notevole progresso di Fra Filippo Lippi. Per quest’opera Lippi ricevette 40 fiorini d’oro nel 1438. La Pala del Noviziato presenta una composizione sobria, con l’architettura in prospettiva e incorniciava rigidamente la figura della Madonna.

Troviamo inoltre ancora una forte componente gotica anche nella schematicità. A confronto con l’opera in studio si ritrova una composizione molto più dinamica e articolata. Il trono ha un effetto avvolgente e scenografico, lo spazio risulta più credibile grazie all’uso calibrato delle architetture e dei panneggi. Nella

Madonna in trono dell’opera in studio troviamo una forte maturità artistica soprattutto nello sviluppo spaziale e narrativo. In questo confronto si ritrova proprio una evoluzione stilistica netta, con un volto reso molto più morbido e delle sfumature chiaroscurali che costruiscono i volumi con profonda eleganza. Il dipinto in studio mostra un controllo della psicologia e della morbidezza del volto decisamente più avanzato.

Questo suggerisce un’opera di Lippi più matura. Il bambino, infatti, presenta delle proporzioni migliori, lo sguardo vivo e il corpo presenta una resa anatomica credibile. I capelli sono morbidamente ondulati e trattati con attenzione. Si noti anche la decorazione delle aureole che presentano elementi più raffinati.

Questo confronto è stato riportato per porre un accento sulle evidenze temporali e qualitative dell’operato di Lippi e di come attraverso un’analisi comparativa si possa anche fornire una collocazione più tarda di Lippi probabilmente databile tra il 1455-1460.

Il Modello dell’opera custodita a Washington è fedele alla tradizione iconografica dell’epoca, molto vicina alla Madonna a mezzo busto di Luca della Robbia. (fig.19)

Cenni biografico sulla vita di Filippo Lippi

Filippo di Tommaso Lippi nacque a Firenze nel 1506 da una famiglia modesta, fra via Seragli e il Convento del Carmine. Rimasto orfano di madre verrà allevato dalla sorella del padre, all’età di due anni morirà anche il padre. All’età di otto anni venne accolto nel Convento del Carmine dai frati, visto le ristrettezze economiche della sorella che non poteva badare più a lui. Filippo segui la sua passione, la pittura visto la sua grande propensione. Nel 1456 fu nominato Cappellano del convento all’epoca aveva ’50 anni e restò folgorato da Lucrezia Buti, una suora che entrò in convento costretta dalla famiglia. Lippi convinse le monache a lasciare posare Lucrezia per la tavola che stava dipingendo per il loro altare. La Pala oggi collocata presso il Museo Civico di Prato “La Madonna che dà la cintola a San Tommaso”. Lucrezia Buti se ne andò dal convento da Fra Lippi dando alla luce due suoi figli, Filippino nato forse nel 1457 e Alessandra arrivata nel 1465. A salvare la situazione legata allo scandalo fu il legame che Lippi aveva con la famiglia dei Medici, ed ottenne da Pio II che il frate e la monaca fossero sciolti dai voti in modo da potersi unire in matrimonio, i due però non si sposarono mia. Lucrezia e Filippo sono stati degli esempi di vittime della monacazione forzata dovuta alla povertà della sua famiglia e dovette essere ben lieta di abbandonare.

Lo sfondo in pietra pregiata come cifra stilistica di Filippo Lippi

Le variazioni stilistiche nel trattamento della simulazione del marmo e pietre pregiate nelle opere di Filippo Lippi presenta un ruolo importante anche al fine di una collocazione temporale, infatti, l’evoluzione che ha avuto per l’aspetto di emulazione e del cambiamento tecnico rientrano appieno nel linguaggio simbolico e decorativo di Lippi e dei suoi mutamenti. (fig.20)

Dettagli sfondo opera in studio

Nelle immagini sopra sono riportate in confronto i dettagli relativi allo sfondo. Nello specifico ritroviamo un dettaglio della Madonna con Bambino di Lippi della Pala di Tarquinia realizzata probabilmente nel 1437. Il dipinto commissionato da Giovanni Vitelleschi colloca la vergine su un trono monumentale. (fig.21)

L’uso della pietra nel contesto del primo Rinascimento era importante per emulare materiali preziosi come il marmo, l’alabastro, il porfido e il diaspro. Queste pietre generavano una sorta di sacralità dell’ambiente e una dignità regale della vergine; inoltre metteva in luce il prestigio e la cultura del committente. Filippo Lippi era un artista versatile e particolarmente sensibile alle innovazioni prospettiche e luministiche, e impiegò questi effetti in molte sue pale, con una maestria pittorica che rifletteva l’influenza dei modelli fiamminghi come Jan Van Eyck, ma anche dei riferimenti al gotico internazionale di Gentile da Fabriano reinterpretati in senso umanistico.

Il tipo di pietra che è stato emulato in queste opere presentano determinate caratteristiche quali ad esempio striature rosse-brune su fondo ocra e arancio con l’uso di pennellate dense e compatte, e piccoli tocchi opachi. L’imitazione risulta essere fedele ma idealizzata. Questa pietra presenta un effetto altamente tridimensionale, sfruttando chiazze irregolari che si sovrappongono. Nello specifico la pietra presente emulata in queste opere è il diaspro, pietra non casuale, simbolo di fermezza e regalità, è spesso associata alla figura della vergine come “Sedes Sapientiae”. Nell’opera in studio l’analogia è forte, dominata da toni caldi e rossastri e presenta dei passaggi più delicati e meno netti rispetto alla Pala di Tarquinia, da notare stratificazioni leggere e sfumature brunastre che suggeriscono un trattamento più pittorico, questi accorgimenti fanno ricordare una fase di Lippi più tarda rispetto alla Pala di Tarquinia.

Il trattamento del marmo fittizio non è solo un elemento utilizzato al fine decorativo ma rappresenta un importante Marcatore stilistico. Nella Pala di Tarquinia Lippi mostra una precisione, una ricerca più sensuale e atmosferica, coerente con la fase matura del pittore.

Dunque, il dettaglio lapideo, insieme ad altri fattori come le aureole, i panneggi rafforzano l’attribuzione a

Lippi. L’imitazione del marmo in Filippo Lippi non è un semplice espediente decorativo, ma un motivo iconografico che evolve con il suo stile. Inizialmente presenta un valore sacrale e simbolico poi nel tempo acquisisce un valore più pittorico e atmosferico, fino a diventare una vera e propria firma di Lippi e della sua bottega.

L‘opera in studio possiamo collocarla in una fase intermedia-tarda di Lippi; mantiene infatti la memoria dell’effetto marmoreo ma la traduce in modo semplificato, con un intento più decorativo e realistico. Lippi inaugura la sua carriera con un uso del marmo ispirato alla scultura e all’architettura di Brunelleschi, riflettendo un’idea di monumentalità classica. Con il tempo questa ricerca si depotenzia tecnicamente, pur restando una cifra distintiva del suo stile. (fig.22)

In questo dipinto rispetto alla Pala di Tarquinia assistiamo a questa progressiva modificazione e calo del dettaglio marmoreo che da funzioni sacrali e monumentali diventa sempre più con funzione spaziale e simbolica. Assistiamo ad una progressiva modificazione durante la carriera di Lippi del trattamento stilistico delle pietre marmorizzate, rappresentando un indicatore anche temporale. (fig.23)

In quest’opera osserviamo questo calo grafico. Nella maturità di Lippi domina la narrazione e il dato materico passo con il tempo in secondo piano. Le venature sono applicate con funzione decorativa, talvolta senza coerenza strutturale.

Anche sulla base degli elementi marmorei di fondo che rappresentano un elemento indiretto dell’evoluzione pittorica di Filippo Lippi si può collocare il dipinto in studio tra il 1455 -1460.

Ripensamenti e variazioni presenti

Nel confronto tra l’immagine radiografica e l’immagine visibile si rivela un pentimento significativo nell’opera attribuita a Filippo Lippi, una variazione riguardante la posizione dell’uccellino tenuto dal bambino. Si tratta di un elemento ricco di implicazioni tecniche, compositive e simboliche.

La radiografia mostra chiaramente un primo posizionamento dell’uccello più in basso e orientato con la testa in modo laterale, probabilmente più disteso sul palmo del bambino. Le ali risultano essere meno distese e la forma più raccolta.

Si nota anche una diversa inclinazione della testa dell’uccello. Il ripensamento significa che Lippi ha modificato in corso d’opera la narrazione emotiva delle scene. L’intento non era solo decorativo o naturalistico, ma fortemente espressivo. Il primo cardellino era strutturato in modo passivo, forse evocando la sofferenza e il destino sacrificale del bambino. La versione finale, quella che vediamo oggi lo rende più vivo, suggerendo la vitalità infantile e una maggiore interazione con la figura materna.

Il pentimento presente in quest’opera non è un elemento strano per Filippo Lippi, che era infatti noto per modificare in corso d’opera gli elementi iconografici minori per rafforzare la composizione emotiva. Il livello di intervento mostrato in radiografia suggerisce l’azione di una mano esperta; infatti, questi pentimenti sono raffinati e mirano a perfezionare la comunicazione emotiva e non solo la forma. Questo elemento rafforza ulteriormente l’ipotesi attributiva che sia un’opera autografa poiché l’idea narrativa e la sua modulazione pittorica sono di alto livello. (fig.24)

Dunque, il ripensamento nella posizione dell’uccello svela un approccio sensibile e narrativo di Lippi, alla composizione, ma trasforma l’intera atmosfera emotiva dell’opera.

Questo pentimento diventa una finestra sul processo creativo dell’artista, confermando la sua capacità di lavorare per sottrazione e aggiustamento fino a ottenere l’equilibrio desiderato tra simbolismo, naturalezza e pathos.

Confronto tra immagine radiografica e visibile. Analisi dei pigmenti

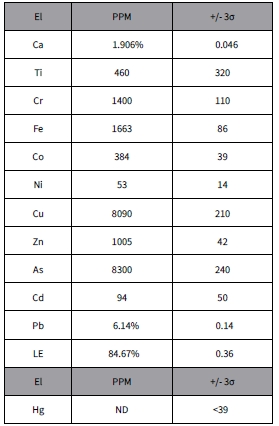

Sull’opera in studio è stata condotta una campagna di analisi chimica attraverso xrf.

Punti di valutazione XRF

Di seguito verranno riportati dei dettagli non su tutti i punti di studio ma solamente su alcuni di essi. Saranno riportati quelli più significativi per il processo di studio analitico. (fig.25)

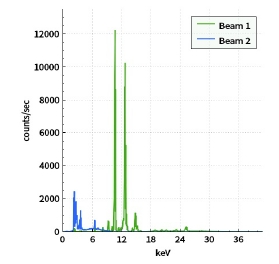

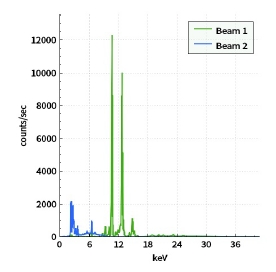

Il punto 10 fa riferimento al punto di prelievo del Mantello della vergine. Il cuore della composizione originale del manto blu è compatibile con i pigmenti noti e usati da Filippo Lippi nel Quattrocento. (fig.26 e fig.27)

L’azzurrite è coerente con la prassi del tempo come alternativa economica all’oltremare.

Il bianco di piombo (biacca) serviva a modulare i toni del blu e a creare le lumeggiature.

Tracce di orpimento potrebbero indicare una mescolanza cromatica o una base tonale sottostante,

Terre

Tuttavia, diversi elementi moderni (Ti, Cr, Co, Cd, Zn) suggeriscono la presenza di interventi successivi o restauri, da analizzare criticamente nel contesto della conservazione. (fig.28 e fig. 29)

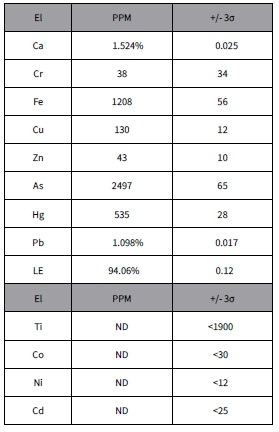

Il punto 11 fa riferimento al punto di prelievo nelle ali dell’uccello.

Il colore giallo dell’uccello nel dipinto attribuito a Filippo Lippi è riconducibile con buona probabilità a:

Orpimento, per la brillantezza e la presenza significativa di arsenico.

Giallo di piombo-stagno (giallolino), per l’elevato piombo rilevato.

Ocra gialla, come componente terrosa più discreta e per la presenza di ferro.

Eventuale mescolanza con cinabro per creare toni caldi o dorati, suggerita dalla forte presenza di mercurio, questo può essere stato utilizzato al di sotto del giallo per conferire una tonalità arancio.

Miscela Azzurrite/malachite

La presenza di pigmenti anacronistici come cadmio, cromo e zinco richiede ulteriori indagini: potrebbero derivare da restauri moderni, contaminazioni o ritocchi non documentati. (fig.30)

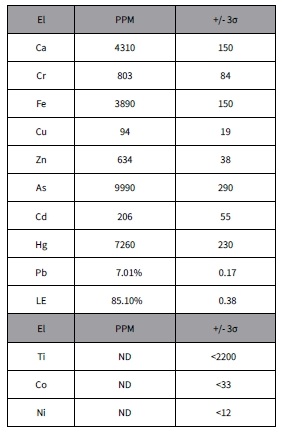

Il punto 14 fa riferimento al punto di prelievo del vestito rosso della vergine. (fig.31)

L’analisi chimica nel punto 14 suggerisce che il rosso del vestito della Madonna fu probabilmente ottenuto mediante:

una base di ocra rossa,

arricchita da piombo rosso (minium) per luminosità,

e rifinita in alcuni punti con cinabro per accenti intensi,

eventualmente orpimento usato in miscela per tonalità calde o in preparazione.

Tutti questi pigmenti sono perfettamente compatibili con la tavolozza usata da Filippo Lippi fino alla metà del Quattrocento. (fig.32)

Il punto 28 fa riferimento al punto di prelievo dello sfondo scuro nella lunetta. (fig.33 e fig.34)

Il colore scuro della lunetta i dati chimici indicano:

Minium e/o cinabro

Terre ferruginose (terra d’ombra bruciata)

Pigmenti neri a base di calcio (es. nero d’osso)

Nel complesso, i pigmenti compatibili sono in linea con la tavolozza di Filippo Lippi nel Quattrocento.

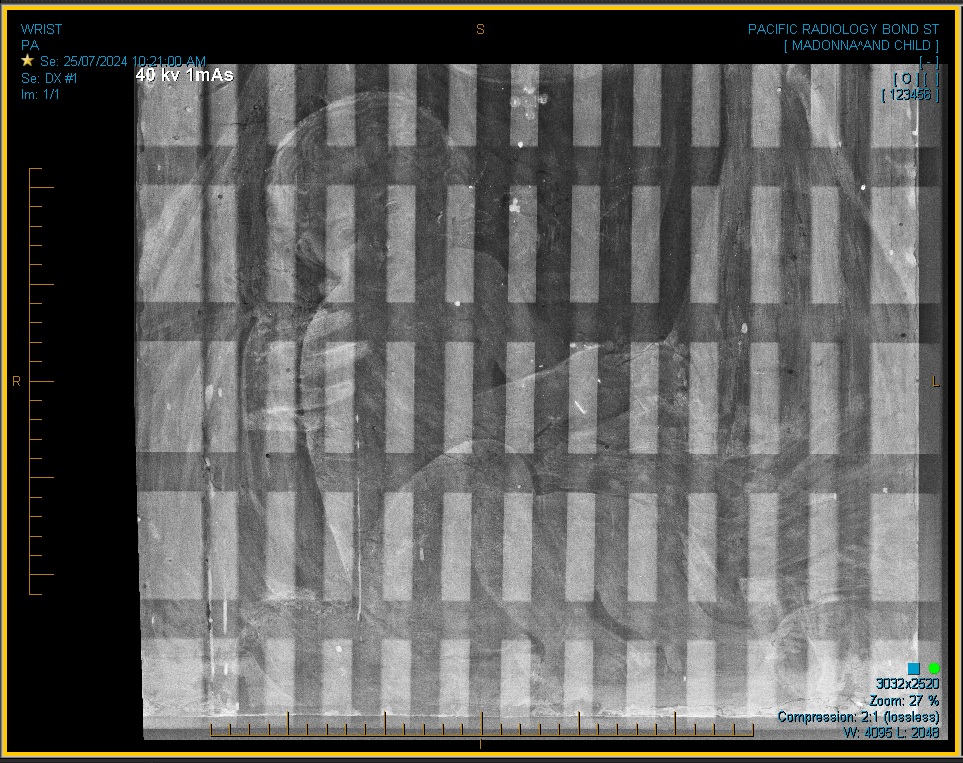

Analisi radiografica

Le immagini radiografiche dell’opera mostrano chiaramente una zona centrale di maggior densità radiopaca (cioè, che si mostra più bianca in radiografia nella parte centrale). Questo può essere causato dalla biacca che risulta essere radiopaca. Nei bordi laterali e superiori si osserva invece una minor radiopacità e una incertezza formale con l’assenza di tracciati sottostanti, questo elemento è un indicatore che il bordo esterno sia stato totalmente ripreso in fase di restauro. La radiopacità intensa nella zona centrale suggerisce dunque a presenza di Biacca (Bianco di Piombo). (fig.35°)

Questo aspetto risulta essere compatibile con la tecnica quattrocentesca e quindi con l’ambito di Filippo Lippi e della sua bottega. La biacca era utilizzata per modellare i volumi, aumentare la luminosità degli incarnati e rinforzare la sotto-pittura e le imprimiture.

Le zone periferiche che sono radiopache mostrano una assenza o scarsissima presenza di biacca, presentando una trama radiografica alterata, con assenza di disegno preparatorio leggibile.

Questa parte potrebbe essere stata realizzata in epoca successiva come integrazioni pittoriche moderne, ampliamento del formato in fase di restauro per creare una squadratura estetica.

Sulla base del radiogramma e non avendo una conferma dei prelievi XRF in questi punti, visto che i punti analitici di prelievo ricadono tutti all’interno dell’area centrale dell’opera, possiamo ipotizzare che la parte centrale sia quella autografa e originale, realizzata con tecniche tradizionali con presenza di biacca, disegni preparatori; mentre le aree laterali appaiono visivamente coerenti nel visibile ma radiograficamente spurie.

Quindi le ipotesi di queste aggiunte o molteplici, possono essere aggiunte ottocentesche o novecentesche, oppure ridipinture su materiale aggiunto, per integrare un’opera danneggiata o ritagliata. (fig.36)

Proprio per tale motivo tutto lo studio affrontato dal punto di vista attribuzionistico, stilistico e tecnico è stato eseguito considerando solamente il nucleo centrale dell’opera, che è sicuramente la parte originale dell’opera, le aree esterne sono state escluse dall’analisi formale, in quanto potenzialmente moderne.

Concludendo questa parte si può dire che il nucleo centrale dell’opera è coerente con la tecnica di Filippo Lippi, per via della forte radiopacità (biacca). Le zone esterne appaiono “aggiunte moderne” o “ridipinture”, per assenza di biacca e tratti preparatori. Questo rafforza l’idea di un formato originale più ridotto, con bordature aggiunte in fase di restauro.

L’Arte Italiana nelle Collezioni Europee in Nuova Zelanda: Trasferimenti culturali, ricezione e prospettive di ricerca

La presenza di opere d’arte italiana nelle collezioni museali della Nuova Zelanda rappresenta un caso emblematico di trasmigrazione culturale, riflesso di dinamiche storiche, estetiche e politiche che si sono sviluppate tra l’Europa e il Pacifico meridionale a partire dal XIX secolo. Le opere italiane custodite in collezioni neozelandesi, sebbene numericamente contenute rispetto ai grandi centri museali europei, assumono un valore culturale e simbolico significativo.

Esse testimoniano il perdurare di una tradizione figurativa che, nonostante la distanza geografica e la differenza di contesto culturale, continua a suscitare interesse, studio e valorizzazione.

Origini del Collezionismo d’Arte Italiana in Nuova Zelanda

Il processo di acquisizione di opere italiane da parte delle istituzioni neozelandesi ha origine in un periodo storico preciso: quello della colonizzazione britannica dell’Oceania. Durante il XIX secolo, il collezionismo d’arte fu alimentato dalla pratica del Grand Tour, un’esperienza educativa e formativa per le élite britanniche e settentrionali europee che prevedeva il viaggio in Italia alla scoperta dell’antichità classica e del Rinascimento. Numerosi viaggiatori accumularono opere, dipinti, disegni e stampe che testimoniavano la magnificenza dell’arte italiana.

Alcune di queste collezioni giunsero in Nuova Zelanda attraverso lasciti familiari, donazioni, acquisti pubblici o privati, contribuendo alla formazione dei primi nuclei museali. La rete di commercianti d’arte e le case d’asta europee, in particolare londinesi, facilitarono il trasferimento di opere di scuola italiana verso i territori coloniali.

Le Principali Istituzioni Museali Neozelandesi sono rappresentate da:

Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki. Fondata nel 1888, l’Auckland Art Gallery custodisce un’importante collezione di arte europea, nella quale le opere italiane trovano spazio con esemplari di notevole interesse. Particolarmente rappresentate sono le scuole pittoriche del Cinquecento e del Seicento, tra cui spiccano dipinti di ambito caravaggesco e veneziano. L’interesse della galleria per la valorizzazione dell’arte italiana si esprime attraverso mostre, attività didattiche e collaborazioni internazionali.

Christchurch Art Gallery Te Puna o Waiwhetū. Nonostante le difficoltà imposte dai terremoti che hanno colpito la città nel 2010 e nel 2011, la Christchurch Art Gallery ha saputo mantenere e rilanciare la sua collezione di arte europea. Le opere italiane presenti nella raccolta riflettono il gusto ottocentesco per l’arte storicista e religiosa, con particolare attenzione alle tematiche post rinascimentali. Il nuovo allestimento museale mira a promuovere un dialogo tra le opere italiane e la produzione artistica neozelandese contemporanea.

Dunedin Public Art Gallery. Tra le più antiche gallerie d’arte pubbliche dell’emisfero australe, fondata nel 1884, la Dunedin Public Art Gallery riveste un ruolo centrale nella conservazione dell’arte italiana in Nuova Zelanda. La sua collezione include opere di scuola toscana, emiliana e veneta. Di particolare rilievo è il dipinto “Madonna con il Bambino” attribuito inizialmente a Zanobi Machiavelli, frutto di questo studio di approfondimento a riattribuzione, il quale rappresenta un caso esemplare di ricezione di opere italiane nell’ambito museale oceanico.

Per quanto riguarda i generi e le tematiche predominanti delle opere custodite ritroviamo:

Pittura Religiosa. La maggior parte delle opere italiane giunte in Nuova Zelanda appartiene al genere religioso. Tali dipinti, prodotti tra il Trecento e il Settecento, erano spesso destinati a chiese, confraternite o collezioni private italiane. La loro presenza nei musei neozelandesi riflette la dimensione universale dell’iconografia cristiana, capace di attraversare epoche e culture. Le immagini mariane, i santi e le narrazioni evangeliche costituivano un repertorio iconografico familiare anche per il pubblico protestante e anglicano dell’età coloniale.

Ritrattistica. Il ritratto costituisce un altro genere ben rappresentato. Le opere ritrattistiche italiane presenti in Nuova Zelanda documentano la varietà dei registri espressivi e tecnici sperimentati dai maestri italiani. Dai ritratti di corte di ambito tardo-rinascimentale ai ritratti borghesi del Settecento, questi dipinti offrono una finestra privilegiata sulla società e la cultura materiale dell’Italia d’ancien régime.

Paesaggio e Vedutismo. Il vedutismo settecentesco italiano, in particolare quello veneziano, esercitò una forte attrazione sui collezionisti britannici, che consideravano tali opere simboli di buon gusto e di familiarità con il patrimonio europeo. Le vedute urbane e i paesaggi idealizzati giunsero in Nuova Zelanda come parte integrante di raccolte nobiliari o acquisite tramite canali commerciali dell’epoca vittoriana.

Per quanto concerne la questione delle attributive e metodologie scientifiche, l’attribuzione delle opere italiane presenti nelle collezioni neozelandesi rappresenta una sfida critica per gli studiosi. In assenza di documentazione diretta, la ricerca si basa su metodi comparativi, analisi stilistica e studi tecnico-scientifici.

Tecniche quali la riflettografia infrarossa, la spettrometria a fluorescenza X (XRF) e le analisi stratigrafiche contribuiscono a chiarire la paternità e la cronologia delle opere.

L’incontro tra l’arte italiana e il contesto museale neozelandese genera uno spazio di mediazione e di scambio interculturale. Le opere italiane, originariamente pensate per un pubblico e un contesto religioso e culturale molto diverso, acquisiscono nuove risonanze simboliche nel panorama museale del Pacifico.

Mostre tematiche, percorsi educativi e programmi di collaborazione. L’evoluzione tecnologica ha reso possibile una progressiva digitalizzazione delle collezioni, facilitando l’accesso agli studiosi e al pubblico internazionale. Le piattaforme digitali consentono il confronto tra opere analoghe conservate in Europa e in America, aprendo nuove prospettive per l’attribuzione, la conservazione e la valorizzazione. Le collaborazioni con musei italiani, università europee e progetti di ricerca transnazionali favoriscono la circolazione di conoscenze e la mobilità delle opere.

L’arte italiana custodita nei musei della Nuova Zelanda rappresenta un patrimonio culturale di eccezionale valore, frutto di dinamiche storiche complesse e spesso sottovalutate. Queste opere, oltre al loro valore estetico, offrono un’opportunità unica per esplorare le traiettorie globali dell’arte europea e i processi di ricezione e reinterpretazione in contesti post-coloniali. L’approfondimento scientifico, il dialogo interdisciplinare e la promozione di nuove ricerche sono strumenti indispensabili per valorizzare questo patrimonio e renderlo parte integrante del discorso culturale contemporaneo. In questo senso, l’arte italiana in Nuova Zelanda continua a svolgere una funzione vitale: non solo come testimonianza del passato, ma come motore di dialogo, conoscenza e comprensione reciproca tra culture e generazioni distanti.

L’Arte Italiana nelle Collezioni Neozelandesi: Il Ruolo dei Collezionisti Europei

La presenza dell’arte italiana nelle collezioni neozelandesi rappresenta un fenomeno culturale affascinante che testimonia i complessi flussi artistici e culturali tra Europa e Oceania. Questo elaborato esplora il ruolo dei collezionisti europei come mediatori culturali e protagonisti della diffusione dell’arte italiana in Nuova Zelanda, contribuendo alla formazione di un patrimonio artistico che riflette aspirazioni, influenze e valori transnazionali.

A partire dal XIX secolo, la Nuova Zelanda fu oggetto di una massiccia colonizzazione da parte di popolazioni europee, principalmente britanniche. Oltre a istituzioni politiche e modelli sociali, i coloni importarono con sé un insieme di valori estetici e culturali, incluso il desiderio di ricreare un ambiente artisticamente sofisticato. L’interesse per l’arte europea, e in particolare italiana, si radicava in un più ampio contesto di educazione, prestigio sociale e aspirazioni culturali. Il Grand Tour, viaggio formativo nelle principali città d’arte europee e italiane in particolare, rappresentava un momento cruciale nell’educazione dell’élite europea. Coloro che affrontarono il Grand Tour svilupparono non solo competenze artistiche e culturali, ma anche un gusto collezionistico sofisticato. Alcuni di questi individui, successivamente emigrati in Nuova Zelanda, trasferirono nel nuovo continente non solo opere, ma una visione estetica profondamente radicata nella tradizione artistica italiana.

I Pionieri del Collezionismo in Nuova Zelanda

Tra i primi e più significativi collezionisti figurano: William Fox, primo ministro neozelandese, che acquisì opere italiane di vari secoli durante i suoi soggiorni in Europa; Alfred de Bathe Brandon, immigrato inglese che portò con sé una raffinata collezione di stampe e disegni rinascimentali italiani.

Accanto ai britannici, anche collezionisti continentali come la famiglia von Tempsky (origine prussiana) contribuirono al patrimonio artistico neozelandese, specialmente con opere veneziane del XVII secolo. Inoltre, mercanti d’arte francesi attivarono canali commerciali tra Italia e Nuova Zelanda, incentivando il mercato dell’arte italiana.

Per quanto concerne le tipologie di opere collezionate interessarono principalmente

Dipinti religiosi di scuole regionali italiane

Ritratti aristocratici del XVI e XVII secolo

Vedute veneziane e romane del XVIII secolo

Sculture neoclassiche italiane in marmo

Maioliche, ceramiche, mobili e oggetti decorativi italiani

Stampe e disegni, tra cui incisioni di Piranesi e studi preparatori rinascimentali

Le opere furono acquisite:

Direttamente in Italia, da mercanti, aste e commissioni a artisti contemporanei

Attraverso il mercato artistico londinese, tramite Sotheby’s, Christie’s e gallerie specializzate

Per eredità, donazioni e legati testamentari

Il ruolo dei collezionisti europei nella formazione delle collezioni d’arte italiana in Nuova Zelanda è stato determinante nel costruire ponti culturali tra due mondi apparentemente lontani. Le opere italiane non solo arricchiscono il patrimonio neozelandese, ma incarnano un dialogo culturale in continua evoluzione.

La sfida odierna è quella di preservare, studiare e valorizzare questo patrimonio, promuovendo una riflessione critica sul significato dell’arte italiana in un contesto globale e postcoloniale.

Ricostruzione Storico-Documentaria: Madonna col Bambino di Zanobi Machiavelli

L’opera Madonna col Bambino, attribuita al pittore Zanobi Machiavelli, è attualmente conservata presso la Dunedin Public Art Gallery, in Nuova Zelanda. Il dipinto è stato realizzato nel periodo del primo Rinascimento italiano, precisamente nel Quattrocento. Le fonti archivistiche e bibliografiche consultate collocano la datazione dell’opera tra il 1438 e il 1440, sebbene non esista un’indicazione certa sull’anno esatto di esecuzione. Il dipinto, di piccole dimensioni (57 cmx40cm), è realizzato con la tecnica della tempera su tavola.

L’opera raffigura la Madonna col Bambino, un soggetto sacro frequentemente trattato nel repertorio figurativo del primo Rinascimento. Dal punto di vista stilistico, l’opera è rappresentativa della fase giovanile di Zanobi Machiavelli, in cui risulta evidente l’influenza di Filippo Lippi. Gli elementi che richiamano l’insegnamento del maestro sono visibili nella resa delle forme: le rotondità del volto e delle orecchie del Bambino, le dita affusolate della Vergine e il suo volto assorto, sereno, di una malinconia contenuta ma espressiva. Il celebre storico dell’arte Bernard Berenson riconobbe l’opera come uno dei migliori esempi dell’attività di Machiavelli. Nel numero di dicembre 1950 della rivista The Burlington Magazine, scrisse: “La testa della Madonna ha bellezza, grazia, aspetto degno di un vero artista…”[1]

Berenson confrontò quest’opera con una Madonna col Bambino conservata al Musée des Beaux-Arts di Dijon, individuando significative affinità. In base a questo confronto, egli ipotizzò che il dipinto fosse stato realizzato da Machiavelli durante la sua fase formativa, ancora sotto l’influenza diretta di Filippo Lippi. Secondo Berenson, la figura della Madonna potrebbe rappresentare Lucrezia Buti, modella e compagna del maestro, il cui volto compare in numerose opere di Lippi tra il 1452 e il 1465. Un disegno conservato nella collezione degli Uffizi rafforzerebbe questa ipotesi.

Il dipinto entrò a far parte delle collezioni della Dunedin Public Art Gallery nel 1973, grazie a una donazione della famiglia de Beer: Esmond Samuel de Beer e le sorelle Dora e Maria. La donazione fu effettuata in occasione del centenario della Hallenstein Brothers Ltd., azienda fondata dal nonno della famiglia, Bendix Hallenstein. L’opera è oggi considerata uno dei capolavori delle collezioni pubbliche neozelandesi.

Nel 1975 la ditta Harrison and Sons Limited realizzò una serie limitata di francobolli natalizi utilizzando l’immagine della Madonna col Bambino di Machiavelli. L’iniziativa si ripeté fino al 1997, contribuendo alla diffusione internazionale dell’opera e consolidandone il valore simbolico oltre che artistico.

L’attribuzione dell’opera ha attraversato varie fasi critiche. Quando il dipinto oggi conservato a Dijon entrò nel museo francese, fu inizialmente attribuito genericamente alla scuola di Filippo Lippi. Roberto Longhi, nelle sue note manoscritte del 1922, parlò di un “imitatore povero” di Pesellino[2]. Successivamente, nel 1954, comunicò oralmente a Michel Laclotte l’accettazione dell’ipotesi di Berenson, che proponeva con cautela l’attribuzione a Zanobi Machiavelli.

Nel 1963 Berenson confermò pubblicamente la propria ipotesi. In seguito, anche Luciano Bellosi e Federico Zeri si espressero sul dipinto: Bellosi lo riferì alla cerchia di Pesellino (1970), mentre Zeri lo definì copia da Pesellino, riconoscendone comunque l’importanza documentaria[3]. Questo complesso iter critico, documentato anche nella scheda a cura di Margueritte Guillaume nel Catalogue raisonné du musée des beauxarts: peintures italiennes[4], dimostra la fluidità delle attribuzioni nell’ambito della pittura fiorentina del primo Rinascimento.

Il caso della Madonna col Bambino rappresenta un esempio emblematico di come le ricerche documentarie, l’analisi stilistica e la storia collezionistica contribuiscano congiuntamente alla definizione dell’identità di un’opera d’arte. Il ruolo svolto da studiosi come Berenson, Longhi e Zeri risulta fondamentale nella ricostruzione delle genealogie artistiche e nell’affinamento delle attribuzioni.

Accanto al tradizionale approccio critico, oggi l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di indagine tecnico-materiale offre nuovi strumenti di interpretazione. Analisi non invasive come l’imaging multispettrale, la riflettografia IR, la radiografia e la spettroscopia XRF permettono di esplorare aspetti prima inaccessibili: dalla struttura del disegno sottostante alla composizione chimica dei pigmenti, fino all’individuazione di pentimenti e modifiche in corso d’opera. In questo contesto, la maggiore conoscenza delle tecniche pittoriche di Filippo Lippi – dal ductus del disegno preparatorio alla scelta di materiali – consente oggi di formulare ipotesi attributive con maggiore solidità.

Alla luce di questi approfondimenti, l’attribuzione dell’opera a Filippo Lippi assume oggi un peso più consistente rispetto al passato, superando la lettura che ne faceva una semplice derivazione dalla sua bottega o cerchia. L’aderenza a tratti stilistici peculiari, la presenza di elementi riconducibili alla prassi esecutiva del maestro, così come indizi emersi dalle analisi diagnostiche, rafforzano l’ipotesi di una sua diretta partecipazione. In tal modo, l’opera non solo conferma l’influenza dell’ambiente lippiano, ma si pone con forza rinnovata come potenziale testimonianza autografa del maestro.

Grazie al contributo dei collezionisti europei in Nuova Zelanda, testimonia infine anche il trasferimento e la valorizzazione del patrimonio artistico rinascimentale italiano in un contesto culturale globale.

Nel recente resoconto di Mary Kisler[5] sui dipinti europei nelle collezioni pubbliche neozelandesi, Angel and Artefacts (2010), l’autrice e curatore ha nominato l’opera come uno dei “due esempi molto pregiati” di dipinti fiorentini di Madonna col bambino della seconda metà del XV secolo, dimostrano l’influenza di un grande maestro fiorentino del tempo, Filippo Lippi (1406-1469).

Cenni biografici su Zanobi Machiavelli. Nacque a Firenze nel 1418 o 1419 e morì a Pisa il 7 marzo 1479. Apparteneva, quindi, alla stessa generazione di artisti di Benozzo Gozzoli, Sandro Botticelli, Andrea del Castagno e Piero della Francesca. Tuttavia, nonostante fosse nativo della città di Firenze, Machiavelli lavorò principalmente fuori città e non è menzionato nei registri dell’Arte dei Medici e Speziali, la corporazione dei pittori fiorentini. Esiste scarsa documentazione della sua attività artistica: ricevette il pagamento per tre dipinti a lunetta per la Badia di Fiesole nel 1451; produsse un dipinto firmato per la Pieve in Virgilio nel 1473 per la Chiesa di Santa Croce in Fossabanda appena fuori Pisa, e più tardi un altro dipinto, una Vergine col bambino con quattro santi, per la stessa chiesa; un dipinto commissionato per il Monastero di Pregaliano vicino a Lucca. Sappiamo che fu pagato quattro volte tra il 1476 e il 1477 dagli amministratori del Duomo di Pisa per il pigmento blu. Si crede che una Madonna col bambino sia stata commissionata nella chiesa di montagna di Sant’Angelo a Cetica nel Casentino. Per gran parte della sua vita Machiavelli sembra aver vissuto in modo nomade nelle piccole città provinciali toscane producendo opere commissionate per le loro chiese. Le Vite degli Artisti di Giorgio Vasari (1550-68) dedicano poco più di una nota a piè di pagina a lui, notando che era un allievo di Gozzoli.

Gli storici dell’arte della fine del XIX secolo Joseph Crowe e Giovanni Cavalcaselle registrarono che Machiavelli doveva affrontare la pura brillantezza della composizione, anche se riconoscevano a malincuore la sua Vergine col bambino con santi (oggi nella National Gallery of Ireland di Dublino) come esempio di “come un artista di nessun grande potere possa a volte avvicinarsi ai maestri”.

Machiavelli fu risvegliato di nuovo dal lungo sonno dell’oscurità critica, solo brevemente, nel 1950 dal critico e conoscitore dell’arte rinascimentale italiana Bernard Berenson, che, scrive su The Burlington Magazine, credeva che Machiavelli “fosse al suo meglio quando lavorava con o per i suoi superiori”, anche se riconosceva a malincuore della Madonna col bambino di Dunedin che “la testa della Madonna ha una bellezza così gentile e graziosa di un’artista nato, che Machiavelli raramente era”.[6]

Questo è il punto in cui la traccia di Machiavelli sembrava diventare fredda. Il dipinto appare diviso in due – una divisione che è allo stesso tempo stranamente affascinante e inquietante. La luce da una fonte invisibile in alto a sinistra del dipinto è sfumata molto sottilmente sul viso della Madonna, giù per il collo e sopra il viso e il corpo del bambino. Cattura le pieghe esposte del mantello delle maniche della Madonna e rimbalza dal pannello interno curvo destro della nicchia. È suggestivo di luce e oscurità – luce chiara e scura – pelle manifesta; il soffitto a volta scuro e la nicchia – è ulteriormente esaltato dalle simmetrie nella composizione: le due metà della nicchia di sfondo, le due mani della Madonna, le due gambe del bambino, i due sguardi. È come se i quattro assi della croce di Madonna fossero attraversati dalla pittura al centro stesso. È emblematico di un tentativo di Machiavelli di tenere insieme tutte queste dualità, proprio come la sua cintura (cintola virginale) tiene non solo il suo costume ma i due lati della composizione insieme. C’è qualcosa riguardo alle direzioni speculari di questi sguardi che ci attrae. La Madonna è profondamente, squisitamente viva, la sua espressione dimessa eppure introspettiva, con suggestioni di una vita interiore ricca e complessa. I suoi occhi sono dipinti più enfaticamente di qualsiasi altra cosa e sembrano così presenti e vicini a noi che si potrebbe credere che lei sia reale se non fosse per tutto il resto che è dipinto.

Sembra che suo figlio, o il suo futuro, sia quello che sta guardando così intensamente e il bambino risolve il problema pittorico dell’intensità della sua attenzione materna non incontrando il nostro sguardo. Queste due figure si esibiscono; loro, come noi, sono osservatori e poco sfugge loro. Gli effetti misteriosi del dipinto iniziano con le rotture spaziali, ma il parapetto di primo piano segnala un’altra rottura. Il bambino è accuratamente posizionato su un cuscino in uno spazio che si apre al futuro, mentre dietro il parapetto, nel territorio della madre, lo spazio rimane quello di una chiesa. Avendo marcato questi due spazi, l’uccellino fluttua quindi e media tra loro per segnalare le diverse temporalità. La copertina di un libro si appoggia all’indietro (troppo piccola per una Bibbia quindi forse un libro delle ore), le pagine leggermente separate come se fossero fluttuate lì.

Questi sono un altro emblema di quello che ho chiamato il “cardine” del dipinto. Gli spazi incernierati permettono al dipinto di suggerire sia il tempo del dipingere che il tempo della profezia. Il cardellino maschio si aggrappa goffamente al bambino in associazione con la crocifissione – il segno rosso sulla sua testa è preso come una goccia di sangue che cadde su di esso mentre tirava una spina dalla Corona di Spine di Cristo. Qui il cardellino rappresenta la preconoscenza della futura morte violenta di Cristo. Così come simbolicamente, Machiavelli lavorò tecnicamente per creare un senso di continuità tra lo spazio dello spettatore e quello del dipinto e qui la superficie sembra essere stata portata molto vicino a noi. Da una parte, il parapetto esalta il senso della finestra aperta della prospettiva rinascimentale secondo la più famosa metafora prospettica di Leon Battista Alberti: “Disegno un rettangolo di qualsiasi dimensione voglia, che considero come una finestra aperta attraverso la quale il soggetto da dipingere è visto.” Questa dicotomia di distanza è quindi colmata da un focus sulla natura corporea del bambino – la sua carne è leggermente velata, la sua gamba sinistra esposta. I capelli del bambino, i suoi riccioli crespi e arruffati a cavatappi e la sua pancia prominente dalla gamba grassoccia e paffuta sono una sorta di scherzo che offre un altro tipo di vita al dipinto – una diversione simile al cardellino che svolazza, o al modo in cui le pagine del libro si aprono a ventaglio.

Il dipinto riceve questa leggera diversione a causa dell’inerzia della figura principale della Madonna. Lei non è un ritratto di qualcuno vivo nel tempo reale che è stato semplicemente catturato nella pittura.

Piuttosto, la Madonna di Machiavelli è stata spostata dalla pittura in un altro regno. Mentre guardiamo questo dipinto diventiamo consapevoli di un’altra assenza significativa: quella di colori vivaci e variegati. Il vestito della Madonna è del colore dei melograni, così come il cuscino su cui siede il bambino e che mostra un ricamo motivo di melagrano (un simbolo di fertilità e della resurrezione di Cristo); la stessa tonalità trova la sua strada di ritorno nei pannelli di pietra della nicchia, e nelle due fibbie rosse che tengono insieme l’elaborato copricapo della Madonna. Il mantello della Madonna, di un puro e ricco blu indaco, trova anch’esso echi nelle pareti e nei pannelli della volta.

Come per la Madonna, l’espressione dei suoi occhi mostra che lei è altrove. Quell’altrove giace anche sepolto nell’oscurità del mantello che avvolge la figura – dietro le ombreggiature si raccoglie l’oscurità. Il mantello inquadra la visibilità del bambino Cristo come se in qualche modo la sua presenza fosse emersa dall’oscurità come un messaggio – perché questo dipinto parla tutto del presagio di messaggi a venire.

Come osserva Kisler, il velo dipinto è una delle grandi delizie della pittura rinascimentale, e ancora oggi causa allo spettatore di fissare con fascino l’abilità dell’artista, poiché mentre la logica ci dice che il velo è fatto di delicati tratti di pittura bianca, noi accettiamo anche l’illusione di qualcosa di solido ma trasparente. Come tale, il velo serve come metafora per la pittura stessa.

Se la pittura è come un velo, allora questo è un dipinto di veli. I veli sono leggeri, femminili, trasparenti e delicatamente lavorati; coprono il viso e le spalle della Madonna; la complessità dei veli stratificati, ripiegati e agganciati che coprono i suoi capelli; la trasparenza del tessuto di fasciatura allentato attorno al bambino che rivela la forma nuda della metà inferiore del suo corpo; le pieghe scure e sfumate del mantello, anch’esse simili a veli. Questo può spiegare la sovrapposizione dei punti dell’aureola della Madonna sulle stelle dipinte della volta della nicchia: si plasmano e si condividono e quindi riuniscono la profondità della sua figura e la recessione della nicchia dietro di lei.

Il velo dipinto è l’intimazione pittorica di quello che Louis Marin, scrivendo dell’arte quattrocentesca, ha chiamato “l’opacità riflessiva della pittura”[7], quel processo per cui ogni pittura è come un vetro opaco che ci permette di vedere qualcos’altro che sé stesso, attraverso sé stesso, mentre viene osservato. Questa opacità della pittura non significa, tuttavia, che la pittura designi qualcosa che è sempre oltre, qualcosa di spirituale e immateriale, una sostanza sotto i suoi attributi, o che designi l’indefinita vacuità della credenza. Al contrario, per lo spettatore, vedere non è più l’accesso di una sostanza oltre l’ambientazione presente, ma di qualcosa che viene designato ora, qui al presente.

Il dipinto riempie l’ideale momento previsto del suo essere guardato; infatti, il dipinto è il processo di costruzione di un tale momento. Il senso di vibrante calma, sperimentazione spaziale, opacità e lo sfondo di una qualità affettiva e intensiva nella Madonna col bambino – qualità che sembravano non interessanti ai suoi contemporanei – appaiono corrispondere a qualcosa nella nostra sensibilità critica attuale.

Conclusioni finali

Riassumendo possiamo dire che la tavola raffigurante la Madonna col Bambino, attualmente attribuita a Zanobi Machiavelli e conservata alla Dunedin Public Art Gallery in Nuova Zelanda presenta tutta una serie di elementi di ricerca che riconducono l’opera alla figura centrale della pittura fiorentina del primo Rinascimento: Filippo Lippi e aiuti.

Alla luce dell’indagine stilistica e comparativa pittorica, dell’analisi tecnico/scientifica, e lo studio dei pentimenti visibili e delle radiografie che non erano disponibili nel passato per le attribuzioni, si può affermare che tutti questi elementi sono serviti ad andare nelle direzioni di attribuzione al maestro Filippo Lippi con aiuti.

Lo studio stilistico emerso ha messo in evidenza il modello iconografico del volto della Madonna con il bambino riconducibili a Lippi. I tratti raffinati, la delicatezza dell’espressione e l’uso di linee di disegno preparatorio e incisione sono compatibili con la tecnica del maestro.

La presenza di ripensamenti compositivi individuati rappresenta un ulteriore segno di autografia e non di copisti o artisti minori. Le analisi chimiche dei pigmenti hanno evidenziato una tavolozza compatibile con Lippi con la presenza di restauri che l’opera ha subito nel tempo per preservare la bellezza dell’opera. Anche la crettatura documentata in diverse parti va a sostegno di un’autenticità del dipinto. Si propone nella proposta attributiva a Filippo Lippi e aiuti una datazione tra il 1450 e il 1465 periodo coincidente con la sua attività matura ma ancora fortemente personale.

[1] Berenson, Bernard. Zanobi Machiavelli. The Burlington Magazine, vol.92; 1950

[2] Padoa Rizzo, Zanobi Machiavelli miniatore? In Scritti di storia dell’arte, Firenze, 1984

[3] Mario Salmi, Zanobi Machiavelli e il compagno del Pesellino, in Rivista d’arte, Firenze, L.S. Olschki, 1916

[4] Margueritte Guillaume, nel Catalogue raisonné du musée des beaux-arts : peintures italiennes, Dijon Museum of Fine Arts, 1980

[5] Kisler, Mary Angel&Aristocrats, 2010, Random House. In questo libro, la curatrice Mary Kisler si addentra nei depositi dei Musei neozelandesi e ci introduce ai tesori artistici storici e ai collezionisti che hanno donato le loro opere ai Musei. Come la curatrice fa notare, le gallerie d’arte pubbliche della Nuova Zelanda sono riccamente impreziosite da opere raccolte da benefattori negli ultimi 150 anni e generosamente donate alla nazione. Molte sono viste raramente e la ricchezza delle collezioni spesso passa inosservata. Riccamente Illustrato, scritto in modo accessibile e meticolosamente documentato, Angels and Aristocrats è sia una celebrazione di opere importanti, sia una guida indispensabile ed esperta alla storia dell’arte. Angels and Aristocrats merita anche un riconoscimento per il modo in cui questo libro offre una narrazione avvincente e di ampio respiro della storia dell’arte europea esposta in Nuova Zelanda. È il tipo di volume indispensabile per i visitatori dei musei in quel Paese, e anche in Australia.

[6] Berenson, Bernard. “Zanobi Macchiavelli.” The Burlington Magazine, vol. 92, no. 573, 1950, pp. 345–49. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/870650

[7] Louis, Martin, Opacità della pittura, in Saggi sulla rappresentazione nel Quattrocento, pp 23-24, La Casa Usher Editore